不幸があった人への職場復帰LINEに上司が添えるべき一言とは

不幸があった人への声かけに迷うのは、決して珍しいことではありません。特に部下や同僚が身内の不幸で休職し、職場に復帰してくるタイミングでは上司としてどのように接すればよいか慎重な判断が求められます。「不幸があった人への職場復帰LINEに上司の一言」と検索される背景には、LINEという日常的な手段を通じて相手に配慮した言葉をかけたいという真摯な思いがあるはずです。

この記事では、「職場復帰時の上司ライン対応」から始まり、「まず、どう声をかけたらいいの?」「不幸があった人に何を言えばいいのか」といった初動の不安を解消するセクションを用意しています。

また、「善意でも相手を傷つけるフレーズ」や「大変でしたね」だけでは伝わらない弔意の伝え方「LINE・メールで伝えるときの迷いを解消」するためのマナーや文例も網羅しています。LINEを通じた職場復帰時の声かけに不安を感じている方へ、この記事が安心して行動に移すための一助となれば幸いです。相手との関係性を深める一言の選び方を今ここから一緒に見直していきましょう。

不幸があった人への声かけ例|職場復帰時の上司ライン対応

本記事では家族を亡くされた部下が職場に戻ってきた際、上司がLINEでどのような言葉をかければよいかを具体例とともに解説します。これにより失礼なく相手の心情に寄り添った対応ができるようになります。

職場復帰のタイミングで上司として気遣いを伝えるLINEは、相手の不安を和らげる大切な手段です。文字だけのやり取りでも、気配りが伝われば信頼関係を深めるきっかけになります。まずは、LINEでの一言は短くても誠意が伝わることが大切です。長文になりすぎると、受け取った側の心の負担になることもあるため、簡潔に温かい言葉を選びましょう。

例文:

“お疲れさまです。復帰にあたり、無理のない範囲で進めてくださいね。気になることがあれば、いつでも相談してください。”

このように、相手の立場を尊重し、業務よりもまず体調や気持ちを気遣う一言が効果的です。復帰直後は周囲も緊張しやすいため、上司の一言が空気を和らげる大きな役割を果たします。LINEの文末に句読点を避けるなど細やかなマナーも意識すると、より安心感を与えることができるでしょう。

【声をかける前に】不幸があった人に「何を言えばいいのか」迷ったあなたへ

声をかける前に確認すべきポイントは以下の3つです。

| 確認項目 | 内容 |

|---|---|

| 相手の状況 | すでに職場復帰しているのか、自宅療養中か、タイミングを見極める |

| 自分との関係性 | 上司なのか同僚なのか、立場に応じた距離感を保つ |

| 相手の性格・受け止め方の傾向 | 感情を表に出すタイプか、控えめか、それに応じた言葉を用意する |

「声をかけたいけど、何と言えばいいか分からない」と感じている方に向けて、言葉を選ぶ前の心構えや考え方をお伝えします。言葉に迷うのはそれだけ相手を思っている証です。

迷ってしまう背景には「相手を傷つけたくない」「自分の言葉で気まずくなりたくない」という気遣いがあるはずです。その気持ちはとても大切ですが、だからといって沈黙を貫くと逆に冷たく映る可能性があります。例えば、関係性が深い場合は「何かあったらいつでも話してね」といった率直な言葉が適しています。一方であまり関わりがない相手には「復帰、大変だったかと思います。お体を大切にされてください」といった無理のない表現がよいでしょう。

言葉に迷うときほど「言葉を選ぼうとする姿勢」こそが最も相手に伝わることを忘れずにいたいものです。

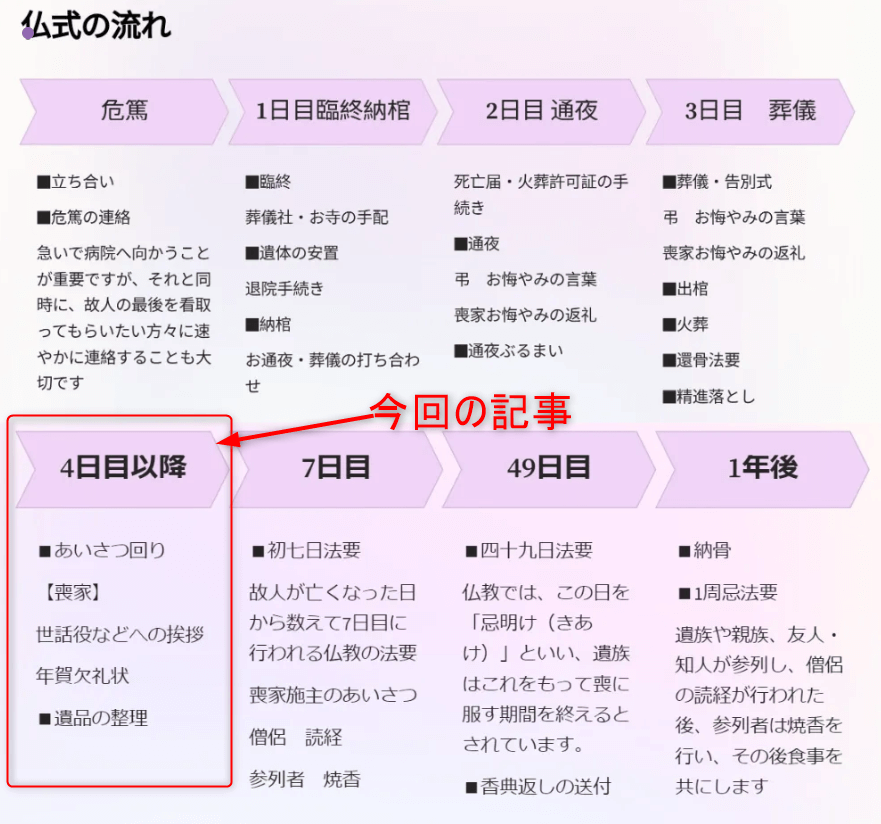

職場復帰時の声かけだけでなく、そもそも葬儀の流れや喪家の心情を知ることも、上司としての理解と配慮に役立ちます。

➡お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド

まず、どう声をかけたらいいの?(初動の不安を解決)

.png)

部下や同僚が不幸に遭われた際に職場で最初にどのような言葉をかければよいか、迷いを解消するための基本的な考え方を解説します。感情的にも配慮が求められるタイミングで「最初のひと言」に自信を持てるようになります。

結論として、最初の声かけは「話す内容」よりも「態度とタイミング」が重要です。大切なのは、相手に安心感と尊重の気持ちを伝えることです。多くの場合、上司や同僚としてどう話しかけるべきか悩んでしまうのは当然です。特に「軽すぎず、重すぎず、失礼のない言葉を」と考えるとかえって声がかけにくくなります。しかし、最初のひと言は形式的でも問題ありません。むしろ、“ちゃんと気にかけている”という姿勢が伝わることが、相手の不安や孤独感を和らげる第一歩となります。

例えば職場復帰初日の朝、すれ違った際に「おかえりなさい。お身体は大丈夫ですか?」や「復帰されたばかりでご心労もあるかと思いますが、何かあれば遠慮なくお知らせください」と軽く声をかけるだけでも十分です。このような言葉は相手の体調や気持ちに寄り添う配慮を示しながら自然な距離感を保てます。無理に長く話そうとせず、一言をきっかけに次のやりとりが生まれるような配慮を意識しましょう。

【言ってはいけない言葉】善意でも相手を傷つけるフレーズとは?

ここでは通り一遍の「お悔やみの言葉」を超えて、相手の心に届く弔意の伝え方について具体例を交えて紹介します。形式的な挨拶だけでは、こちらの気持ちが十分に伝わらないこともあります。だからこそもう一歩だけ気持ちを込めた言葉選びが大切です。

「大変でしたね」は、決して間違った言葉ではありませんが、聞き慣れている分どうしても表面的に聞こえてしまいがちです。特に職場では慌ただしい雰囲気の中で交わされるため気持ちまで伝わりにくくなります。そこで意識したいのが、相手の状況に寄り添った少しだけ具体的な一言を添えることです。たとえば「お父様のご逝去、本当にお辛かったことと思います。ご家族を支える時間だったのですね」など、相手の立場や経緯を想像しながら声をかけると、「分かってくれている」と感じてもらいやすくなります。

また、言葉だけでなく声のトーンや表情も大切な要素です。感情を押しつけることなく、相手の気持ちに寄り添う姿勢を穏やかに示すことで言葉以上の優しさが伝わります。ほんの一言の工夫が、心の距離を縮めるきっかけになります。大切なのは形ではなく「あなたのことを大切に思っている」という気持ちをさりげなく伝えることです。

休職のきっかけとなる「親族の死」に直面した遺族がどのような手続きに追われているかを知ると、職場側の配慮の視点も深まります。

➡親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧

LINE・メールで伝えるときの迷いを解消

LINEやメールでお悔やみを伝える際の基本的なポイントを解説します。口頭ではない分、文字にした際の印象やマナーが大切です。

LINEやメールでの連絡は簡便ですが、「軽い」「事務的」と受け取られがちなリスクもあります。そのため、敬語や句読点の使い方絵文字の有無など細かな配慮が求められます。例えば、LINEであっても「お父様のご逝去、心よりお悔やみ申し上げます。何かお手伝いできることがあれば、お知らせください。」といった文面が適切です。絵文字やスタンプは避け、句読点は極力使わずに丁寧語を意識しましょう。

また、送るタイミングにも注意が必要です。訃報直後よりも少し落ち着いたタイミングの方が、受け手の心理的負担を軽くできる場合があります。文章に自信がないときは、メールよりも電話や対面の方が適しているケースもあることを覚えておきましょう。

【迷ったら読む】LINEやメールでお悔やみを伝えても大丈夫?3つの判断基準

この章では、LINEやメールでお悔やみの言葉を送る際に適切かどうかを判断する3つの基準を紹介します。送信手段に迷ったときの判断材料としてご活用ください。

まず、LINEやメールでお悔やみを伝えても良いかどうかは

- 「相手との関係性」

- 「他に連絡手段があるか」

- 「受け取る相手の状況」の3点を軸に判断しましょう。

相手との距離が比較的近く、日常的にLINEやメールでやり取りをしている関係であれば、形式的な手紙や電話よりもむしろ自然な選択といえます。また、電話連絡が難しい場合や、すでに訃報がLINEで届いた場合には返信としてLINEを用いるのも一般的になりつつあります。例えば、職場の部下がLINEで「父が亡くなりました」と連絡してきたとします。このとき、上司として電話ではなくLINEで返すのは不誠実か?と悩む方も多いですが、あえて電話を避けることで相手の心労を減らす配慮にもなります。

いずれにせよ形式にこだわりすぎず、相手を思いやる手段としてLINEやメールを選ぶ姿勢が大切です。

【相手別】上司・友人・恋人・取引先…LINEで使える例文集お悔やみメール文例10選

このテーマでは上司・友人・恋人・取引先といった相手の立場ごとに使えるお悔やみLINEの例文を紹介します。誰に向けて送るかによって、ふさわしい言葉遣いや表現が異なるため状況に応じた使い分けが必要です。

以下は、シーン別に使えるお悔やみメールの文例10選です。

| 用途別分類 | 文例 | 提出先 | 優先度 |

|---|---|---|---|

| 同僚宛① | このたびはご愁傷様でした。どうかご無理のないようお過ごしください。 | 同僚 | 中 |

| 同僚宛② | ご家族を亡くされ、大変なお気持ちかと存じます。お手伝いできることがあれば遠慮なくお知らせください。 | 同僚 | 中 |

| 上司宛① | ご尊父様のご逝去に際し、謹んでお悔やみ申し上げます。ご冥福をお祈りいたします。 | 上司 | 高 |

| 上司宛② | このたびは大変ご愁傷様でございました。くれぐれもご自愛ください。 | 上司 | 高 |

| 部下宛 | ご家族のご不幸をお聞きし、心よりお悔やみ申し上げます。何かお力になれることがあれば申し出てください。 | 部下 | 高 |

| 取引先宛① | このたびのご不幸に際し、謹んでお悔やみ申し上げます。皆様のご平安を心よりお祈りいたします。 | 取引先 | 高 |

| 取引先宛② | 関係者様のご逝去の報を拝し、驚いております。心よりご冥福をお祈りいたします。 | 取引先 | 高 |

| 友人宛 | ご家族を亡くされたとのこと、心よりお悔やみ申し上げます。つらい時期かと思いますが、体調にご留意ください。 | 友人 | 中 |

| 恋人宛 | 大切なご家族を亡くされて本当に辛かったと思います。いつでも話を聞くので無理しないでくださいね。 | 恋人 | 中 |

| 親戚宛 | 突然の訃報に驚いております。〇〇様のご冥福をお祈りするとともに、ご遺族の皆さまにお悔やみ申し上げます。 | 親戚 | 中 |

上司や取引先など、ビジネス上の関係性がある相手には、失礼のない格式を保つことが最優先です。例えば、「ご尊父様のご逝去を悼み、心よりお悔やみ申し上げます」といった定型的かつ丁寧な文面が適しています。LINEであっても、略式になりすぎず、誠意が伝わるよう配慮しましょう。

一方、友人や恋人には、形式ばった表現よりも心情に寄り添った言葉が求められます。たとえば、親しい友人に対しては「突然のことで驚きました。無理せず少しずつ気持ちを休めてね」など共感と心配を伝える文面が効果的です。恋人には「離れていて何もできないのがもどかしいけれど、いつでも話を聞くよ」といった一歩踏み込んだ気遣いが自然に受け取られます。

取引先への連絡では、「ご母堂様の訃報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。心よりご冥福をお祈りいたします」といった定型句を使い、業務とのバランスを考慮しましょう。

このようにLINEだからといって内容を軽く済ませるのではなく、相手との関係性や状況に応じた適切な言葉を選ぶことが、信頼関係を深める第一歩となります。誤解を避け、誠実さを感じてもらえる文章を心がけましょう。相手との関係性に合わせた言葉を選ぶことで、形式に偏らずのこもった対応ができます。メールだからこそ「簡潔・丁寧・誠意」の3つを意識しましょう。

【マナーの裏側まで解説】句読点・絵文字・NGワード・宗教配慮の完全ガイド

| 注意項目 | 内容・例 | 優先度 |

|---|---|---|

| 忌み言葉 | 重ね言葉・死を連想させる語(重ね重ね・急逝) | 高 |

| 絵文字・句読点 | 使用しない(文末は句点なし) | 高 |

| 宗教に応じた文面 | 仏教:ご冥福を…/キリスト教:お祈りします | 中 |

このテーマではお悔やみの場面で注意すべき「句読点・言葉選び・宗教的配慮」など、意外と見落としがちなマナーの細部を確認できます。形式だけでなく、気遣いを深めたい方に向いています。

まず知っておくべきなのは、句読点や絵文字は避けるのが基本とされている点です。特に句読点は「区切り」や「終わり」を意味することから弔事では不適切とされがちです。また、使ってはいけない「忌み言葉」や「重ね言葉」(たびたび・またまた・次々など)も注意が必要です。亡くなったことを繰り返す、連想させる表現は避けるようにしましょう。一方で、宗教によっては使ってはいけない文言もあります。たとえば仏教では「ご冥福をお祈りします」が一般的ですが、キリスト教では「安らかな眠りをお祈りします」などがより適切です。

このような配慮を重ねることで、相手に寄り添う姿勢を形にできます。マナーとは「気持ちの見える化」であるといえるでしょう。

職場での不幸後の声かけ|復帰部下に上司が送るライン文例

以下のような文面が参考になります。

| シーン | 文例 | 相手 | 優先度 |

|---|---|---|---|

| 復帰前日 | 明日からの復帰、無理のないペースで大丈夫です。何かあれば気軽に声かけてください。 | 部下 | 高 |

| 復帰初日 | 久しぶりですね。おかえりなさい。無理せず、できることからで大丈夫です。 | 部下 | 高 |

| 他の同僚への配慮LINE | ○○さんが復帰されます。業務の引き継ぎなど、自然に支え合えればと思います。 | チームメンバー | 中 |

ここでは忌引き明けに職場へ戻る部下へのLINEメッセージを、上司としてどう送るべきかを整理しています。「気まずさ」を避けつつ思いやりを伝えたい方に適した内容です。

ポイントは「触れすぎず、無関心にならず」のバランスを意識することです。簡潔で丁寧な文面で、業務上のフォローと気遣いの両方を示すことが効果的です。実際に多くの上司が悩むのは「声をかけないのは冷たいが、踏み込みすぎるのも怖い」ということ。LINEはあくまで連絡手段としての役割にとどめ感情の押しつけは避けましょう。

上司としての一言が、部下の不安を和らげ、職場の雰囲気をスムーズに保つ助けになります。「何をどう言えばいいか迷う」今こそ、こうした文例を活用しましょう。

【職場の人が喪中になったら】休職・復帰前後に声をかけるベストタイミングとは?

本項では同僚や部下が身内の不幸で休職した場合に、どのタイミングでどのような声かけをすればよいかが明確になります。適切なタイミングを知ることで気まずさを防ぎ、信頼関係を保てます。

適切な声かけのタイミングは、相手の気持ちが落ち着いてきた「復帰初日から数日以内」がベストです。焦らず、様子を見ながら自然に声をかけることが重要です。早すぎる声かけは相手に負担を与える可能性があり、逆に何も言わずに時間が経つと「無関心」と思われてしまいます。相手が出勤してきた際、軽い挨拶に一言添える程度から始めると自然です。

たとえば、「お帰りなさい。無理しないようにね」といった短いフレーズで、まずは“あなたのことを気にかけていた”という気持ちを伝えましょう。過度な干渉を避けつつも、声をかけた事実が相手の安心感につながります。

職場復帰の第一声がスムーズに出ない…そんなときにおすすめの対応例をシミュレーション形式でご紹介しています。

➡【忌引き明けの声かけ】必要なマナーと職場復帰時の注意点

部下の立場としての上司・先輩への声かけ LINEでも失礼なく気持ちを伝える文例

部下の立場として上司や先輩にLINEでお悔やみを伝える際、どのようにすれば失礼にならず心が伝わるのか具体的な文例を通して学べます。目上の相手にも通用する言葉遣いを知ることで不安なく送信できます。

LINEでも敬意を保ちつつ簡潔に伝えることで形式ばらず自然な気遣いを示せます。必要なのは、相手の立場や気持ちに寄り添う文面です。敬語が不十分だと軽く感じられ、逆に仰々しすぎるとLINEには不自然です。バランスのとれた一文が求められます。特に句読点の使い方や絵文字の不使用といった点も押さえておきたいポイントです。

文例としては

「ご尊父様のご逝去、心よりお悔やみ申し上げます。ご家族の皆様が一日も早く落ち着かれることを願っております。」

といった形が適しています。名前や関係を正確に記すと、さらに丁寧になります。

復帰の挨拶に加えて、メールやLINEなどでお悔やみを伝える場合のマナーも押さえておきましょう。

➡短いお悔やみ状の例文と注意すべきポイント

【周囲ができる配慮】職場での気遣いが復職を助ける|同僚としてできること

このテーマでは喪中から復帰する同僚に対して、まわりの社員がどのような配慮をすればよいかが具体的にわかります。ちょっとした心遣いで相手の不安を軽減し、職場全体の雰囲気を守ることができます。

復職直後の同僚にとっては「普段通り」の空気感が何よりの支えになります。無理に励ましたり、話題に触れたりするよりも自然体で接することが安心感につながります。言葉よりも、そっと見守る姿勢が相手の心を軽くする場合もあります。

とはいえ、あまりに気を使いすぎると相手が「気を使わせて申し訳ない」と感じてしまうこともあるため注意が必要です。同情よりも尊重を意識し、相手のリズムに合わせた関わり方が理想です。例えば、書類作業に手間取っているときに「無理しないで、あとででも大丈夫だよ」と一言添えるだけで、相手は救われたような気持ちになります。また、雑談の輪に無理に誘わずタイミングを見て自然に声をかけるなど控えめな気遣いが有効です。

特別なことをする必要はありません。「気にかけているよ」という姿勢や眼差し、それだけで十分です。周囲が程よい距離感で接することで、復職する本人も「戻ってきてよかった」と感じやすくなります。こうした職場全体の空気づくりが、信頼関係を保ち、組織の一体感を強めることにもつながるでしょう。

さらに相手に寄り添いたいなら(+αの行動提案)

基本的な対応以上にもう一歩踏み込んだ心遣いをしたい方のための行動例をご紹介します。相手の立場を深く理解し、信頼関係をより強めるきっかけになります。

たとえば、復職した同僚が静かな時間を好むようであれば、あえてランチなどに無理に誘わず「いつでも付き合うからね」と伝えておくと気を使わずに済みます。また、相手が残していた仕事をフォローしていた場合には、「あの件、今は自分が引き継いでるので安心してね」と伝えることで、心理的な負担を軽くすることができます。加えて、喪中のタイミングで訪問・電話・社外対応などが必要になるケースでは、上司と相談のうえスケジュール調整を代行しておくと実務面でも助けになります。

このような配慮は表には見えにくいかもしれませんが、相手にとっては「見守ってくれている仲間がいる」と感じる貴重な支えになります。目立つ必要はありませんが、影で支える行動こそが真の気遣いと言えるでしょう。

会社として供花を贈るかどうか迷ったときは、こちらの記事が参考になります。

➡【供花】会社からどこまで対応可能?適切な範囲と手配の注意点

【メール返信で心を支える】お悔やみメールの返信文例3選(遺族向け)

会社の関係者などからお悔やみメールを受け取った場合に、どのように返信すればよいのか具体的な文例と共に紹介します。形式的すぎず、温かみのある返答で相手の気持ちで応えたい方に最適です。

返信のポイントは「気遣いへの感謝」と「今後への一言」を添えることです。単なる礼儀ではなく、丁寧な対応が心の支えとなる場面だからこそ、言葉選びに慎重になる必要があります。短くても十分に伝わる表現を意識しましょう。長文にする必要はありません。むしろ、簡潔で落ち着いた文面が、かえって相手の負担を軽くします。

以下に代表的な返信例を3つご紹介します:

| 用途別 | 文例 | 適切なトーン |

|---|---|---|

| 同僚からのお悔やみに | ご丁寧なお言葉をありがとうございました。お気持ち、大変嬉しく思いました。 | カジュアル寄り(やや丁寧) |

| 上司からのお悔やみに | ご配慮いただき、心より感謝申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 | フォーマル寄り |

| 取引先からのお悔やみに | 過分なお気遣いを賜り、誠にありがとうございました。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。 | ビジネスフォーマル |

文面は相手との関係性や距離感に合わせて調整することが大切です。いずれの場合も、温かみと誠意を忘れずに返信することで、感謝の気持ちがしっかり伝わります。

【意外と多い誤解】「心中お察しします」は誰にでも使っていいの?

「心中お察しします」という言葉は、日常でもよく使われる弔意表現のひとつですが、実はそのままではややカジュアルな印象を与えることがあります。丁寧な言葉遣いに見えても、ビジネスやフォーマルな場では十分に格式を満たしていないと受け取られることがあるため、注意が必要です。

特に目上の方や取引先の関係者に対しては「ご愁傷様でございます」「謹んでお悔やみ申し上げます」など、よりかしこまった表現を選ぶ方が無難です。こうした言い回しは、敬意と正式な場への配慮がしっかりと伝わります。一方で同僚や部下、親しい関係にある相手であれば「心中お察し申し上げます」や「お気持ち、お察し申し上げます」といった少し柔らかい表現でも問題ない場合が多いです。

また、メールやLINEなどの文章で伝える際にも、相手の状況に応じた文面を意識しましょう。形式に囚われすぎず相手に対する真心が伝わる内容が求められます。何を書いてよいか迷う場合は、無理に自分の言葉を探そうとせず適切な例文を参考にするのも一つの方法です。結局のところ、言葉の選び方ひとつで相手の受け止め方は大きく変わります。フォーマルな言い回しを基軸にしつつ、相手との関係性や場面に応じた柔軟な表現選びが真のマナーといえるでしょう。

Q&A よくある質問

Q&Aでは不幸があった方への対応に関する「よくある疑問」に端的に答えています。時間がないときにも、このセクションを読むだけで迷いなく動けるよう構成されています。職場や日常生活で突然直面するケースに備え、行動指針を確認しておきましょう。

Q1:弔電と供花、どちらか一方でも失礼ではない?

宗派によって受け取りの可否が変わるため、必ず事前に遺族や葬儀社に確認することが望ましいです。一方、弔電は葬儀当日に間に合うよう迅速に届けることができ、物理的な制約も少ないため、出席できない場合には最適な選択肢と言えるでしょう。

Q2:復職初日に「大丈夫だった?」と声をかけるのはNG?

A:「大丈夫?」という言葉は善意であっても、相手にプレッシャーや負担を与えることがあります。復職直後は精神的にも繊細な時期です。「お帰りなさい」「お疲れさまでした」といった何気ない声かけのほうが、相手にとって安心感を得られることが多いです。無理に会話を広げようとせず、様子を見ながら適切な距離を保ちましょう。

Q3:お悔やみメールの返信は必要?

A:返信は必須ではありませんが、簡単なひと言だけでも返すと好印象です。たとえば、「お気遣いいただき、ありがとうございます」といった定型文でも、心を感じた相手に対する礼儀として受け取られます。遺族の立場で多忙な中でも、返信することで関係性を大切にしていることが伝わるでしょう。

このように、ちょっとした心配りが円滑な人間関係を築く手助けとなります。迷ったときには、こうした基本を確認することで、冷静に対応できるようになります。

不幸があった人への声かけと職場復帰時の上司ライン対応|自然で配慮ある関わり方のポイント

- 職場復帰前後の声かけは「態度とタイミング」が最も重要

- 上司のLINEは短く温かい言葉で十分に配慮が伝わる

- 復帰初日は「おかえりなさい」「無理しないで」などの自然な一言が適切

- 「早く元気に」などの励ましはプレッシャーとなるため避けるべき

- LINEでの文末は句読点を控え、絵文字は使用しないのが基本

- 相手の状況や性格を見極めて声かけの距離感を調整する

- 無理に話しかけず、軽い会釈だけでも気遣いは伝わる

- 不安なときは「何と言えばいいかわからない」と正直に伝えてもよい

- LINE文面では業務の話よりも体調や気持ちを気遣う内容が望ましい

- 言葉選びに迷ったら、フォーマル寄りの表現を選ぶことで失礼を防げる

- 復職直後の雑談や会話は、相手の様子を見て自然に行う

- チーム全体での配慮として、業務面のサポート連携を意識する

- 「気にかけている」姿勢を言葉以外でも態度で示すことが大切

- 信頼関係を深めるためには、あくまで相手のリズムを尊重する

- 復職した部下にとって、上司のひと言が職場への安心感となる