紫色の袱紗が結婚式等、慶弔両用で自信をもって使える理由を解説

はじめて冠婚葬祭に臨むときや久しぶりに参列する場面では、袱紗の色を検索して不安を解消したい方が多いはずです。この記事では袱紗の色を紫で合わせるの基礎と選び方で安心を手に入れるために、まず知っておきたい袱紗の基礎知識を解説します。

さらに袱紗と帛紗の違いを知って失敗を避ける視点を整理し、色ごとの使い分けで正しく対応できる自分になることを目標に袱紗の不安を解消する構成でお届けします。

紫色の袱紗の基礎と選び方で安心を手に入れる

- まず知っておきたい紫の袱紗の基礎知識を押さえる

- 紫色の袱紗の意味と由来を理解して選ぶ理由にする

- 袱紗と帛紗の違いを知って失敗を避ける

- 紫が慶弔両用で万能とされる理由を確認して迷いをなくす

- 紫赤緑グレーの色ごとの使い分けで正しく対応できる自分になる

紫色の袱紗の意味と由来を理解して選ぶ理由にする

紫は古来より日本文化において特別な位置づけを持つ色です。飛鳥時代に制定された冠位十二階では最上位に紫が定められ、高貴さや徳を象徴する色として用いられました。平安時代以降も公家文化において紫は位の高い者が身につける色とされ、現代に至るまで「格式」「威厳」「精神性」を表す伝統色として定着しています。

染料としては紫根(ムラサキ草の根)から取れる色素が知られており、かつては大変高価で希少なものでした。この希少性が「紫=尊い色」として扱われる背景となっています。今日でも茶道や能楽といった伝統文化において紫は高位を示す色であり、冠婚葬祭でも重宝され続けています。

一度購入すれば長く使える一枚を求める場合に紫を選ぶことは極めて合理的です。歴史的な意味づけや格式に裏付けられているため安心して持ち歩くことができます。

まず知っておきたい袱紗の基礎知識を押さえる

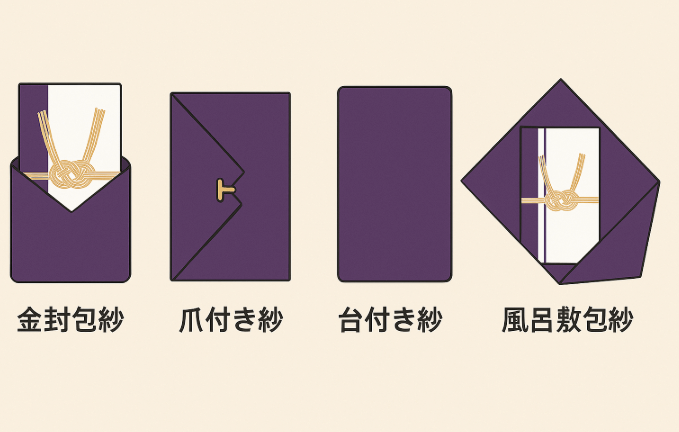

袱紗は日本の冠婚葬祭において金封や贈答品を包むために使われる布であり、単なる入れ物ではなく相手に対する敬意や心配りを表す役割を担っています。そのため種類や素材、サイズの選び方ひとつで印象が変わると言われています。現在流通している袱紗には代表的に以下のようなタイプがあります。

- 金封袱紗(ポケット式):袋状になっており、金封を差し込むだけで使えるため初心者でも扱いやすい形式です。特にビジネスシーンや急な弔事でもスムーズに対応できるのが特徴です。

- 爪付き袱紗:布の端に金具の爪が付いており、折り畳んで金封を挟んで固定する伝統的な形式です。慣れていないと使いにくいですが、格式を重んじる場面で選ばれることが多いです。

- 台付き袱紗:芯材が入っていて型崩れしにくく、受付で金封を差し出す際に美しく見えるのが利点です。安定感があるため、特に大きな結婚式や社葬などで用いられます。

- 風呂敷袱紗:正方形の布を折って包む形式で、古来から伝わる伝統的な使い方です。包み方に習熟すれば、最も格式高い印象を与えることができます。

素材に関しては絹は光沢と風合いがあり格式が高いとされる一方で、扱いやすさやコストの面からはポリエステルやレーヨンも多く利用されています。実際販売されている袱紗の大半は化学繊維製で耐久性やシワになりにくい点で実用的です。サイズについては、金封に合わせて一般的には縦12cm×横20cm程度の中サイズが基本で、結納など大判の金封にはさらに大きなサイズを選びます。

こうした特徴を理解したうえでまず一枚用意するなら、慶弔両方で使える紫の無地を選ぶと失敗がありません。紫は格式を備えつつ場を選ばない万能色であり、長く安心して使える定番です。

「袱紗の色選びと同じく、葬儀の全体の流れやマナーを理解しておくと、安心して参列できます。」

➡お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド

袱紗と帛紗の違いを知って失敗を避ける

同じ「ふくさ」と読まれる袱紗と帛紗ですが、その用途と意味は全く異なります。

- 袱紗:冠婚葬祭において金封や贈答品を包む布で、社会的儀礼の中で広く用いられます。金封を保護し、相手に対する敬意を示す役割を担います。

- 帛紗:茶道において茶碗や茶杓などを清めるために用いる絹布であり、流派ごとに寸法・色・使い方に厳格な決まりがあります。茶道の稽古や正式な茶会に参加する際に欠かせない道具です。

漢字の違いはもちろん、目的や作法も全く異なるため誤って購入すると場にふさわしくないものを持参してしまう危険があります。特に通販サイトや量販店では「ふくさ」とひらがな表記で販売されることも多いため商品説明をしっかり確認することが大切です。

冠婚葬祭で必要なのは「袱紗」であり、茶道に関わる場合は「帛紗」を選ぶという区別を覚えておくと混乱が避けられます。この違いを理解しておくことが礼を欠かさない行動につながります。

紫が慶弔両用で万能とされる理由を確認して迷いをなくす

冠婚葬祭で用いる袱紗の色は古くから「慶事には暖色系」「弔事には寒色系」という基本的なルールが伝えられています。赤や朱といった色はお祝いの場に華やかさを添え、紺やグレーは弔いの場にふさわしい落ち着きを表現します。しかし紫はその両者の中間に位置する色として扱われ、慶弔どちらの場面でも違和感なく調和できる稀有な存在です。

紫の特徴は「中庸の美」にあります。華美になりすぎず、また沈み込みすぎないため結婚式での祝意をしっかり伝えつつも、葬儀や法要においても慎み深さを損なうことがありません。特に無地や光沢を抑えた織り柄の紫は性別や年代を問わず幅広い層に適しており、家族、職場、取引先といったあらゆる人間関係の場でも安心して持参できます。また、慶弔両用として紫が広く浸透している背景には、日本の伝統色としての歴史的価値も影響しています。古代から高位の象徴とされた紫は、場の格式を保ちながらも使いやすい実用性を兼ね備えています。実際に冠婚葬祭マナーに関する多くの入門書や百貨店のガイドラインでも、紫は「まず備えるべき一枚」として推奨されています。

このため一枚だけ袱紗を持つなら紫の無地が最も安全で実用的です。直前に予定が入り慌てて準備する場面でも、紫を選んでおけば場違いになる心配がなく、自信を持って行動できるようになります。

紫赤緑グレーの色ごとの使い分けで正しく対応

| 色 | 主な場面 | 印象の目安 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 紫 | 慶弔両用 | 品位と中庸 | 柄や光沢は控えめが安心 |

| 赤系 | 結婚・出産など慶事 | 華やかで祝意を強調 | 弔事には不適切 |

| 緑・紺・グレー | 葬儀・法要 | 落ち着きと慎み | 明るすぎる緑は避ける |

| 金・黄 | 結婚・長寿祝い | 祝意と明朗さ | 弔事には不向き |

色の判断に自信を持つには場面別の目安を理解するのが近道です。上記の表は代表色の印象と主な場面袱紗の色を正しく使い分けられることは、社会人としての基本的な礼節を守る第一歩です。どの色がどの場面にふさわしいのかを深く理解することで迷いなく行動でき、周囲からも「常識を備えた人」として見られるようになります。

赤や金などは祝賀色として結婚式や長寿祝いに最適ですが、弔事で使うと失礼にあたります。一方で緑やグレーや紺といった寒色系は葬儀や法要の場に落ち着きを添えますが、明るすぎる色調は場の雰囲気にそぐわないため注意が必要です。その中で紫は唯一、慶弔両方に適しているため迷ったときの基準色となります。

特に初心者は「紫の無地を基準にして慶事ならやや明るめ、弔事ならやや濃い色合いを選ぶ」と覚えると安心です。こうした判断力を持つことが突然の場面でも冷静に対応できる力となります。正しく色を選べることは形式的な礼儀にとどまらず、相手や場に対する細やかな配慮の表れです。その積み重ねが信頼へとつながります。

紫色の袱紗が慶弔両用か徹底解説して不安を解消する

- 結婚式に紫の袱紗は大丈夫?自信を持って持参するために

- ご祝儀袋と袱紗の正しい色の組み合わせで評価を上げる

- 葬儀や通夜でも紫の袱紗を使える理由を知って安心する

- 香典に袱紗を使わないと失礼?意外と知らない落とし穴を避ける

- まとめ 袱紗 紫で迷わず選び安心して冠婚葬祭に臨む

結婚式に紫の袱紗は大丈夫?自信を持って持参するために

結婚式という華やかな場では袱紗の色選びに迷う方が多いものです。一般的に紫の無地、あるいは落ち着いた織り柄の袱紗であれば問題なく使用できます。紫は慶事にも弔事にも対応できる中庸の色とされ派手すぎず地味すぎないため結婚式の場にもよく馴染みます。

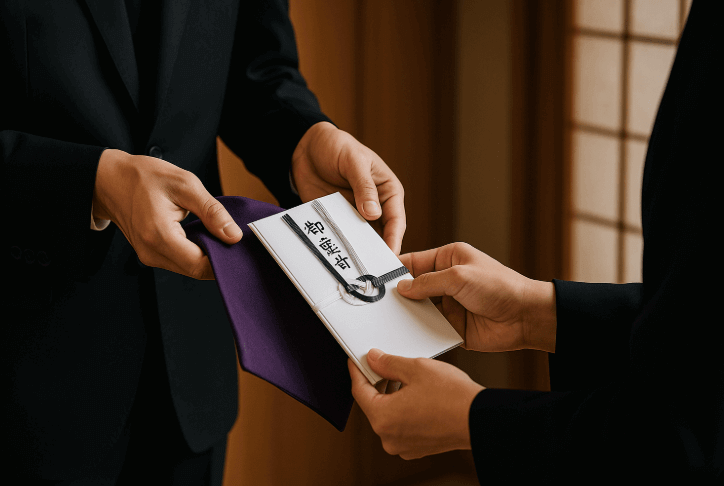

ご祝儀袋を渡す場面では受付で袱紗から金封を取り出し、表書きが相手に読める向きに回して差し出すことが大切です。このときに金封袱紗や台付き袱紗を選んでおくと、袋の形が崩れにくく手元の所作が整って見えます。慶事の場合の風呂敷タイプの包み方は右前が基本で、右側を先に折り、その上に左側を重ねることで相手への祝意を明確に伝える所作となります。

注意すべき点として金糸や大柄の装飾が施された袱紗は、和装の格や会場の雰囲気と調和していれば問題ありませんが一般的には控えた方が無難です。迷ったときは紫の無地を選ぶことでどんな結婚式の場でも安心して持参できるでしょう。一方で、「葬儀一件あたり単価」が低下している傾向がある。また近年は家族葬など小規模かつ簡素な葬儀スタイルを希望する人が増えてきており、従来型の大規模・形式重視の葬儀の割合が減っていることなどが挙げられています。

(出典:経済産業省「特定サービス産業実態調査報告書」

包み方と所作のポイント

受付での振る舞いは袱紗の色と同じくらい印象を左右します。まず会場に到着する前に袱紗の向きや折り方が乱れていないかを確認しておくと安心です。受付で取り出す動作はスムーズさが求められます。バッグのどの位置に袱紗を入れておくかまで想定しておくと、もたつかずに自然な流れで差し出すことができます。

こうした所作が整っていると相手に礼儀正しい印象を与えられ、社会人としての信頼感につながります。

「袱紗の準備とあわせて、親族として必要な手続きの流れも事前に押さえておくと安心です。」

➡親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧

ご祝儀袋と袱紗の正しい色の組み合わせで評価を上げる

| ご祝儀袋の雰囲気 | 合う袱紗の色合い | 避けたい例 |

|---|---|---|

| 伝統的な紅白水引 | 紫・紅・朱 | 黒・濃灰 |

| 金銀や箔押しが華やか | 紫・落ち着いた赤 | 派手な柄物 |

| 和紙の質感が強い | 紫・藤色系 | 極端にビビッドな色 |

ご祝儀袋と袱紗の色合いは場の雰囲気にふさわしく見えるかどうかを左右する重要な要素です。紅白や金銀の水引が使われた伝統的なご祝儀袋には紫や紅、朱といった暖色が調和しやすく全体を引き締めながらも祝意をしっかりと表現できます。

一方で黒や濃紺の袱紗は弔事の印象が強いため、結婚式の場では沈んだ雰囲気を与えてしまいます。避けた方がよい色の代表例といえるでしょう。紫の袱紗は金銀箔や華やかな意匠が施された袋とも相性が良く、全体に落ち着きを持たせて過度な派手さを抑えてくれます。

選ぶ基準は袋のデザインを損なわず受付での手元が美しく見えるかどうかです。華やかさが求められる結婚式においては、袋と袱紗の調和が整っているだけで細やかな心配りが伝わります。

葬儀や通夜でも紫の袱紗を使える理由

葬儀や通夜の場では、黒・紺・グレーといった寒色系や無彩色が基本とされています。しかし、紫は古来より「高貴さ」と「敬意」を表す色として扱われ、弔事の場にも自然に調和する色とされています。特に濃い紫は落ち着いた印象を与えるため葬儀や通夜でも違和感なく使えます。

デザイン選びにおいては、光沢を抑えた無地の紫が最も安心です。金糸の刺繍や大きな柄は華美に映りやすく、弔事の場では不適切と受け取られる場合があります。特に企業関係や地域社会の葬儀では多くの参列者の目に触れるためシンプルで落ち着いた袱紗を選ぶのが無難です。

「袱紗と同様に、不祝儀袋の選び方も参列時の印象を左右します。」

➡不祝儀袋をダイソーで選んでも失礼にならない知識

風呂敷タイプの袱紗の包む向きと渡し方の要点

香典袋を袱紗で包む際は、次の順序を守ることで所作が整い、見た目も美しく仕上がります。

- 左 → 先に折る

- 下 → 次に折り上げる

- 上 → さらに折り下げる

- 右 → 最後に重ねて閉じる

この「左前」の折り方が弔事における正しい形です。角が袋からはみ出さないように整えることが見た目の清潔感につながります。

香典に袱紗を使わないと失礼?意外と知らない落とし穴を避ける

香典袋をそのままバッグに入れて持ち歩くと、水引が乱れたり袋が折れてしまう可能性があり受付で差し出す際に「雑に扱っている」と見られてしまうことがあります。袱紗は単なる保護用ではなく「故人や遺族に敬意を払う姿勢」を示すための道具です。そのため香典には袱紗を用いるのが基本的なマナーとされています。

とはいえ、急な訃報で袱紗を用意できない場合もあります。その場合は代用品として以下のようなものが使えます。

- 無地の黒または白のハンカチ

- 落ち着いた単色のスカーフ

- 小ぶりの風呂敷

いずれの場合も厚手のタオル地や派手な柄物は不向きです。布で包む際には香典袋の向きと角をきちんと整えてから差し出すことが最低限の礼儀です。

ただし、これらはあくまで一時的な対応です。次回以降に備えて紫の無地袱紗を一枚用意しておくことが社会人としての安心につながります。紫であれば葬儀にも結婚式にも使えるため、慌ただしい場面で「失礼にならないか」と悩む必要がなくなるでしょう。

「袱紗を使う場面として通夜や香典の受け渡しがあります。基本情報を押さえておくと失礼がありません。」

➡通夜はいつから始まる?喪家に礼を失しない基本情報

Q&A よくある質問

「時間がないときにもこのセクションだけ読めば葬儀での対応や手配で迷ったときにすぐ対処できます。」冠婚葬祭の場は予期せぬ不安や緊張がつきものです。このQ&Aは読者が「判断に迷う → 判断する → 行動する」流れを想定して整理しています。

Q1. 結婚式に紫の袱紗を使っても大丈夫?

A. はい、大丈夫です。紫は慶事にも弔事にも使える中庸の色で、派手すぎず地味すぎないため安心して選べます。特に無地や落ち着いた織り柄なら、どの結婚式でも自然に馴染みます。

感情への寄り添い:初めての結婚式は不安が募るものですが、紫を選んでおけば「間違っていない」という安心感を持って堂々と臨めます。

活用シーン:初めて結婚式に参列するとき、袱紗の色で迷った場合

行動導線:「紫無地を選ぶ」→「右前折りで包む」→「受付で落ち着いて差し出す」

Q2. 葬儀や通夜に紫の袱紗はふさわしい?

A. はい、ふさわしいです。紫は「高貴さ」と「敬意」を表す色として古くから弔事にも通用してきました。特に濃い紫は落ち着いた印象を与えるため安心です。

感情への寄り添い:突然の弔事は心も乱れるものです。その場で迷わず使える紫が、心の余裕を少し取り戻す助けとなります。

活用シーン:急な訃報で葬儀に参列することになったとき

行動導線:「濃い紫を選ぶ」→「左前折りで包む」→「静かに両手で差し出す」

Q3. 香典に袱紗を使わないと失礼ですか?

A. 基本的には失礼にあたります。香典袋をそのままバッグに入れると水引きが乱れやすく形式を欠いた印象になります。紫の無地袱紗を一枚備えておくと安心です。

感情への寄り添い:突然の場面で準備不足を責める必要はありません。代用品でも気持ちは伝わります。大切なのは敬意と心を込めて渡す姿勢です。

活用シーン:香典を用意したけれど袱紗を持っていないとき

行動導線:「紫がなければ無地の黒や白のハンカチで代用」→「次回に備えて紫の無地を購入」

Q4. ご祝儀袋と袱紗の色はどう組み合わせれば良い?

A. 伝統的な紅白水引の袋には紫・紅・朱が調和しやすく華やかさを保ちます。逆に黒や濃紺は弔事の印象が強いため避けましょう。

感情への寄り添い:袋と袱紗の調和は「心を込めて選んだ」証拠になります。不安を安心に変えるための小さな工夫です。

活用シーン:ご祝儀袋を選んだ後に袱紗の色で迷ったとき

行動導線:「袋の色調を確認」→「紫や暖色を合わせる」→「受付で美しい所作を心がける」

Q5. 1枚だけ袱紗を持つなら何色がおすすめ?

A. 迷わず紫の無地を選びましょう。慶弔両方に使え、性別や年代を問わず安心して持てる万能色です。

感情への寄り添い:袱紗選びで迷うのは自然なことです。紫一枚が「どんな場面でも大丈夫」という自信を与えてくれます。

活用シーン:初めて袱紗を購入するとき、時間がなく1枚だけ選ぶ場合

行動導線:「紫無地を購入」→「慶事用は右前、弔事用は左前を覚える」→「安心して持参」

まとめ 袱紗 紫で迷わず選び安心して冠婚葬祭に臨む

記事のポイントをまとめます。

- 紫の無地は慶弔どちらにも調和し長く使える

- 慶事は右前弔事は左前折りで所作が整う

- ご祝儀袋は紫や暖色が相性良く黒濃灰は避ける

- 香典袋は紫や寒色無地で静かな印象を保つ

- 迷ったら紫一枚を基準に明度だけ調整する

- 金封袱紗は崩れにくく受付での所作が整う

- 爪付きや台付きは安定感があり初心者向き

- 絹は格式が高く化繊は扱いやすく手入れ簡単

- 柄は慶事でも控えめ弔事では無地が安全策

- 受付では表書きが相手に読める向きに回す

- 代用品は無地のハンカチや落ち着いた風呂敷

- 色の原則は慶事暖色弔事寒色紫は中庸の選択

- 角がはみ出ないサイズ選びで見た目が整う

- 直前に折りの向きと形を静かに確認して臨む

- 袱紗を備えることが最小の配慮で最大の安心

.webp)