お盆は何日から何日まで やることリストを簡単に|迷わず動ける準備術

お盆の時期が近づくと「お盆は何日から何日まで?やるべきことのリストを簡単に知りたい」と検索する方が一気に増えます。帰省や仏壇の準備、供養の作法など、何をどこまでやればいいのか漠然とした不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、まず「お盆 何日から何日まで?正しい期間を把握してスケジュールを立てる」ための基本情報を整理し「お盆の基本的な意味とは?宗教的背景と由来を知ろう」といった供養の本質まで丁寧に解説しています。

また、「地域や年による違いを把握!お盆の正しい日程はいつからいつまで?」といった視点で、東京や沖縄など地域差や、「2025年・2026年のお盆日程(地域別・年別)をチェック」できるよう最新情報も網羅。さらに「お盆が祝日ではない理由とは?お休みの取り方と注意点」や「お盆期間に合わせた帰省・旅行計画の立て方」といった実生活に密接した情報も充実しているため、仕事や家庭の調整が必要な方にも役立つ内容になっています。

本記事はお盆の準備や対応に不安を感じている方が、「今なにをすべきか」「どう動けばよいか」を一つずつ確認できる実践的なガイドです。やることリストを簡単に把握し、安心してお盆を迎えるための一歩として、ぜひお役立てください。

お盆は何日から何日まで?正しい期間を把握してスケジュールを立てる

ここではお盆の期間がいつからいつまでなのかを正確に理解し、休暇や帰省の準備などに支障が出ないよう計画を立てられるようになります。予定調整に迷いがちな方に最適な内容になっております。

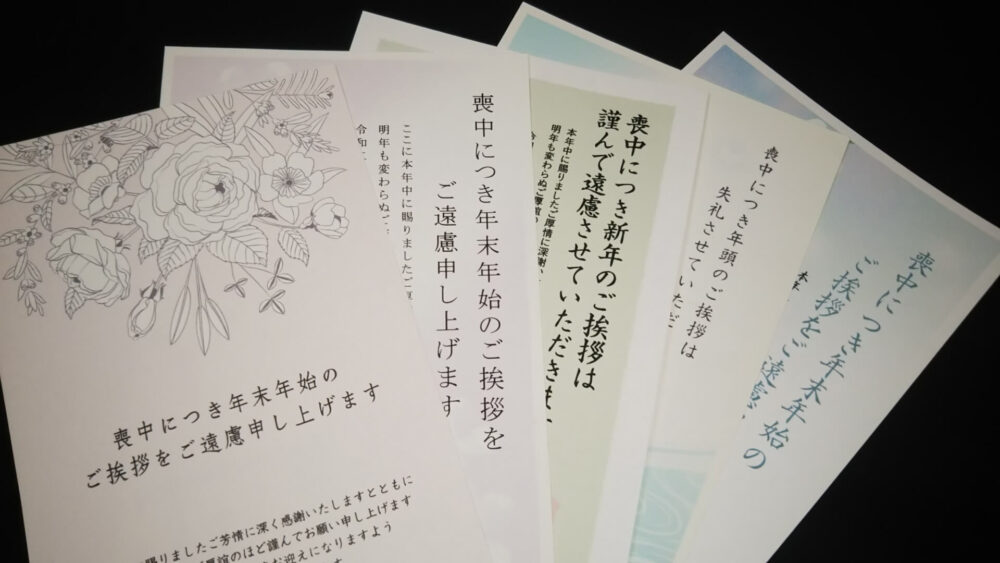

お盆の期間は一般的には8月13日から16日までの4日間とされています。これは全国的にもっとも多く採用されている日程ですが、地域や宗派によって差異がある点には注意が必要です。例えば東京や一部の関東地方では「7月盆(新暦盆)」として7月13日〜16日に行う場合もあります。これを知らずに予定を組んでしまうと親族とのスケジュールがすれ違い、思わぬ混乱を招くこともあるでしょう。

このように言うと複雑に感じるかもしれませんが、まずはご自身の実家や親族の慣習が「7月盆」か「8月盆」かを確認することが第一歩です。特に結婚して初めて配偶者の実家に帰省する方や、新盆を迎える方は、この確認を怠ると心ならずも失礼になる可能性があります。お盆休みの計画を立てるうえでは会社や学校のカレンダーだけでなく、親族の意向や地域の風習まで考慮することが求められます。帰省する場合には、混雑する交通機関の予約も早めに押さえておくのが賢明です。

いずれにしても「お盆は何日から何日まで?」という基本的な情報を早い段階で把握することで、スケジュール全体にゆとりが生まれ精神的にも安心して準備を進めることができます。何を優先すべきか迷ってしまう方こそ、まずは正しい期間を知ることから始めましょう。

お盆の基本的な意味とは?宗教的背景と由来を知ろう

この章ではお盆の宗教的な意味や歴史的な背景を理解し、行事の本質を知ることで「形だけのお盆」から一歩深い供養へと意識を高めることができます。

お盆とは正式には「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と呼ばれ、ご先祖様の霊をお迎えし供養する仏教行事です。古代インドの仏教経典に基づいて始まり、日本では飛鳥時代から行われてきたとされています。そもそもは亡き人が餓鬼道に落ちて苦しんでいるという教えから始まり、施しや供養を通じて霊を救うという意味が込められているのです。これを現代に置き換えると「ご先祖様に感謝の気持ちを伝え、家族のつながりを再確認する大切な時間」と言えるでしょう。ただし宗派によって供養の作法や意味合いが異なるため、家庭ごとの風習を尊重する姿勢が求められます。

例えば浄土真宗では「霊が帰ってくる」という考え方を取らず、故人を偲び仏縁に感謝する時間として位置づけることが多いです。つまり「お迎え・お送り」の行為は重視されません。このような違いを知らずに一律のやり方を押しつけてしまうと、かえって失礼になってしまうこともあるため注意が必要です。まず家族に「うちのお盆ってどんな風にしてたっけ?」と尋ねてみることをおすすめします。記憶や習慣の中に供養の本質が息づいていることも少なくありません。

このように考えるとお盆とは単なる年中行事ではなく、ご先祖様との対話の機会であり、自分のルーツに向き合う大切な時間でもあるのです。忙しい現代だからこそ形式にとらわれすぎず、意味を理解したうえで行動することが何より大切だと感じます。

お盆の準備をスムーズに進めるには、亡くなった方の葬儀後の流れも理解しておくと安心です。

➡親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧

地域や年による違いを把握!お盆の正しい日程はいつからいつまで?

このテーマではお盆の日程が地域や年によってどう違うのかを整理し、ご自身に合ったスケジュールを組めるようになります。初めての新盆や帰省調整で不安な方にも役立つ情報です。以下の表は地域別のお盆時期の例をまとめたものです。自身の地域や実家の風習に照らし合わせてご確認ください。

| 地域 | お盆の時期 | 提出先または確認先 | 優先度 |

|---|---|---|---|

| 関東(東京など) | 7月13日〜16日 | 家族・地域の寺院 | 高 |

| 全国(主流) | 8月13日〜16日 | 自治体・職場 | 最優先 |

| 沖縄・奄美 | 旧暦7月15日中心 | 親族・地元の風習 | 中〜高 |

お盆の日程は全国一律ではありません。多くの地域では「8月盆(旧盆)」の13日〜16日が一般的ですが、東京・金沢・静岡の一部などでは「7月盆(新暦盆)」が主流です。さらに、沖縄や奄美地方では旧暦の7月15日を中心に行われ毎年日付が変わります。これらはすべて仏教行事が各地に伝わる過程で風習として根付いたものであり、どれが正しいというわけではありません。

例えば東京では会社の夏休みと地域のお盆がずれるため、「仕事は休みでもお盆は終わっていた」というケースも起こります。このような地域差を把握せずに予定を立ててしまうと親族の集まりに参加できなかったり、法要の日に間に合わなかったりと大きな支障が生じかねません。加えて年によってはカレンダーの並びによって、お盆期間に土日が含まれるか否かも変わってきます。土日と重なる年は帰省ラッシュが激しくなり、交通機関の混雑も増す傾向があります。そのため可能であれば事前に交通手段の予約を済ませ、余裕を持った行動計画を立てておくと安心です。

2025年・2026年のお盆日程(地域別・年別)をチェック

| 年度 | 地域 | お盆日程 | 提出先・確認先 | 優先度 |

|---|---|---|---|---|

| 2025年 | 全国(一般的) | 8月13日(水)〜16日(土) | 親族/菩提寺 | 高 |

| 2025年 | 東京など一部 | 7月13日(日)〜16日(水) | 地元自治体・寺院 | 中 |

| 2026年 | 全国(一般的) | 8月13日(木)〜16日(日) | 実家/親戚/職場 | 高 |

| 2026年 | 東京など一部 | 7月13日(月)〜16日(木) | 自治体の広報など | 中 |

2025年・2026年におけるお盆の具体的な日程を、地域別・年別にわかりやすく整理しています。直近の予定を立てたい方や今年と来年のスケジュールを事前に把握したい方におすすめの内容です。上記の表は2025年・2026年の主要なお盆日程を年と地域で整理したものです。帰省や法要の日取り調整の参考にしてください。

お盆の日程は固定された祝日ではなく、地域や年によって多少のズレが生じます。全国的に最も多く見られるのは「8月盆(旧暦ベース)」で、8月13日から16日までの4日間が基本とされています。上記の通り、年によってはお盆と土日が重なることで混雑が激化します。例えば2026年は8月15日が土曜日のため、16日が日曜と重なり「実質的な帰省ラッシュ」が集中することが予測されます。航空券や新幹線の予約が難航する可能性があるため、早めの手配が肝心です。

まだ何を準備すればよいか分からないという方もまずは日程を押さえることで、仏壇の掃除やお供え物の準備、休暇の調整など次の行動が見えてきます。「毎年同じ時期だろう」と思い込まず、年度ごとの正確なカレンダー確認を忘れないようにしましょう。

お盆の供養は故人を偲ぶ大切な行事の一つです。葬儀全体の流れも併せて知っておくと、心構えができます。

➡お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド

お盆が祝日ではない理由とは?お休みの取り方と注意点

ここではお盆がなぜ祝日扱いされないのかという背景と、仕事や学校の予定に影響が出る場合の対処法を解説します。お盆休みを調整するうえでの注意点も紹介するため、予定に不安を感じている方に役立つ内容です。

「お盆=お休み」というイメージを持つ方は多いですが、実はお盆は国が定めた祝日ではありません。これは祝日法(国民の祝日に関する法律)において、宗教的行事や地域習慣を祝日として指定することが難しいためです。お盆は仏教に由来する行事であるため、宗教的中立を保つ必要がある行政の制度とは分離されてきました。

そのため企業や自治体、学校によってお盆休みの扱いはバラバラです。多くの会社では「夏季休暇」として8月中旬に数日間の休みを設定しており、それがたまたまお盆と重なっているケースがほとんどです。とはいえ、明確な基準がない以上休暇の有無や日数は所属する組織に確認する必要があります。

以下の表は、お盆時期に関する会社員・学生それぞれの注意点をまとめたものです。

| 区分 | 休暇の扱い | 手段 | 提出先/確認先 | 優先度 |

|---|---|---|---|---|

| 会社員 | 有給を使って取得 | 人事や上司に事前相談 | 総務・上司 | 高 |

| 学生 | 夏季休業と重なる | 学校の年間スケジュール参照 | 担任・事務室 | 中 |

| 自営業 | 自分で調整可 | 顧客・関係先へ事前連絡 | 自己判断 | 高 |

言ってしまえば「お盆だから」といって誰もが自動的に休めるわけではないのが現状です。そのため家族で予定を合わせたいと考えている場合は、早めに関係者へ確認・申請を行っておくことが大切です。

特に、初めて義実家へ帰省する配偶者の立場などでは「なぜ休みが取れないの?」と誤解を招く可能性もあります。お盆が法律上の休暇ではないことを丁寧に説明できると、無用なトラブルを避けられるでしょう。

お盆期間に合わせた帰省・旅行計画の立て方

この章ではお盆期間中にスムーズに帰省や旅行を行うためのスケジューリング方法を紹介します。初めての計画に戸惑う方にも、安心して動けるように実践的な手順をまとめました。

お盆の時期は、多くの人が実家へ帰省したり、長期休暇を利用して旅行へ出かけたりするため交通や宿泊施設が非常に混雑します。うまく予定を組まないと、思っていた以上のストレスを感じてしまうことも少なくありません。そこで重要なのが「逆算」と「分散」です。

まずは家族や仕事の都合を確認し、移動する日を早めに仮決定しましょう。次に移動手段(飛行機・新幹線・高速バス)を確保します。多くは6月中旬〜7月初旬に予約が始まるため、そのタイミングで動けるかが鍵となります。

例えば以下のようなチェックリストを活用することで、漏れのない計画が立てやすくなります。

| 項目 | 内容例 | 優先度 | 手段・連絡先 |

|---|---|---|---|

| 帰省先の確認 | 実家/義実家のどちらへ? | 高 | 家族LINEや電話 |

| 日程の調整 | 出発日・戻り日を仮決定 | 高 | 会社の休暇希望申請 |

| 移動手段の予約 | 飛行機・新幹線・バスなど | 最優先 | 各交通機関の公式サイト |

| 宿泊施設の手配 | 実家に泊まれない場合のみ | 中 | 楽天トラベル・じゃらん等 |

| 手土産・準備物の確認 | お供え・土産・服装・現金など | 中 | 家族メモアプリや手帳 |

このように細かくタスクを分解し「やるべきこと」が見える化されると安心感につながります。忙しい日常の中で「何から手を付けたらいいか分からない」と感じるのは当然のことですが、一つずつ段取りを踏めば不安は確実に減っていきます。

また、旅行とお盆行事を両立したい場合には親族への理解と説明も大切です。「初日は実家、翌日から家族旅行」といった分割プランも柔軟に検討してみましょう。

お盆は何日から何日まで?準備とマナーを押さえて安心して過ごそう

お盆の期間だけでなく事前に必要な準備や当日のマナーを押さえることで、慌てず穏やかな気持ちでご先祖様を迎えられるようになります。形式だけにとらわれず、心を込めた時間を過ごしたい方におすすめの内容です。

お盆の期間は、地域によって異なりますが、全国的には「8月13日から16日まで」が一般的です。この4日間はご先祖様の霊を迎え、供養する特別な期間とされています。ただし、東京や一部の地域では「7月13日〜16日」に行う「新盆(しんぼん/にいぼん)」が主流な場合もあるため、実家や親族の地域性を事前に確認することが重要です。

日程を把握したあとは、次に準備や過ごし方を確認していきましょう。お盆はただ休むだけの日ではありません。帰省する方も家で過ごす方も、心を込めた準備とマナーが求められます。具体的には次のようなチェックリストが役立ちます。

| 項目 | 内容 | 提出先・関係先 | 優先度 |

|---|---|---|---|

| お迎えの準備 | 迎え火・仏壇の清掃・提灯の飾り付け | 自宅・親族宅 | 高 |

| 供物の用意 | 果物・菓子・そうめんなどのお供え物 | 仏壇・お墓 | 高 |

| お参り・法要の調整 | 僧侶の読経・家族のスケジュール確認 | 菩提寺・親族 | 中 |

| お送りの手配 | 精霊流し・送り火・仏壇の片付け | 自宅・地域の風習に準ずる | 中 |

なお、お盆期間中のふるまいには「静かに、丁寧に、敬う姿勢」が求められます。お供え物を雑に置いたり、仏壇の前で騒がしく過ごすことは避けましょう。服装は平服で問題ありませんが、極端にカジュアルな格好は避け落ち着いた雰囲気を意識することが大切です。

忙しさの中で「準備がちゃんとできるか不安…」と感じている方も、少しずつ段取りを確認することで心の余裕が生まれます。マナーとは人に見せるものではなく、ご先祖様への気持ちの表れです。正解に縛られすぎず、自分なりの敬意を大切にしてみてはいかがでしょうか。

初めてのお盆を迎える!準備と心構えはこれで決まり

初めてお盆を迎える方向けに最低限押さえるべき準備項目と、迷わず動ける心構えを解説しています。「何から始めたらいいのか分からない」という不安を解消できるガイドです。

お盆に関する行事は地域や家庭によって異なるため「こうしなければいけない」という絶対的なルールは存在しません。それでも基本的な流れと気持ちの持ち方を知っておけば、初めてでも落ち着いて準備が進められます。

まず初盆(はつぼん/しょぼん)を迎える場合は、僧侶に来てもらっての読経や、親族への案内など特別な準備が必要な場合もあります。それ以外の場合でも以下のようなスケジュール感で動くと、段取りに無理がありません。

| 時期 | 行動内容 | 相手・確認先 | 優先度 |

|---|---|---|---|

| 約1か月前 | 親族に日程確認/僧侶依頼(必要な場合) | 親族LINE・菩提寺 | 高 |

| 2週間前 | 仏壇の清掃/供物やお盆飾りの購入 | 自宅・仏具店 | 中 |

| 1週間前 | お布施の準備/迎え火・送り火の確認 | 僧侶/地域ルール | 高 |

| 当日〜期間中 | お参り・法要・お供えの管理 | 家族全体 | 高 |

特に初盆を迎える場合「知らずに失礼なことをしてしまわないか」という不安がつきものです。しかし、形式にとらわれすぎて緊張してしまうよりも、相手やご先祖様を思いやる姿勢こそが最も大切なマナーです。

また、親族や地域の方に「初めてなので教えていただけると助かります」と一言添えることで思わぬトラブルも避けられます。完璧を目指すより、わからないことをそのままにしない勇気のほうが丁寧な供養につながるでしょう。

「通夜っていつから始まるんだろう?」と迷う方へ。お盆の準備と同様、通夜の基本も押さえておきましょう。

➡通夜はいつから始まる?喪家に礼を失しない基本情報

仏壇や供物はどう準備すればよいか?お盆前の準備ガイド

お盆を迎えるにあたり仏壇の整え方や供物の選び方を具体的に解説します。何をいつまでに用意すればよいかが明確になるため直前になって慌てたくない方に最適です。

お盆の準備でもっとも中心となるのが「仏壇」と「供物」です。どちらもご先祖様を迎える大切な場であり、心をこめて準備することが供養の第一歩といえます。まず仏壇から見ていきましょう。仏壇の準備は8月上旬ごろから始めるのが理想です。以下のような流れでチェックすると、忘れ物なく整えることができます。

| 準備内容 | 詳細 | タイミング | 優先度 |

|---|---|---|---|

| 仏壇の掃除 | 内部のほこり取り/香炉・仏具の洗浄 | お盆の1週間前まで | 高 |

| 仏壇の飾り付け | 提灯/精霊馬/蓮の葉飾りなど | 3〜4日前まで | 中 |

| 供物の準備 | 果物・お菓子・そうめんなど/水・お線香 | 1〜2日前 | 高 |

| 毎日のお供え | 朝・夕に食事やお茶を供える | お盆期間中毎日 | 高 |

供物は地域によって種類が多少異なりますが、共通して「生ものは避け、常温保存できるもの」が選ばれる傾向にあります。また、故人の好きだった食べ物を添えることで、より心のこもった供養になります。

さらに、集合住宅でない場合はお盆には「迎え火」「送り火」も忘れずに用意しましょう。迎え火は13日の夕方、送り火は16日の夜に行うのが一般的です。近年は、実際に火を焚くことが難しい住宅事情も多いため電気式の提灯やLEDローソクを活用する家庭も増えています。

もし準備が間に合わない場合やどうしても分からないことがある場合は、地元の仏具店や菩提寺に相談するのが安心です。「形式が正しいかどうか」以上に、ご先祖様に向ける感謝の気持ちを忘れないことが最も大切な供養の形といえるでしょう。

「直葬」や「お坊さんなしのお盆供養」を考えている方はこちらもチェックしてみてください。

➡直葬でお坊さんを呼ばない際のトラブル回避と納骨方法

提灯(ちょうちん)・飾りの意味と飾り付けのタイミングを解説

お盆に飾る提灯や装飾品の意味、飾るタイミングや場所について詳しく理解できます。形式的になりがちな飾り付けを「意味のある行動」に変えたい方に最適な内容です。

提灯はお盆における最も象徴的な飾りの一つです。仏教では「明かり」が故人の魂を導くものと考えられ、ご先祖様が迷わず家に帰ってこられるよう道しるべとなるのが提灯の役割です。特に新盆を迎える家庭では、白提灯を用意する風習があります。白は「初めて戻ってくる魂を清らかに迎える」という意味を持つため、初盆では欠かせない存在とされています。

では、実際の飾り付けはいつ、どのように行うのでしょうか。以下の表にまとめました。

| 項目 | 内容 | 飾り付けのタイミング | 優先度 |

|---|---|---|---|

| 白提灯(新盆用) | 故人が初めて帰ってくる際の目印。親族宅の玄関先に飾ることが多い | お盆の1週間前~前日 | 最優先 |

| 絵柄入り提灯 | 蓮の花や家紋入りなど種類多数。和室・仏間に設置 | お盆前日〜13日午前中 | 高 |

| 盆棚飾り | 精霊馬(きゅうり・なす)、供物、花などを飾る | 13日までに完成 | 高 |

| LEDタイプの提灯 | 火を使えない住宅で活用。安全性に優れる | 随時 | 中 |

飾る位置としては、仏壇の前や玄関、窓辺が一般的です。住宅事情によって飾りにくい場合は、無理せず室内用の小型タイプを選んでも問題ありません。重要なのは「故人を心から迎え入れる気持ち」であり、形にこだわり過ぎる必要はありません。

「本当にこれでいいのかな」と不安になるのは当然のことです。しかし、提灯や飾りには“決まりきった正解”はありません。地域や家庭によってルールも異なりますので、迷ったときは親族や仏具店に相談してみましょう。心を込めて飾ることが、何よりもご先祖様への敬意につながります。

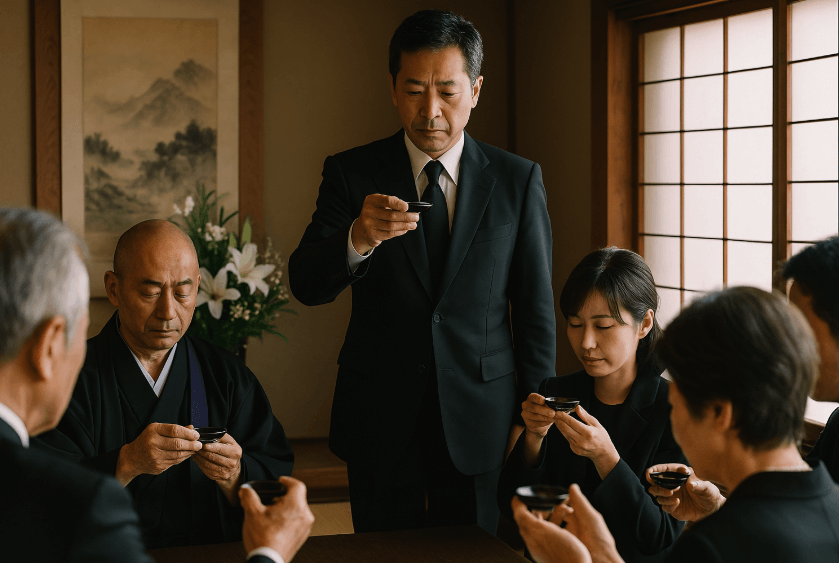

お盆期間中の行事と作法(迎え火・送り火・お墓参り)を理解しよう

を理解しよう1.png)

ここではお盆の期間中に行われる代表的な行事「迎え火」「送り火」「お墓参り」について、それぞれの意味やマナー、流れを具体的に解説します。慣れていない方でも安心して参加できるようになります。

お盆の行事は故人の霊を迎え入れ、感謝と供養の気持ちを伝えるために行われます。中でも重要なのが初盆のときの「迎え火」と「送り火」です。これらはご先祖様の霊が自宅に迷わず訪れ、無事にあの世へ帰れるようにという願いを込めて焚かれる火の儀式です。

また、お墓参りも忘れてはならない行動のひとつです。以下に、行事ごとの手順や注意点をまとめました。

| 行事名 | 行う日 | 内容 | 相手・場所 | 優先度 |

|---|---|---|---|---|

| 迎え火 | 8月13日夕方 | 玄関先や庭でおがら(麻の茎)を焚く。最近はLED灯でも代用可 | 自宅前・仏壇前 | 高 |

| お墓参り | 8月13日〜15日 | 墓石清掃・花と線香を供える。可能なら家族全員で訪れる | 菩提寺・霊園 | 高 |

| 送り火 | 8月16日夜 | ご先祖様が無事に戻れるよう、迎え火と同様の方法で焚く | 同じ場所 | 高 |

現代の住宅では実際に火を焚くことが難しいケースも少なくありません。その場合は、安全なLED提灯や室内用の仏具で代替しても問題ありません。重要なのは、形ではなく「供養の心」を伝えることです。お墓参りでは掃除をしながら故人のことを思い出し、静かに手を合わせる時間が大切です。服装は普段着でも問題ありませんが派手すぎる服装は避け、落ち着いた色味を選びましょう。

「何をすればいいのか分からない」「どの順番が正しいのか不安」と感じている方は、まずこの基本的な3つの行事から始めてみてください。完璧でなくても、ご先祖様を思う気持ちが何よりも伝わる供養となります。

お盆の準備で仏壇の整理や精進料理の準備をする際、「精進落とし」についても知っておくと役立ちます。

➡精進落としの挨拶が簡単にできる!汎用例文まとめ

宗派別・地域別のお盆の過ごし方とその違いを押さえる

宗派や地域によって異なるお盆の慣習について、それぞれの特徴や違いを丁寧に解説します。「自分の家ではこうだったけれど…」という疑問に答えられるようになります。

お盆の過ごし方は全国共通と思われがちですが、実際には宗派や地域の文化によって大きく異なります。仏教の宗派ごとに考え方や儀礼の重要度が違うため、「何が正しいのか分からない」と戸惑うこともあるでしょう。

以下の表で、代表的な宗派別の傾向を整理しました。

| 宗派 | お盆の霊魂観 | 主な供養内容 | 特色 |

|---|---|---|---|

| 浄土宗 | ご先祖様の霊が帰ってくる | 読経・迎え火・送り火・お墓参り | 一般的なスタイルに近い |

| 浄土真宗 | 霊は来ない(既に仏の世界) | 仏法に感謝・勤行中心 | 迎え火や送り火は行わない |

| 真言宗 | 死者供養に加え先祖供養も重視 | 棚経・盆踊り・供物 | 地域色が強くバリエーション豊富 |

| 曹洞宗 | ご先祖様を迎えて供養 | 読経・仏壇へのお供え中心 | 静かで内面的な供養を重視 |

また、地域差も見逃せません。東京や一部関東では「7月盆」が主流ですが、全国的には「8月盆」が一般的です。沖縄では「旧暦の7月15日」を中心にお盆を行うため、年によって日程が変わる点に注意が必要です。たとえば、東京出身の方が結婚して九州へ嫁いだ場合、実家と義実家でお盆の時期がずれる可能性があります。「うちの実家ではこうだったのに」と思っていても、無意識にマナー違反になってしまう場合があるため事前の確認は不可欠です。

もしも自分の宗派や地域の風習が分からない場合は、仏壇に備えてある経本や菩提寺に尋ねてみるとよいでしょう。また、親族に聞くことも遠慮はいりません。「わからないからこそ、聞いて確かめる姿勢」が一番の敬意です。

参照:全日本仏教会:各宗派への質問・相談・法話の窓口

お盆の期間に避けるべき行動とマナー(海遊び・結婚式など)

1.png)

この章ではお盆期間中に「避けたほうがよい」とされる行動やイベントを具体的に解説します。何気ない予定がマナーや信仰的な観点から不適切とされるケースもあるため、家族や親族との関係性に配慮したい方はぜひ確認しておきましょう。

お盆は先祖の霊がこの世に帰ってくるとされる期間です。家族と静かに過ごし、供養の心を大切にする行事であるため、娯楽やお祝い事を控えるという風習が全国的にまだ残っています。ただし、これらはあくまで「伝統的な考え方」であり、すべてが禁止というわけではありません。地域や家庭の価値観に合わせて適切に判断しましょう。

以下に、お盆に避けたほうが良いとされる主な行動と、その理由を整理しました。

| 行動内容 | 理由・背景 | 避けるべき時期 | 優先度 | 補足 |

|---|---|---|---|---|

| 海や川での遊泳 | ご先祖様の霊が水に引き込むと信じられている | 8月13日〜16日 | 中 | 子どもの水難事故防止の意味も含まれる |

| 結婚式・祝い事 | 霊を弔う期間に慶事は縁起が悪いとされる | 同上 | 高 | 地域や寺院によっては強く避けられる傾向 |

| 派手な旅行やレジャー | 供養の気持ちと対立するため、非礼と受け取られることも | 同上 | 中 | 家族との静かな滞在型旅行は問題視されにくい |

| 大掃除・引越し | 大きな変化は霊を混乱させるという考え方がある | 期間中および直前 | 低 | 準備や片付けは事前に終えておくと安心 |

たとえば、友人からお盆期間中の海水浴に誘われた場合、家庭や地域によっては「気にしなくてよい」という人もいれば、「絶対に避けるべき」とする家庭もあります。こうした感覚の違いが誤解を生まないよう、事前に家族に一言相談することをおすすめします。

「少し神経質すぎるのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、行動を慎むことは、あくまで“ご先祖様への敬意”を表す手段の一つです。無理に合わせる必要はありませんが、年配の親族や法要を重視する家庭では心遣いが信頼や円満な関係につながることもあります。

お盆中に位牌を持ち帰る予定の方は、包み方や扱い方に注意が必要です。事前に確認しておきましょう。

➡位牌の包み方と持ち運びの注意点を初心者向けに解説

Q&A よくある質問

この章では、「迷ったときすぐ確認できる」形式で、お盆に関する疑問をQ&A形式で整理しています。時間がないときにも、このセクションを読めば安心して対応できます。

Q1. お盆の初日に帰省できない場合、どうすればいい?

活用シーン:お盆休みが取りづらい会社員や遠方の方へ。

帰省が13日に間に合わない場合でも、可能な限り早い段階で仏壇やお墓に手を合わせれば問題ありません。お盆の意味は「形式を守ること」ではなく、「気持ちを届けること」です。帰省できない場合は、電話や手紙、お供物を送るなどの手段でも思いを伝えましょう。

Q2. お盆中にお祝い事をしてはいけませんか?

活用シーン:出産祝い、誕生日など慶事の予定が重なってしまったとき。

原則として「不祝儀の期間に祝い事は避ける」という考え方があります。ただし家庭や地域によって受け止め方は異なるため、祝いの相手や家族に一度確認しておくと安心です。必要であれば、お盆明けに日程をずらして祝うことも一案です。

Q3. 提灯は絶対に必要?

活用シーン:マンション住まいで飾る場所がない人向け。

絶対に必要というわけではありません。特に現代の住宅事情では火の使用が制限されるケースも多いため、LEDタイプの提灯やミニ盆棚で代用される家庭も増えています。大切なのは「形」ではなく、「ご先祖様を迎える心」です。

Q4. 僧侶を呼ばないと失礼になりますか?

活用シーン:読経の依頼が難しい・仏教以外の方への配慮。

宗派や家庭によりますが、絶対に僧侶を呼ばなければいけないわけではありません。家庭で静かに手を合わせたり、線香をあげるだけでも十分に供養の気持ちは届きます。僧侶を呼ぶかどうかは、菩提寺や家族と相談して決めるのが最も安心です。

Q5. お盆の服装に決まりはありますか?

平服で問題ない家庭が多いですが、法要や読経がある場合は落ち着いた服装を心がけましょう。Tシャツや短パン、露出の多い服装は避け、清潔感のある装いを意識するとよいでしょう。黒や紺などのシンプルな服が無難です。

「こうするのが正しい」という画一的なルールはお盆には存在しません。大切なのは、「誰のために、どんな気持ちで行動するか」を考えることです。不安なときは、家族や親族、菩提寺など信頼できる相手に一声かけてみましょう。必要に応じて、このQ&Aだけを印刷して持ち歩いたり、家族との打ち合わせ時に活用したりするのもおすすめです。

お盆は何日から何日まで?やることリストを簡単に整理して準備をスムーズに

記事のポイントをまとめます。

- お盆期間は地域により異なるが、一般的には8月13日〜16日

- 自分の地域や実家の風習が7月盆か8月盆かを早めに確認

- 会社や学校の休暇制度に応じて日程調整をしておく

- 帰省や旅行の交通手段は6月中〜7月初旬に予約するのが望ましい

- 宿泊が必要な場合は実家の状況に応じて早めに手配

- 仏壇の掃除はお盆の1週間前までに済ませる

- 提灯や飾り付けはお盆の前日までに整えておく

- 初盆を迎える場合は白提灯の準備が必要

- 迎え火は13日夕方、送り火は16日夜に行うのが一般的

- 供物は日持ちするものと故人の好物を中心に選ぶ

- 僧侶を招くかどうかは宗派や家庭の意向に合わせて決める

- お墓参りは家族で墓石清掃・線香・花を供えるのが基本

- お盆期間中の派手なレジャーや祝い事は控えるのが無難

- 地域や宗派の違いを尊重し、マナーを押しつけないよう心がける

- 行動に迷ったら、親族や菩提寺に遠慮なく相談する姿勢が大切