遺影 帽子をかぶってる画像しかない…後悔しない判断のコツとは

遺影の準備は突然必要になることが多く「遺影選びで帽子をかぶってる写真しかない」と慌てて検索する方も少なくありません。写真嫌いだった故人や古い画像しか残っていない場合、どの写真を使うべきか悩むのは自然なことです。本記事では遺影とは?選び方に迷う前に知っておきたい基礎知識をはじめ、帽子をかぶった写真しか手元にないときの対処法をわかりやすく解説していきます。

また、遺影文化の始まりや、葬儀で飾る遺影の役割、そして自宅ではどこに置くのか?遺影が家族を見守る存在になる理由など、背景から意味を理解することでただ写真を選ぶだけでなく、心を込めた判断ができるようになります。よくある質問への回答も掲載していますので、初めて遺影を準備する方も安心して読み進めていただけます。この記事を通して、迷いの中にあるあなたが「これで良かった」と思える一枚に出会えることを願っています。

遺影 帽子をかぶってる写真は使えるのか?

- 遺影とは?選び方に迷う前に知っておきたい基礎知識

- 写真嫌い・古い画像しかない…よくある悩みへの対処法

- 遺影文化の始まり|歴史と背景から見る「写真の意味」

- 葬儀で飾る遺影|なぜ必要なのかをプロの視点で解説

- 自宅ではどこに置く?遺影が家族を見守る存在になる理由

- 写真選びのコツ|後悔しないために必ず確認したい5つの条件

- 遺影 帽子 かぶってる写真しかないときの対処法

- 写真の加工に限界はある|日陰・逆光は避けたほうがいい理由

- スマホ写真でもOK?画質で後悔しないための設定方法

- LINEで送るのはNG?データの正しい渡し方と保存方法

- 「撮っておけばよかった」を防ぐ|生前撮影サービスの活用法

- 納得できる遺影を用意しておくためのステップと考え方

- 遺影選びの3原則|らしさ・表情・画質のバランスがカギ

- よくある質問

そもそも遺影とは?選び方に迷う前に知っておきたい基礎知識

まずは「遺影とは何か」という基本から、なぜ遺影が必要なのか、どのような役割を果たすのかについて、初めて知る方にもわかりやすく解説します。遺影の選び方で迷う前にまず押さえておきたい知識を身につけましょう。

遺影とは葬儀や法要の際に飾られる故人の写真を指し、故人を偲ぶための象徴的な存在です。単なる一枚の写真ではなく家族や参列者が「その人らしさ」を思い出すための大切な手段といえるでしょう。言い換えると遺影は遺された人々にとって故人との心のつながりを保つための「視覚的な記憶装置」です。近年ではお葬式で一度だけ使用されるのではなく、仏壇の前に飾ったり法事のたびに活用されたりすることも増えています。具体的には遺影に選ばれる写真は表情が明るく、姿勢が自然で清潔感のあるものが望ましいとされています。

一方で、遺影を選ぶ際に「いつ撮った写真が適切か」「誰が選ぶべきか」と悩むケースも少なくありません。故人の意向が明確でない場合、家族の意見が分かれてしまうこともあるでしょう。このようなときには、事前に元気なうちから本人が希望の写真を決めておく「生前遺影」の考え方も選択肢になります。

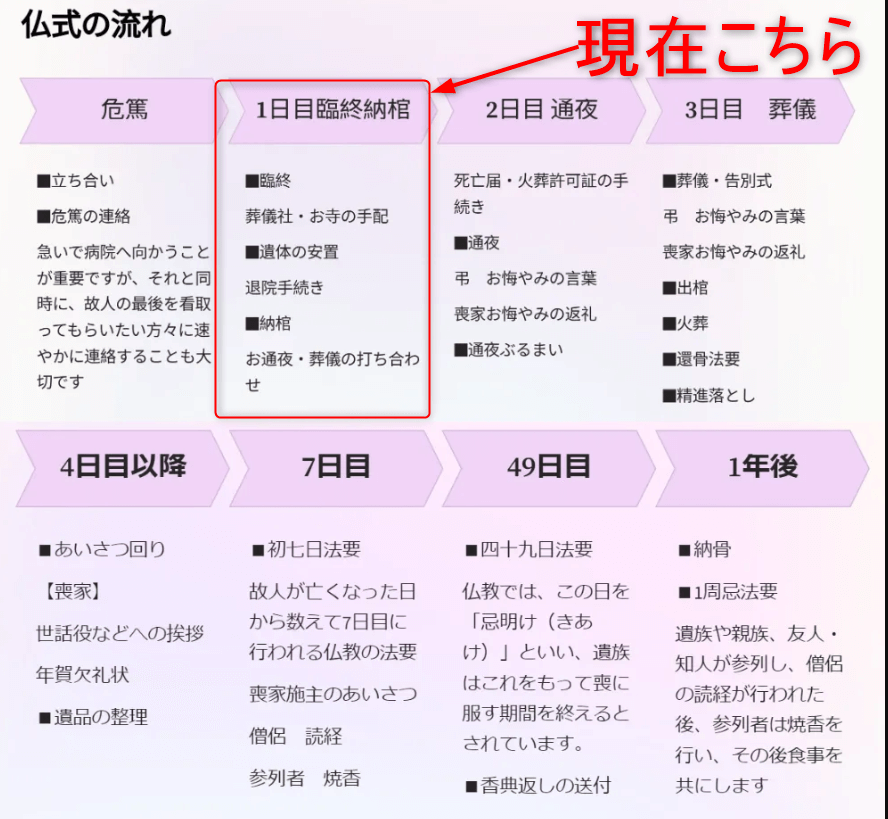

遺影を選ぶ際には、葬儀全体の流れを把握しておくことも、落ち着いた判断につながります。初めて喪主や遺族として対応する方は、以下の記事もご参考にしてください。

➡記事タイトル: お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド

写真嫌い・古い画像しかない…よくある悩みへの対処法

以下に、よくあるケースと推奨される対応策を表にまとめました。

| ケース | 推奨される対応策 | 利用できる手段 | 優先度 | 提出先/活用場面 |

|---|---|---|---|---|

| 写真嫌いで正面写真がない | 集合写真からの切り出し | フォトスタジオ・画像加工ソフト | 高 | 葬儀・法要など |

| 古い写真しかない | 修正・補正を行い画質を改善 | 遺影加工サービス・写真館 | 中 | 仏壇・仏前など |

| 笑顔の写真がない | 思い出の写真から自然な表情を探す | 家族アルバム・スマホ | 高 | 生前準備または緊急時 |

ここでは遺影用の写真がなかなか見つからないとき、特に「写真嫌いの人」「古い写真しかない場合」の具体的な対応策をご紹介します。実際によくある困りごとに寄り添いながら解決の道筋を示していきます。

「写真が嫌いでまともな笑顔の写真がない」「本人がカメラを避けてきたので正面を向いている画像が見つからない」といった悩みは多くのご遺族が経験する現実的な問題です。また、高齢の方の場合は最近の写真がそもそも存在しないというケースもあります。このような場合の対処法として、まずは家族や友人が持っている写真を集めてみることが大切です。SNSやスマートフォンに保存されている画像、過去のアルバムや記念写真の中に意外な一枚が眠っていることもあります。特に旅行先で撮影されたスナップ写真や、自然な笑顔を引き出した集合写真は遺影として使える可能性があります。

また古い写真しか見つからない場合でも画像補正や背景加工によって現代的で清潔感のある仕上がりにすることが可能です。写真館や専門の修正サービスでは古い写真をデジタル化し、色味の補正やシワ・ノイズの除去を行ってくれるため、見違えるように美しく整います。

遺影文化の始まり|歴史と背景から見る「写真の意味」

本項では遺影という文化がどのように生まれ、どのように発展してきたのかを解説します。現在の葬儀で遺影が欠かせない存在となった背景を知ることで、その写真に込められた意味が見えてきます。

今のような遺影の形が広まったのは昭和中期頃からです。写真技術の普及により、家庭でも故人の姿を写真で残す習慣が根づいていきました。それ以前は、位牌(いはい)や過去帳(かこちょう)といった形で故人を偲んでいました。遺影が定着した背景には、「個人を大切にする」という価値観の広がりがあります。戦後、民主主義の影響で集団より個人の存在が重視され、その人らしさを表す写真の意味が深まったのです。また、仏教では遺影が故人の魂と家族をつなぐ役割を果たすとも考えられています。

法事や命日には遺影に手を合わせることで故人を想い心の整理をする時間が生まれます。こうした行為は、日本独自の精神文化と深く関わっており遺影は日常に自然に溶け込んでいます。近年では、「遺影を残さない」「デジタル遺影」など新しい形も出てきました。これは価値観や家族のあり方が多様化している現れです。突然「遺影が必要」と言われて戸惑う方も多いですが、その成り立ちを知ることで写真選びにも納得感を持てるようになるでしょう。

葬儀で飾る遺影|なぜ必要なのか

葬儀という非日常の場で、遺影は亡き人の存在を可視化する重要なアイテムです。会場に飾られた一枚の写真が参列者にとって「その人らしさ」を思い起こさせ、心を落ち着かせる拠り所になります。悲しみの中で言葉が出てこないときでも、故人の笑顔を見つめることで自然と涙が溢れ想いがこみ上げてくる──それが遺影の力です。

喪主やご遺族は遺影の前で気持ちを整え、儀式の開始に臨むことが多く遺影は「精神的な支柱」として機能しているのです。また、会葬者にとっても久しぶりに会う故人の姿が遺影であればこそ「お別れの実感」を得ることができるのです。遺影の存在があってこそ儀式の流れや参列者の心の準備が整うという事実は意外と見落とされがちです。形式的に飾るものではなく、「ここにいてくれる」という感覚を与えてくれる存在だからこそ葬儀の中心に置かれるのです。

葬儀の段取りに追われ心が追いつかない状況であっても故人の笑顔が写った遺影が一枚あるだけで、場の空気が柔らかくなり悲しみの中にも温もりが生まれます。見送る人に寄り添い、心の区切りをつけるサポートをしてくれるそれが遺影の本質なのです。

遺影の準備だけでなく、親が亡くなった直後に必要な手続きも、知っておくことで慌てずに対応できます。事前にチェックしておくことをおすすめします。

➡記事タイトル: 親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧

自宅ではどこに置く?遺影が家族を見守る存在になる理由

遺影の置き場所に決まりはありませんが、以下の表のように家の構造や家族の生活スタイルに合わせて選ぶことが大切です。

| 遺影の置き場所 | 特徴 | 適している家庭の特徴 | 優先度 | 推奨される注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 仏壇の上や側 | ご供養として自然な場所 | 仏教のご家庭、日々の礼拝習慣がある家族 | 高 | 遺影が他の供養具に隠れないよう配慮すること |

| リビングの壁や棚 | 日常生活の中で自然と目に入る | 故人とのつながりを日常に感じたい家庭 | 中 | 直射日光・湿気・ホコリを避ける |

| 寝室や個室 | 一対一で向き合える静かな環境が整う | 故人と深い絆を持っていたご家族がいる場合 | 低 | 気持ちに余裕があるときに設置を検討 |

ここでは葬儀後に遺影をどこに置くべきか、その意味や効果を具体的に解説します。置き場所によって変わる心のあり方や家族との関係性にも注目しながら、現代の生活様式に合った実践的なアドバイスをお伝えします。葬儀が終わった後、遺影を自宅に持ち帰ることが一般的です。しかしどこに置けばいいのか分からずそのまま箱に入れて保管してしまう人も少なくありません。

特におすすめなのは仏壇の近くやリビングの一角など、家族が日常的に目にする場所です。遺影があることでふとした瞬間に故人の存在を感じることができ、「見守られている」という感覚が生まれます。これは心理的にも大きな支えとなるだけでなく、子どもたちにも命の大切さや家族のつながりを伝えるきっかけになります。実際に、遺影を仏間に飾る家庭では、朝夕の挨拶が自然と習慣化されることが多くなります。毎日少しの時間でも遺影に語りかけることで、故人との心の対話が続き喪失感がやわらいでいくのです。

故人のことを想い続けたい一方で、目にするたびに悲しさが込み上げてしまうという声もあります。そのような時期は無理をせず、落ち着いてから目に入る場所へ移すのも一つの方法です。今は何から始めたらいいかわからない方もまずは「どの場所に飾ると安心できるか」を考えてみることから始めましょう。それが、故人との新しい関係の築き方につながります。

葬儀で使用した遺影をその後どう扱えばいいのか悩んだら、自宅での遺体安置に関する記事も参考になります。心の整理にもつながるはずです。

➡記事タイトル: 遺体安置を自宅で行う際の怖い気持ちを軽減する心得

写真選びのコツ|後悔しないために必ず確認したい5つの条件

以下においては遺影用の写真を選ぶ際に注意すべき5つの条件を解説します。「何を基準に選べばいいのか分からない」「後から後悔したくない」と不安に感じている方が、安心して選べるための実践的なポイントを明確にお伝えします。

遺影は一度選んでしまうと変更しづらく、しかも多くの人の目に触れる大切な写真です。そのため、事前にチェックすべきポイントを知っておくことで納得のいく選択ができるようになります。以下が写真選びで特に確認しておきたい5つの条件です。

| 条件 | 内容のポイント | 選ぶ際のチェック方法 |

|---|---|---|

| 表情が自然で穏やか | 笑顔や穏やかな表情は、見る人に安心感を与える | 口角や目元のやわらかさに注目 |

| 背景がシンプルか加工できる | 雑然とした背景は印象を損ねるため、無地背景または加工がしやすい写真が望ましい | 背景に他人や物が映り込んでいないかを確認 |

| 解像度が高く、顔が鮮明に写っている | ボケていたり暗すぎると加工しても限界がある | 拡大表示で顔の輪郭や目の鮮明さを確認 |

| 服装に清潔感があり、フォーマルすぎない | 極端に派手・ラフすぎる格好は避けたいが、その人らしさも大切 | スーツや着物でなくても、整った日常着であればOK |

| 故人らしさがにじみ出ている | その人の趣味・人生観が表れる写真は、家族にとっても心の支えになる | 旅行・日常・記念日などシーンごとに複数候補を用意 |

これらのポイントを押さえることで「なんとなく」で選んでしまうことによる後悔を防げます。特に表情や清潔感、背景処理のしやすさは、実際に遺影を加工する写真館のスタッフも重視しているポイントです。葬儀の準備に追われるなか焦って選んでしまった結果「もっといい写真があったのに…」と悔やむ声は少なくありません。だからこそ、時間に余裕があるときに家族で一緒に写真を見返し「これが一番あの人らしいね」と納得できる一枚を見つけることが大切です。

遺影の帽子をかぶってる写真しかないときの対処法

本稿では遺影に使える写真が「帽子をかぶっているもの」しかない場合にどう対応すればよいかを詳しく解説します。加工の可否、無理なく使える条件、写真選びの代替案まで実用的に紹介します。故人が帽子を好んでいた場合、その人らしい一枚として「帽子ありの写真」が手元に多く残っていることはよくあります。ただし、遺影として使うとなると「帽子をかぶっていてもマナー的に問題ないのか」「宗教的に失礼ではないのか」と不安に感じるご遺族も少なくありません。

まず前提として遺影写真における帽子着用は必ずしもNGではありません。特に病気療養中で帽子を手放せなかった方や、登山や旅行、趣味などの一環で自然な笑顔を見せている写真であれば「その人らしさ」が大切にされる傾向にあります。一方で、宗教や地域の慣習によってはフォーマルな印象を重んじる場合もありますので、葬儀社や菩提寺に事前に相談しておくと安心です。

| 加工可否の目安 | 内容のポイント | 対応の可否 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 顔全体が明るく見えている | 額・髪の一部が帽子で隠れていない | 加工しやすい | 修復の跡が不自然にならないよう注意 |

| 帽子が小ぶりで一部のみ | ニット帽やハットのように深くかぶっていない写真 | 一部修正可能 | 加工に時間と費用がかかることも |

| 背景が複雑でない | 単色やボケた背景の方が加工しやすい | 加工成功率が高い | 顔だけでなく背景調整もセットになる場合あり |

| 他に候補写真がある | 比較して帽子なしが良ければそちらを選ぶ選択肢もある | 別写真の使用がベター | 遺族間での合意を重視する |

最終的には「遺影に何を込めたいのか」というご遺族の気持ちが一番大切です。帽子を外しているかどうかよりも「この笑顔をみんなに見てほしい」と思える一枚かどうかを軸に選ぶと、納得のいく選択ができます。葬儀の準備に追われる中で「もう時間がない」と焦って決めた結果、後で後悔することもあります。今は何から手をつければ良いか迷っている段階であればまずは家族で写真を見ながら「思い出が詰まった一枚」を選ぶことから始めてみてください。

写真を加工するか迷った際には、直葬や戒名不要など、近年の葬送の選択肢を踏まえることで、違和感のない形を選べることもあります。

➡記事タイトル: 直葬でお坊さんを呼ばない際のトラブル回避と納骨方法

写真の加工に限界はある|日陰・逆光は避けたほうがいい理由

加工の可否を判断する際の基準を以下のように整理しました。

| 条件項目 | 加工対応の可否 | 内容の詳細 | 提出前の確認ポイント |

|---|---|---|---|

| 日陰で顔が暗い | ×加工が難しい | 顔のパーツが潰れていると修復が不自然になる | 顔全体に影がかかっていないかチェック |

| 逆光で顔が白飛びしている | ×加工に不向き | 光の強さでパーツの輪郭が飛んでいると補正困難 | 額・鼻筋・頬に白斑がないかを確認 |

| 暗室・夜間撮影 | △加工可能だが難易度高め | 明るさ補正でノイズが出るリスクあり | 拡大して肌の粒子やブレがないか確認 |

| 自然光で明るく撮影 | ○加工しやすい | 顔全体が均等に写っていれば背景加工・トリミングも可能 | 自然光下で撮られたものを優先的に候補に選ぶ |

遺影写真として使用する画像を加工する際にどのような写真が向いていて、どの条件だと加工に限界があるのかを具体的に説明します。特に日陰や逆光の写真がなぜ避けるべきかをわかりやすく解説します。

「少し暗いだけだから大丈夫だろう」と思っていた写真がいざ加工段階になると「使えません」と断られることがあります。特に日陰や逆光で撮られた写真は、明るさや顔のディテールが不鮮明でプロの手をもってしても修正が難しいケースが多々あります。背景を加工で変えることは可能でも、光の当たり方や肌の質感を自然に修正するのは非常に高度な技術が必要です。例えば日陰で顔の半分に強い影が出ていると、影部分の情報がそもそも写真データとして存在しておらず「想像で補う」作業になってしまいます。これは遺影のように多くの人が見る写真ではリスクが大きいため専門業者も慎重になります。

「とりあえずこれでいいか」と思って出した一枚が、葬儀当日になって見栄えに違和感を覚えることは避けたいところです。事前に確認しできるだけ補正が少なく済む写真を選ぶことが、結果的に自然で満足度の高い遺影に仕上がるポイントです。今は何を基準に選べばいいか迷っている方でも、写真を選ぶ際には「光の当たり方」と「顔の鮮明さ」だけでもチェックしてみてください。それだけで加工の難易度が大きく変わります。

スマホ写真でもOK?画質で後悔しないための設定方法

スマホ写真を遺影用として利用する際に確認すべき設定とチェックポイントを以下にまとめました。

| チェック項目 | 推奨設定・状態 | 説明 | 優先度 |

|---|---|---|---|

| 解像度(ピクセル数) | 3000×4000以上 | 印刷サイズに耐える高画質が望ましい | 高 |

| 保存形式 | JPEGまたはHEIC(元データ) | LINEやSNS経由の画像は圧縮劣化に注意 | 高 |

| ピント(顔の中心に合っている) | タップして顔にピントを合わせる | 自動ピント任せだと背景に合うこともある | 中 |

| 明るさ・自然光 | 明るい屋内・屋外で自然光の下で撮影 | 白飛びや暗所を避け、肌が自然に見える写真が理想 | 高 |

| 加工アプリの使用有無 | 加工しすぎない(フィルター控えめ) | 不自然な色味・肌補正は後の修正が困難 | 中 |

スマートフォンで撮影した写真が遺影として使えるかどうか、使用時の注意点や画質を保つ設定方法を詳しく解説します。スマホの写真でも高品質な遺影を作れる可能性を広げたい方に役立つ内容です。

最近ではスマートフォンのカメラ性能が大きく向上しており、一眼レフに劣らない写真を撮影できるようになっています。しかし同じスマホ写真でも保存形式や解像度、撮影時の設定によって仕上がりに大きな差が出るのが現実です。実際に多くのご家庭では「スマホにしか写真が残っていない」「データで送れるから便利」とスマホ写真を遺影に使うケースが増えています。ただし、いざ写真を拡大加工しようとすると「画質が粗い」「ブレている」「トリミング後に顔が小さくなる」などの課題が発生することもあるため注意が必要です。スマホで撮った写真でも、条件を満たしていれば十分に遺影として使用できます。

ただし、保存時の画質やトリミングの影響で意図しない仕上がりになる可能性もあるため、心配な方は専門業者に画質チェックを依頼するのも安心材料になります。「手元にある写真がスマホしかない」と焦る必要はありません。今からでも設定を見直し、改めて明るく顔のはっきり写った一枚を撮影しておくことで、いざという時に慌てず対応できます。

LINEで送るのはNG?データの正しい渡し方と保存方法

遺影写真データを家族や業者へ渡す際の正しい方法と、長期保存に適したデータ管理について解説します。LINEやSNSでの送信がなぜ避けるべきなのかも含め、失敗を防ぐための具体的な方法を知りたい方に役立つ内容です。

遺影写真のデータを誰かに渡すとき「とりあえずLINEで送っておけばいい」と考える方は少なくありません。ですが実際にはLINEなどのSNSで画像を送信すると、画質が自動的に圧縮され印刷に耐えない低解像度になってしまうことがあります。特に遺影は拡大印刷して使用するケースがほとんどのため画質の劣化は致命的です。

では、どのような方法が適切なのでしょうか。遺影写真のデータを正確にそして安全に渡すためには、クラウドサービスやUSBメモリの利用が推奨されます。GoogleドライブやDropbox、iCloudなどのクラウドサービスであれば、元の画質を保持したまま相手にデータを共有することができます。また、直接USBやSDカードを渡す方法であれば、インターネットに不慣れな高齢の家族ともスムーズにやりとりができます。さらに大切なのがデータの長期保存です。万一のために複数の保存先を持っておくことが理想です。例えば「クラウド+外付けHDD」「パソコン+SDカード」のように、異なる形式でバックアップを取っておくと安心です。

以下に、写真データを渡す・保存する際のチェック表をまとめました。

| 対象相手 | 渡す手段 | タイミング | 提出先 | 優先度 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 家族・親族 | Googleドライブ | 写真が決まった直後 | 家族LINEでURL通知 | 高 | 圧縮を避け、共有リンクを使用 |

| 葬儀社・写真業者 | USBメモリ | 葬儀準備が始まった時点 | 店舗・担当者へ直渡し | 高 | ラベルを貼り、内容明記 |

| 自分用バックアップ | 外付けHDD | データ作成後すぐ | 自宅保管 | 中 | ほかの重要データと一緒に保存 |

| 遠方の親族 | iCloud共有 | 作業完了後 | メールで案内 | 中 | 相手がiPhoneユーザーか要確認 |

特に慌ただしい葬儀準備の中では、写真データの受け渡しや管理が後回しにされがちです。ですが、遺影は大切な故人を偲ぶための顔となるもの。しっかりとしたデータ管理をしておくことで、後悔のない準備ができるようになります。

「撮っておけばよかった」を防ぐ|生前撮影サービスの活用法

以下に、生前撮影サービスを活用する際のポイントを表にまとめました。

| 相手 | 手段 | タイミング | 提出先・保存先 | 優先度 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 写真館スタッフ | スタジオ予約 | 人生の節目(還暦・喜寿など) | データCD・クラウド保存 | 高 | 背景や衣装の相談もできる |

| 家族・本人 | 出張撮影サービス | 元気なうち | 自宅PC+クラウド | 中 | 自然な雰囲気で撮影できる、表情のバリエーション豊富 |

| フォトアドバイザー | オンライン相談 | 撮影前 | 撮影プラン作成 | 中 | 撮りたいイメージを事前にすり合わせておく |

生前に遺影用の写真を準備しておくための「生前撮影サービス」について、そのメリットと活用法を詳しく紹介します。撮り忘れによる後悔を防ぎたい方や、自然な笑顔の遺影を残したいと考える方に最適です。

「もっと良い写真を撮っておけばよかった…」という声は葬儀後に多く聞かれます。遺影に使用できる写真が見つからずスナップ写真を無理に引き伸ばした結果、不自然な画質や表情で後悔してしまうケースが少なくありません。そうした失敗を防ぐ方法として、今注目されているのが「生前撮影サービス」の活用です。

生前撮影とは、自分の意思で納得のいく写真を残すことができるサービスです。写真館や出張カメラマンが対応しており、フォトスタジオでは背景やライティングにもこだわって撮影が行われます。自然光の中で笑顔を引き出す工夫がされていたり、服装のアドバイスがあったりと遺影用とは思えないほど和やかな雰囲気で進みます。特におすすめしたいのは、還暦や喜寿といった人生の節目に記念撮影と合わせて遺影を準備しておくこと。最近では「終活フォト」としてプロフィール写真やSNS用のポートレートとしても使えるような仕上がりにしてもらえるため、日常の中で気軽に利用する人が増えています。

「まだ元気だから遺影のことなんて…」と思う方も多いでしょう。しかし、生前に自分らしい1枚を残しておくことは、遺された家族の安心にもつながります。あわただしい葬儀準備の中で「この写真を使ってあげたかったのに」と後悔する前に、前向きな一歩として生前撮影を検討してみてください。

納得できる遺影を用意しておくためのステップと考え方

満足できる遺影を事前に用意するための具体的な手順や心構えについて解説します。どんな写真が遺影にふさわしいのか、また選ぶ際に大切にすべき価値観についてもわかりやすくお伝えします。遺影は単なる写真ではなく、故人を偲び参列者の記憶に残る大切な存在です。しかし「いざというときに選べる写真がなかった」「どれを使うべきか判断できなかった」という声は後を絶ちません。納得できる遺影を準備するためには早めに方向性を決め、計画的に取り組むことが大切です。

まず第一に自分らしさが伝わる写真を選ぶこと。表情や姿勢だけでなく背景や服装も印象を大きく左右します。なるべく自然な笑顔で、明るい場所で撮影された写真を基準にするのがおすすめです。また、年齢相応であることも重要です。若い頃の写真にこだわりすぎると、かえって違和感が生じてしまう可能性があります。

次に考えたいのは「誰のために遺影を残すのか」という視点です。遺族が安心できるように、そして参列者がその人らしさを感じ取れるように遺影には配慮が求められます。自分一人で選ぶのが不安な場合は家族と一緒に候補を決めておくとよいでしょう。

以下に、納得できる遺影を用意するためのステップを表形式で整理しました。

| ステップ | 内容 | 実施タイミング | 優先度 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 写真の候補を複数選ぶ | 健康なうち | 高 | 明るい背景・自然な笑顔が写っているかを確認 |

| 2 | 家族と相談し意見を聞く | 写真選定後 | 中 | 写真の印象について第三者の目で確認すること |

| 3 | プリント用に高画質で保存する | 選定が終わった直後 | 高 | 解像度が不足していないかチェックする |

| 4 | 予備データをUSBやクラウドに保存 | データ完成後 | 高 | 紛失・機器故障への備えとして二重保存が基本 |

納得のいく遺影を残すことは、残された人たちへの最後の贈り物でもあります。「まだ早い」と思わず、自分の人生を振り返るきっかけとして、早めの準備を始めてみてください。どんな写真がいいか迷った時は、「どの一枚を遺された人に見せたいか」を基準に考えると、答えが見つかりやすくなります。

遺影選びの3原則|らしさ・表情・画質のバランスがカギ

この章では、遺影写真を選ぶ際に大切にしたい3つの原則「らしさ」「表情」「画質」について具体的に解説します。家族や故人が心から納得できる1枚を選ぶための考え方やチェックポイントがわかります。

「この写真で良いのか分からない…」と迷われる方は多いものです。特にご葬儀の準備期間中は時間的な余裕も少なく、遺影選びが後回しになりがちです。しかし遺影は長く残り、法要や仏壇の中心になる大切な存在です。慌てて決めてしまうと「もっと良い写真があったかも」と後悔することにもなりかねません。

そこで覚えておきたいのが、次の3原則です。

| 原則 | 内容のポイント | チェック項目 |

|---|---|---|

| らしさ | 故人の人柄や趣味・日常が感じられる服装や背景を選ぶ | 故人らしい自然な服装か? 趣味の場面か? |

| 表情 | 穏やかで優しさが伝わる表情が望ましい。笑顔でも真顔でもOK | 怒って見えないか? 不自然な瞬間でないか? |

| 画質 | 最低でもスマホ以上の解像度が必要。ピントや明るさ、背景の雑音にも配慮が必要 | ピンボケしていないか? 解像度は足りているか? |

例えば旅行好きだった方であれば、旅行先で笑顔を見せるスナップ写真を選ぶのも良い選択肢です。スーツでのかしこまった写真よりも「ああ、この人らしいな」とご遺族が感じられるものの方が、後々まで温かい気持ちで見続けられます。画質については特に注意が必要です。スマートフォンで撮った写真でも最近のものであれば問題ありませんが、LINEで送受信した画像や古いフィーチャーフォンの写真は画質が著しく劣る場合があります。なるべく元データに近い状態の画像をパソコンやUSBで受け渡しするのが理想です。

遺影写真を選ぶ作業は、亡くなった方の人生を振り返る大切な時間でもあります。「本当にこれでいいのか」と迷った時には、一度落ち着いて、遺影を見るたびに自分や家族がどう感じたいのかを想像してみてください。写真という形に残す以上、選ぶプロセスこそが大切です。焦らず、「らしさ」「表情」「画質」のバランスを意識しながら、納得できる一枚を見つけましょう。

故人の姿が「その人らしく」感じられる写真選びには、位牌の取り扱いなど、他の供養の所作との整合性を考えることも役立ちます。

➡記事タイトル: 位牌の包み方と持ち運びの注意点を初心者向けに解説

Q&Aよくある質問

ここでは遺影写真の準備や生前撮影、写真データの扱いに関してよく寄せられる疑問をQ&A形式でまとめています。時間がないときにもこのセクションだけ読めば、訪問準備やデータ手配で迷ったときにすぐ対処できます。

ご家族が亡くなった直後は気持ちが追いつかないまま数多くの決定を求められます。特に遺影写真に関しては「どの写真を選べばいいのか」「どこにデータを渡せばいいのか」といった疑問が次々に湧き判断に迷う方が非常に多くいらっしゃいます。ここではよくあるご質問とともに「どうすれば良いか」の行動指針を、活用シーンと併せて明確にお伝えします。

Q&A|迷ったときにすぐ活用できる知識と判断軸

| 質問内容 | 回答 | 活用シーン | 行動のヒント |

|---|---|---|---|

| 写真はスマホで撮ったもので大丈夫ですか? | はい。最近のスマートフォンで撮影された写真であれば画質的にも問題ありません。ただし、元データをそのまま使うのが理想です。 | 故人のスナップ写真を選ぶ場面 | アプリやSNSではなく、スマホ本体から直接画像を抜き出すのがベスト |

| 写真データはどうやって渡せばいい? | USBメモリやメール添付、SDカードなどで元画像を渡すのが推奨です。LINEで送ると画質が落ちるため注意が必要です。 | 葬儀社や写真業者にデータを渡すタイミング | 送信前に「オリジナルデータ」か確認を。PCからの送信が安心です |

| 表情が硬い写真しかありません。加工できますか? | はい。多くの写真業者や葬儀社では、表情の補正や背景変更が可能です。希望は事前に伝えましょう。 | 笑顔の写真がない場合や服装・背景が気になるとき | 無理に選び直すより、手元の写真を活かして加工する方が安心です |

| 生前に撮っておくべき?縁起が悪い気がします… | 縁起が悪いということはありません。むしろ、ご本人が元気なうちに意志を反映した写真を用意しておくことで、家族の負担を大きく減らせます。 | ご高齢のご家族と写真を整理しているとき | 笑顔の自然な写真を「記念の一枚」として撮っておくのもおすすめ |

| どの服装が遺影にふさわしい? | 普段着でも問題ありませんが、故人らしさが感じられる落ち着いた服装がおすすめです。和服やスーツでなくても構いません。 | 遺影候補の写真を複数見比べるとき | 派手すぎない色味や、清潔感のある服装が好まれます |

遺影に関する疑問は、人によって感じ方や優先順位が異なります。たとえば「スーツじゃないとだめ?」と心配する方もいますが、実際には普段の表情や服装の方が「その人らしさ」が伝わり、見送る側の心にも自然に寄り添います。また、前述の通りスマートフォンやLINEでのやりとりが主流になってきた現在では、データの取り扱いに対する知識が非常に重要です。知らずに低画質のまま印刷してしまうと、出来上がりに違和感が残ってしまうこともあります。

特に心が不安定になりがちなタイミングでは、小さな判断でも重く感じるものです。そんなときは上記で紹介したQ&Aの中から、自分の状況に近い質問をひとつずつ読み進めることで判断がクリアになります。

帽子をかぶっている写真しかないときの遺影選びで押さえておきたいポイント

記事のポイントをまとめます。

- 帽子をかぶっていても遺影として必ずしも不適切ではない

- 故人らしさを重視する場合は帽子姿でも問題ないことが多い

- 宗教や地域によって帽子の扱いに違いがあるため事前確認が重要

- 自然な笑顔の写真であれば帽子着用でも良い印象を与えやすい

- 額や髪が隠れていない写真は加工対応がしやすい

- 小ぶりな帽子であれば一部除去加工が可能な場合もある

- 背景が単色やシンプルなら加工処理が自然に仕上がりやすい

- 加工には時間と費用がかかるため早めの判断が望ましい

- 他に候補写真があるなら比較検討して家族と合意を取るべき

- 故人が帽子を常に着用していた場合はそれが“らしさ”となる

- 無理に帽子を消すより、その人らしさを尊重する選択もある

- 加工で不自然になりそうな場合は専門業者の判断を仰ぐ

- 葬儀直前ではなく元気なうちから写真を選んでおくと安心

- 写真に込めたい想いや印象を家族で共有することが大切

- 写真の明るさ・解像度・表情も忘れずにチェックする必要がある