初めてのお葬式の流れと参列時の注意点完全ガイド

お葬式に参列するのが初めてという方にとって「お葬式 流れ」がわからないままでは不安に感じるものです。本記事では、まず知っておきたい:お通夜・葬儀・告別式の違いと参列の基本をはじめ、お葬式とお通夜、どちらに参列すべきかについても詳しく解説します。

この記事を読めば、お葬式 流れを理解し、適切なマナーで故人を偲ぶ準備が整うでしょう。

お葬式の流れ 初めての参列でも安心しるために

- まず知っておきたい:お通夜・葬儀・告別式の違いと参列の基本

- お葬式とお通夜、どちらに参列すべきですか?

- 通夜・葬儀・告別式の違いと役割をやさしく解説

- 初めて参列する方へ:最低限の流れとマナーの確認ポイント

- 葬儀当日の流れと参列者の動き方を把握する

- 告別式流れ 参列者|式場到着から焼香、読経、出棺まで

- お葬式 流れに沿ったマナーと香典・参列対応ガイド

- 服装・持ち物は?参列時の基本マナーと注意点

- 服装(洋装・和装)の選び方、靴・バッグ・数珠のマナー

- 子連れ・高齢者と参列する場合の配慮点

- 誰を呼ぶ?参列者の範囲と招く側の配慮

- 葬儀参列 香典の相場とマナーをケース別に解説

- 焼香・受付・読経:当日のふるまい方をマスターする

- 北海道と沖縄のお葬式の流れと地域的な特徴

- Q&A

まず知っておきたい:お通夜・葬儀・告別式の違いと参列の基本

お通夜・葬儀・告別式は、どれも「故人を見送る」ために行われる大切な儀式ですが、役割や意味にははっきりとした違いがあります。この違いを理解することは、参列マナーを守るうえでも非常に重要です。

まず、お通夜とは故人と最期の夜をともに過ごす儀式であり遺族や親しい人々が集まり、夜を徹して冥福を祈る場です。現代では形式的なお通夜(通夜式)が主流となり、1~2時間程度の短時間で終わるケースが増えています。次に葬儀とは宗教的な儀式を指し、故人の成仏や安らかな旅立ちを祈るために行われます。仏教では僧侶による読経、神道では神職による祭祀、キリスト教では牧師による祈祷が行われるのが一般的です。

告別式は葬儀の後または葬儀と一体で行われる「社会的な別れの場」であり、友人・知人・職場関係者など広い範囲の方が故人に最後のお別れを告げるために参列します。このように役割は異なりますが、どの場面でも共通して大切なのは、故人と遺族に対する敬意を持って行動することです。ここでポイントをまとめておきます。

| 儀式の名称 | 主な目的 | 参列する人の範囲 | 開催タイミング |

|---|---|---|---|

| お通夜 | 故人と最期の夜を過ごす | 遺族・親しい友人 | 亡くなった翌日 |

| 葬儀 | 宗教的な成仏祈願の儀式 | 遺族・親族中心 | お通夜の翌日 |

| 告別式 | 社会的なお別れの場 | 広く一般の参列者 | 葬儀と同時または直後 |

この違いを押さえておくことで、どの場にどのような気持ちで臨めばいいかが明確になります。今後、参列する際にはぜひ参考にしてください。

危篤と知らされたとき、まず何をすべきか知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

➡【夜中に危篤】病院からの連絡を受けた際の正しい対処法

お葬式とお通夜、どちらに参列すべきですか?

お葬式とお通夜のどちらに参列すべきかは、あなたと故人との関係性や参列できる時間帯によって判断するのが一般的です。両方に参列するのが理想ではありますが、事情によりどちらか一方を選ばざるを得ない場合も少なくありません。

一般的には勤務先の関係者や友人・知人といった立場であれば、お通夜は平日夜に行われることが多く仕事帰りに参加しやすいためです。一方で遺族や親族、特に故人と深い縁のある人であれば「葬儀・告別式」への参列が望ましいとされます。これは宗教的な意味合いが強く、正式な見送りの場であるためです。また親戚としての立場がある場合は単に参列するだけでなく、受付や接待などの役割を担う可能性もあります。

ただし、現代では家族葬や一日葬といった簡素な形式も増えており、どちらの儀式も小規模に行われるケースが多くなっています。招待制であったり、参列者を限定している場合もあるため、事前に喪主や関係者に確認しておくことが大切です。

危篤状態でも耳が聞こえる可能性があるため、声かけのコツを知っておきましょう。➡危篤状態の耳は聞こえる?安心感を与える声かけのコツ

通夜・葬儀・告別式の違いと役割をやさしく解説

通夜は「故人と夜を共に過ごす儀式」であり、家族や近親者が集まって冥福を祈る場です。特に現代の通夜式は1~2時間程度の短縮型が主流となっていますが、もともとは夜通し線香を絶やさずに見守るものとされていました。葬儀は故人を宗教的に弔う場です。仏式では読経、神式では玉串奉奠(たまぐしほうてん)、キリスト教式では祈祷といった形で進行します。遺族にとって精神的な区切りとなる重要な儀式でもあります。

そして告別式は、社会的なお別れの場です。生前に関わりのあった知人・友人・関係者が広く参列し、花を手向けるなどして最後の別れを行います。まとめると、それぞれの役割は次の通りです。

| 項目 | 目的 | 主な対象者 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 通夜 | 故人と夜を共にし、冥福を祈る | 親族・親しい知人 | 夜間開催、私的な意味合いが強い |

| 葬儀 | 宗教的な弔いの儀式 | 遺族・親族中心 | 宗教色が濃い |

| 告別式 | 社会的な別れの場 | 一般参列者 | 比較的オープンな場 |

このように整理して考えると、どの場にどう臨むべきかが自然に理解できるはずです。初めて参列する方でも、安心して故人に手を合わせることができるようになります。

万一のときに嘘をつくと信頼を失うリスクがあります。信頼を守るための注意点はこちら。➡危篤を装った嘘がバレるリスクと具体的な回避

初めて参列する方へ:最低限の流れとマナーの確認ポイント

お葬式への参列が初めての方にとって、「何を持って行けばいいのか」「どう振る舞えばよいのか」といった不安はつきものです。あらかじめ基本的な流れとマナーを押さえておくことで、慌てずに対応できます。

まず持ち物についてですが、最低限必要なのは「香典」「袱紗(ふくさ)」「数珠」「ハンカチ」です。香典は不祝儀袋に入れて用意し、宗教や地域に合わせた表書きをする必要があります。金額は故人との関係性によって変わりますが、相場としては友人・知人であれば5,000円程度が一般的です。袱紗は香典袋を包むための布で、派手な色や模様を避けた落ち着いたものを選びましょう。服装は基本的にブラックフォーマルが無難です。男性であれば黒のスーツに白いシャツ、黒のネクタイと靴。女性は黒いワンピースやスーツが望ましく、肌の露出を控えるようにします。バッグや靴も黒で光沢のないものが適しています。

また、到着してからの振る舞いにも注意が必要です。会場に入る際には黙礼し、受付で香典を渡す際には一言お悔やみの言葉を添えましょう。例えば「このたびはご愁傷さまでございます」といった言葉が一般的です。その後は案内に従って着席し、式中は私語を控えて静かに参列します。焼香の作法は宗派によって異なりますが、多くの場合は「一礼 → 線香に火をつける → 焼香 → 合掌 → 一礼」の順で行います。周囲の動きをよく見て、慌てず落ち着いて行動することが大切です。

通夜の準備を進めるうえで、開始時間の確認は基本中の基本です。

➡通夜はいつから始まる?喪家に礼を失しない基本情報

葬儀当日の流れと参列者の動き方を把握する

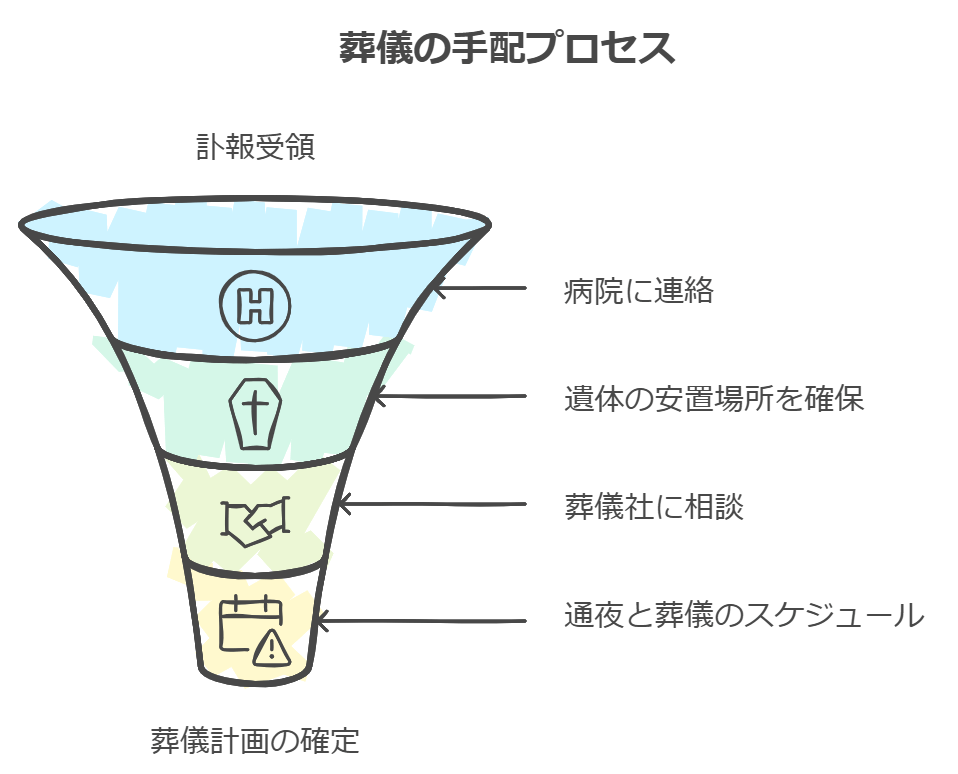

葬儀当日は、式場の進行に合わせてスムーズに動くことが求められます。事前に一連の流れを把握しておけば、慌てることなく落ち着いた行動ができるでしょう。葬儀の一般的な流れは以下の通りです。

| タイミング | 参列者の行動 |

|---|---|

| 式場到着 | 受付で香典を渡し、記帳する |

| 着席・開式 | 指定の席に静かに着席、司会進行に従う |

| 焼香・読経 | 順番に焼香、読経中は頭を下げ静かに祈る |

| 弔辞・弔電紹介 | 静かに拝聴、拍手や歓声は控える |

| 出棺の見送り | 故人に最期の別れを告げ、見送る |

この中で特に注意したいのは、「受付」「焼香」「出棺」の3つの場面です。

例えば、受付では一礼してから香典を渡し、芳名帳に記名します。香典袋は両手で丁寧に差し出し、無言または「このたびはご愁傷様です」と簡潔に言葉を添えましょう。焼香では、合掌して一礼し、香を一度または二度くべます。宗派によって作法に違いがあるため、前の人の動きを参考にすると安心です。出棺時には、合掌して黙祷するのが基本です。棺を車に乗せる場面では、大きな声を出さず、心静かに見送りましょう。

納棺にふさわしい服装選びに迷ったときは、こちらをチェックしてみてください。➡納棺の服装にジーパンはNG?厳粛な場にふさわしいマナーとは

告別式流れ 参列者|式場到着から焼香、読経、出棺まで

まず式場に到着したら、受付を済ませます。香典を袱紗から取り出して受付係に渡し、「このたびはご愁傷さまでございます」と一言お悔やみを述べましょう。その後、芳名帳に名前を記入し、会場内へ案内されます。

式の冒頭では、僧侶や司式者による読経や祈祷が行われます。宗派や形式によって違いはありますが、告別式でも一定の宗教儀式が含まれる場合が多く、焼香もこのタイミングで行われます。焼香の順番は、係員の指示に従えば問題ありません。作法に自信がない場合でも、周囲の動きを見て静かに従うことが大切です。読経の後には、喪主や親族からの挨拶、弔辞、故人の経歴紹介などが続くことがあります。スライドや音楽で故人を偲ぶ演出がされるケースもあるため、静かに耳を傾け、気持ちを込めて見送る姿勢を保ちましょう。

式の終盤では「別れ花」と呼ばれる儀式が行われ、参列者が順に棺の中へ花を手向けていきます。これが故人との最後のお別れの場となりますので、感謝の気持ちを込めて丁寧に対応しましょう。その後、棺が霊柩車へと運ばれ、出棺となります。参列者は合掌して見送るのが一般的です。このように、告別式の流れは厳粛ながらも「感謝と別れ」の時間でもあります。

出棺時の見送り挨拶で失礼がないよう、あらかじめポイントを押さえておきましょう。➡【出棺】見送り挨拶で失敗しないためのコツと準備

お葬式の流れに沿った参列マナーと香典・参列対応ガイド

お葬式に参列する際は、流れに沿った行動を意識することが、故人や遺族への敬意を示す基本となります。単に参列するだけではなく、各場面に適したマナーを理解し、スムーズに対応できるようにしておきましょう。

まず、お葬式の流れは大きく次のように進みます。

| 流れ | 参列者が行うべきこと |

|---|---|

| 式場到着 | 受付で香典を渡し、記帳 |

| 開式前 | 指定された席に静かに着席 |

| 読経・焼香 | 順番に焼香、合掌して祈りを捧げる |

| 弔辞・弔電紹介 | 静かに拝聴し、感謝の心で受け止める |

| 出棺 | 合掌し、故人を見送る |

香典は、受付で両手を添えて渡すのが基本です。手渡す際には、控えめに「このたびはご愁傷様です」と一言添えるとよいでしょう。なお、香典袋はあらかじめ表書き・金額・氏名を記入し、スムーズに渡せるよう準備しておきます。

近年では、通夜や告別式を省略する「一日葬」や「直葬」など、葬儀のかたちは多様化しています。さらに、お葬式そのものを行わず、供養だけを重視する人も増えています。葬儀を行わない新しい供養のかたちについては、こちらをご覧ください。

➡【葬式しない 墓もいらない 知恵袋で話題の供養方法まとめ】

服装・持ち物は?参列時の基本マナーと注意点

まず服装については、男性は黒のスーツに白いシャツ、黒のネクタイが基本です。ネクタイピンは付けず、靴や靴下も黒無地を選びます。女性は黒のワンピースやアンサンブル、またはスーツが一般的で肌の露出を控え、派手なアクセサリーは避けます。結婚指輪以外のアクセサリーは外しておくのが無難です。

次に持ち物ですが、香典、不祝儀袋を包む袱紗(ふくさ)、数珠、ハンカチ(白または無地のもの)を用意します。バッグは黒で光沢のないものが望ましく、大きすぎないシンプルなデザインが適しています。荷物が多い場合でも、紙袋など目立たない袋にまとめる配慮も忘れないようにしましょう。注意点として、香典袋の表書きは宗教ごとに異なりますので、仏式なら「御霊前」や「御香典」、神式なら「御玉串料」、キリスト教式なら「御花料」と書き分ける必要があります。また金額は新札を避け、旧札を使うのが通例です。これは「準備していた」印象を避けるための配慮です。

このように、服装・持ち物を事前に整え、状況に応じたマナーを意識することで、周囲に失礼のない参列ができるでしょう。少しの準備と心構えが、大切な場にふさわしい振る舞いにつながります。

入棺と納棺の違いを正しく理解しておくと、葬儀の流れもスムーズになります。

➡入棺と納棺の違いとは?儀式の流れと必要な準備を紹介

服装(洋装・和装)の選び方、靴・バッグ・数珠のマナー

お葬式に参列する際の服装や持ち物にも、守るべき基本マナーがあります。外見で不快感を与えないことも、遺族への最大の配慮となるのです。服装については、男女ともに**黒の喪服(フォーマル)**が基本です。男性はブラックスーツに白無地のワイシャツ、黒のネクタイと靴下。女性は黒のワンピースやアンサンブルに、肌の露出を抑えたスタイルを心がけます。

持ち物は、以下の表を参考にしてください。

| 持ち物 | マナー・注意点 |

|---|---|

| 香典 | 新札は避け、あらかじめ袋に入れて準備 |

| 数珠 | 忘れずに持参。宗派によって違いがあるため事前確認 |

| バッグ | 黒で光沢のないフォーマルバッグ |

| ハンカチ | 白または黒の無地が理想 |

なお、靴は黒のシンプルな革靴またはパンプスを選び、ピンヒールや光沢の強い素材は避けましょう。アクセサリーも基本的にパール程度にとどめ、派手な装飾品は控えます。

遺体を自宅で安置する際の心得や、不安を和らげる工夫について知りたい方はこちら。➡遺体安置を自宅で行う際の怖い気持ちを軽減する心得

子連れ・高齢者と参列する場合の配慮点

お葬式に子どもや高齢の方を連れて参列する際には、通常の参列とは違った配慮が求められます。特に式場内では静粛な雰囲気が大切にされるため、事前準備をしっかり整えておくことが必要です。

まず子連れの場合小さな子どもはどうしても長時間静かにするのが難しいため、座る席は出入りしやすい後方を選ぶのが賢明です。万一泣き出したりぐずったりした場合には、すぐに一時退席できるようにしておきましょう。このとき無理に我慢させず、静かな場所で気分を落ち着けてから戻るのがマナーです。また、音の出ないおもちゃや小さな絵本を持参すると、待ち時間を静かに過ごしやすくなります。一方、高齢者を伴う場合は会場内の移動や座席までの距離、椅子の高さなどに気を配る必要があります。足元が不安定な場所では手を貸し、早めに着席できるよう時間に余裕を持って到着しましょう。

このように、子どもも高齢者も「本人に無理をさせないこと」が最大の配慮になります。そして、周囲への気遣いを忘れず、トラブルが起きたときはすぐに冷静に対応する姿勢も大切です。これらの点を押さえておけば、安心して故人を偲ぶ場に臨むことができるでしょう。

焼香だけの参列でも失礼に当たらない方法を知っておきましょう。

➡【一日葬】焼香のみで失礼にならない参列のポイント

誰を呼ぶ?参列者の範囲と招く側の配慮

葬儀における参列者の範囲を決めることは、遺族にとって大きな悩みのひとつです。単に「知人だから」「親戚だから」という基準だけではなく、故人や遺族の意向、葬儀の規模感などを総合的に考慮する必要があります。

主な参列者の範囲をまとめると、次のようになります。

| 関係性 | 招待の必要性 | 配慮点 |

|---|---|---|

| 直系親族(両親・子ども・兄弟姉妹) | 原則参列を依頼 | 詳細な案内、席順にも注意 |

| 近親者(叔父・叔母・いとこ) | 基本参列対象 | 日程・場所を早めに連絡 |

| 友人・知人 | 故人と特に親しかった場合に招待 | 気兼ねのない連絡手段も可 |

| 会社関係(上司・同僚) | 必要に応じて選別 | 社内通達で調整する場合もあり |

いくら広く声をかけたいと思っても、参列者が増えると遺族側の負担も大きくなります。このため、家族葬などでは直系親族のみとし、友人・知人には後日お別れの会を設ける形を取ることもあります。

「葬儀が終わった後、多くの方が気になるのが、お清めのマナーです。特に、お清め塩の使い方や扱い方には注意が必要です。正しい使い方について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。」

➡ 【お清め塩を食べる前に確認!食用との違いと正しい扱い方】

香典の相場とマナーをケース別に解説

まず親族として参列する場合、一般的には1万円〜5万円程度が目安とされています。特に親や兄弟姉妹といった近親者であれば、3万円〜5万円を包むことが多いです。ただし、家計や地域の習慣にもよるため、親戚間で事前に相談しておくと安心です。

友人や知人の場合は、5千円〜1万円が相場となります。特に深い交流があった場合は1万円、それほど親しくなかった場合は5千円程度でも失礼にはあたりません。ただし、人数を揃えて連名で香典を渡す場合は、合算してひとつの袋にまとめる配慮も必要です。会社関係者として参列する場合は、役職や関係性によって変わります。上司・取引先に対しては1万円程度、同僚や部下に対しては5千円〜1万円を目安にすると良いでしょう。また会社として香典をまとめる場合は、個人としての香典は控えるケースもあるため、事前に総務部などに確認しておくと安心です。

マナー面では、香典袋には黒白または双銀の水引を使い、表書きは「御霊前」または「御香典」とします。新札は避け、折り目を入れたものを使うのが一般的です。金額は中袋に正式な漢数字(壱、弐、参など)で記載し、住所・氏名も丁寧に書き添えましょう。このように香典の金額やマナーには一定のルールがあるものの、最も大切なのは故人への敬意を込める気持ちです。

忌中の過ごし方についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。➡忌中に友達と会うのは非常識?状況別の判断ポイント

焼香・受付・読経:当日のふるまい方をマスターする

葬儀当日は、静かで厳粛な雰囲気の中で、参列者としてふさわしいふるまいが求められます。特に、焼香・受付・読経の場面では、マナーをわきまえた行動が大切です。まずは、それぞれの場面で意識すべきポイントを表に整理します。

| シーン | ふるまい方 | 注意点 |

|---|---|---|

| 受付 | 黙礼または軽く一礼して挨拶。香典を渡す | 携帯電話の電源は必ずオフにする |

| 焼香 | 遺影に向かって一礼、香をつまみ静かにくべる | 焼香後も騒がず、すぐ席に戻る |

| 読経中 | 起立・合掌・礼を司会者の指示に合わせる | 私語や物音を立てない |

例えば、受付では「このたびはご愁傷様です」と一言添え、香典を両手で渡します。香典袋はあらかじめ袱紗(ふくさ)から取り出しておき、受付台の上で慌てることのないようにしましょう。焼香では、前の人の動作をよく見て順番に進みます。一般的には、一礼 → 香をつまむ → 焼香 → 再び一礼の流れを守ります。焼香の回数は宗派によって異なりますが、わからない場合は一回だけでも失礼にはなりません。

読経が始まったら、静かに着席し、合掌や礼は周囲の動きに合わせます。遅れて到着した場合は、読経が終わるまで入口で静かに待つのがマナーです。

会社からの供花手配を検討している場合は、こちらの記事が参考になります。

➡【供花】会社からどこまで対応可能?適切な範囲と手配の注意点

北海道と沖縄のお葬式の流れと地域的な特徴

1.北海道のお葬式の流れと特徴

形式のシンプルさ:北海道では他の地域と比べてシンプルで時間を重視する傾向があります。

寒冷地特有の事情: 冬季の厳しい環境により、「一日葬」という形式が多く見られます。この形式では、通夜と告別式を1日で行い、参列者が1日のうちに全ての儀式に参加できる仕組みです。地域社会の協力:「町内会葬」という風習があり、地域社会全体が協力して葬儀を進めます。これにより、盛大な葬儀になることもあります。

2.沖縄のお葬式の流れと特徴

祖先崇拝の影響: 沖縄では、祖先との強い繋がりを大切にし、葬儀も祖先との絆を再確認する場とされています。「門中」制度の影響: 親族が一堂に会し、故人を見送る文化が強く、大家族制度「門中」が葬儀の中心となります。ウサンミ(供養の宴): 葬儀後に行われる食事会で、親族や参列者が集まり、共に故人を偲びながら食事をする習慣があります。

精進落としの挨拶に自信がない方は、例文をチェックしておきましょう。

➡精進落としの挨拶が簡単にできる!汎用例文まとめ

Q&A

ここでは、初めてお葬式に参列する方が持ちやすい疑問について、わかりやすくお答えします。

Q1. 焼香は必ずしなければいけないのですか?

焼香は故人への哀悼の意を表すための大切な所作ですが、体調不良や宗教上の理由で難しい場合、無理に行う必要はありません。その際は、心の中で手を合わせて祈りを捧げるだけでも失礼にはなりません。

Q2. 葬儀の受付に遅れそうな場合はどうすればいいですか?

やむを得ず受付時間に間に合わないときは、式場に事前連絡を入れておきましょう。また、到着後は慌てず静かに行動し、進行を妨げないよう心がけます。焼香だけでも構わないので、故人への想いを大切にしてください。

Q3. 子どもが焼香してもいいのでしょうか?

子どもも焼香して問題ありません。ただし、小さいお子さんの場合は、親がそっと手を添えて一緒に行うとスムーズです。大人と同様に、静かに、心を込めて行うことが大切です。

Q4. キリスト教式では焼香をするのでしょうか?

キリスト教式では、焼香の代わりに献花を行うことが一般的です。白い花を両手で受け取り、献花台に捧げます。宗教によって流れが異なるため、案内に従って動くと安心です。

Q5. ふくさを忘れた場合はどうしたらいいですか?

ふくさを忘れた場合でも、香典袋をそのまま持参しても問題ありません。ただし、直接手で渡すのは控え、香典袋をカバンなどからきれいに取り出して、丁寧に差し出しましょう。

このように、細かなマナーを押さえておくことで、初めてでも自信を持ってお葬式に参列できるようになります。事前にQ&A形式で確認しておくと、当日も落ち着いて行動できるでしょう。

お葬式の流れと参列マナー総まとめ

記事のポイントをまとめます。

- お通夜は故人と最後の夜を共に過ごす儀式である

- 葬儀は宗教的に故人を弔う正式な儀式である

- 告別式は社会的な立場で故人と別れを告げる場である

- 勤務先関係者や友人はお通夜に参列することが多い

- 遺族や親族は葬儀・告別式に参列するのが一般的である

- お通夜・葬儀の開催形式は近年短縮化が進んでいる

- 参列時は香典、袱紗、数珠、ハンカチを持参するべきである

- 服装はブラックフォーマルで控えめな装いを心がけるべきである

- 式場到着後は受付で香典を渡し、静かに振る舞う必要がある

- 焼香は周囲の流れに合わせて落ち着いて行うべきである

- 読経中は私語を控え、合掌や礼は指示に従うべきである

- 出棺では黙祷し心から故人に別れを告げることが求められる

- 子ども連れや高齢者同伴時は周囲への配慮と準備が必要である

- 葬儀の規模に応じて参列者を選定し負担を考慮するべきである

- 香典金額は故人との関係性に応じて相場を参考に決めるべきである