実家に持参するお彼岸のお供えに適した手土産と掛け紙の選び方

お彼岸の時期が近づくと、「お彼岸 お供え 実家 」といった言葉でマナーや手順を確認する方が増えてきます。特に初めてお彼岸を迎える人や義実家への訪問が久しぶりの人にとっては「何をどう準備すればいいのか」と不安になる場面も多いのではないでしょうか。

この記事では「これだけは知っておきたい」初めてのお彼岸で実家に伺う前の基本マナーをはじめとして、お彼岸の由来と仏教的な意味、そして他の仏事(お盆や命日など)との違いもわかりやすく解説します。また、うっかりマナー違反を防ぐために気をつけたい行動や、実家に持参して間違いのないお供え物の定番と選び方のコツにも触れています。

また、義実家・親戚との関係を気まずくしないための一言マナーや、Q&A形式のよくある質問も用意しているのでお彼岸の準備に迷ったときはぜひ本記事を参考にしてください。

実家に持参するお彼岸のお供えに適した手土産と掛け紙の基本とマナー

- 「これだけは知っておきたい」初めてのお彼岸で実家に伺う前の基本マナー

- お彼岸の由来と仏教的な意味・他の仏事(お盆、命日など)との違い

- うっかりマナー違反を防ぐ!実家でお彼岸にやってはいけないこと一覧

- 実家に持参して間違いない!お彼岸のお供え物・定番と選び方のコツ

- 迷ったらコレ!失敗しないお彼岸の手土産ランキング【実家向け】

- お彼岸 お供え 実家 掛け紙の選び方と具体的対応法

- 「のしは必要?」と迷ったときに読むべき、お供え掛け紙の基本ルール

- 表書きは「御供」or「お彼岸」?のしの書き方をすっきり整理します

- 水引は黒白?黄白?のし紙の色・種類を間違えないための選び方ガイド

- スーパーや百貨店で買ったお菓子にのしは必要?包装マナーの正解はこれ

- 実家に行けないときの代案は?お彼岸のお供えを配送で届ける手順と注意点

- 一筆添えるだけで印象アップ!送付時のお供えに添える言葉と文例集

- 義実家・親戚と気まずくならないために|お彼岸の訪問時の一言マナー集

- Q&A よくある質問

「これだけは知っておきたい」お彼岸で実家に伺う前の基本マナー

初めてのお彼岸で実家を訪ねるとき「どこまで気をつければよいのか」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。特に家族の中でも仏事の段取りを把握している人が限られている場合自分の振る舞いが合っているのか心配になるものです。このパートでは実家に伺う際に押さえておきたい基本マナーについてご紹介します。仏壇への手を合わせ方や服装、お供え物の持参など具体的な行動に落とし込んで解説します。

お彼岸の訪問時には必ず仏壇に手を合わせることが一般的なマナーです。訪問直後に仏間へ通されることも多いため、靴を揃える、扉の開閉に注意するなど丁寧な所作が求められます。服装については喪服ほど堅苦しくなくても問題ありませんが、派手な柄や過度な露出を避けた「地味めの平服」が安心です。特に義実家など立場が気になる相手先であれば、ネイビーやグレーのジャケットを羽織るなど少し控えめな印象にまとめるのが良いでしょう。また手土産としてお供え物を持参するのも大切な気配りのひとつです。お菓子や果物など日持ちのする品が適しており、後述する「掛け紙」のマナーも併せて押さえておきましょう。万が一持参を忘れてしまった場合には、挨拶時に「本日は手ぶらで失礼します」とひと言添えることで印象は大きく変わります。

仏事は形式だけではなく故人や先祖を敬う気持ちが何より大切にされます。「不慣れで緊張しているけれど心を込めて行動している」という姿勢が伝われば、多少の不備があっても責められることはありません。

仏事のマナーに戸惑う場面は、お彼岸に限らず通夜や葬儀の際にも多くあります。供養の意味を大切にしながら正しい対応をしたい方は、葬儀全体の流れや喪家の役割もあらかじめ知っておくと安心です。

→【お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド】

お彼岸の由来と仏教的な意味(お盆、命日など)との違い

この章では、お彼岸の成り立ちと、仏教における意味を簡潔に理解しながら、お盆や命日などの他の仏事とどう違うのかを見ていきましょう。仏事の基本的な背景を知っておくことで、ご先祖を敬う気持ちがより深まり、行動にも自信が持てるようになります。

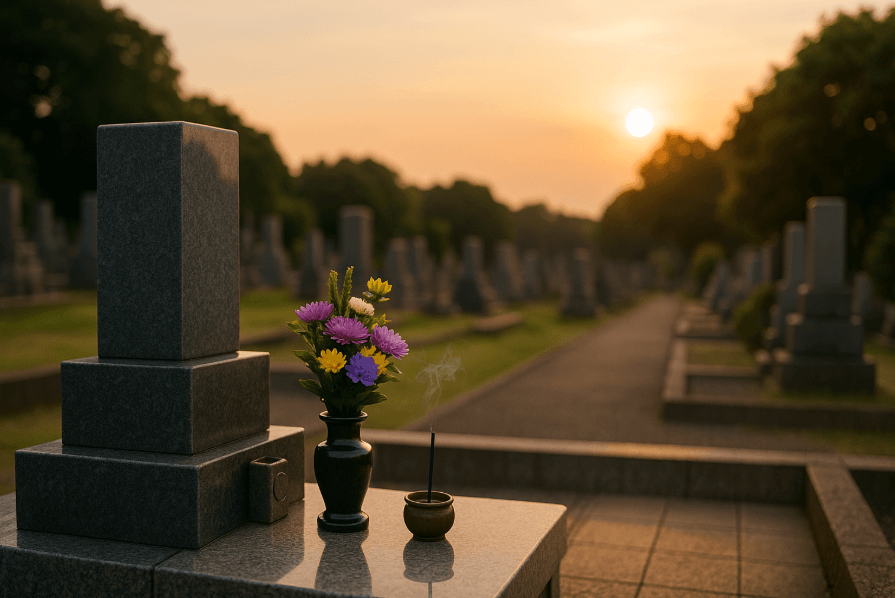

「お彼岸(ひがん)」は、春分と秋分の日を中心とした前後7日間に行う仏教行事です。太陽が真東から昇り、真西に沈むこの時期は、「彼岸(悟りの世界)」と「此岸(この世)」が最も近づく時とされ、先祖の供養に適した期間と考えられてきました。

一方お盆は7月または8月に行われる行事で、先祖の霊が一時的に家に戻ってくるとされる期間です。お彼岸とは異なり「迎える」ことが主な目的となっています。また、命日は故人が亡くなった日を偲ぶ個別の記念日であり、親族が集まり法要を行うなどやや私的な意味合いが強いのが特徴です。以下の表に、お彼岸・お盆・命日との違いをまとめました。

| 行事名 | 時期 | 意味 | 供養の対象 | 儀式の内容 | 優先度(仏教的) |

|---|---|---|---|---|---|

| お彼岸 | 春分・秋分 | 彼岸へ近づく修行・先祖供養 | ご先祖様全般 | 墓参り・仏壇供養 | 高 |

| お盆 | 7月・8月 | ご先祖様を迎える | 家族の霊 | 迎え火・精霊棚 | 中 |

| 命日 | 故人の亡くなった日 | 個人の追善供養 | 故人 | 法要・献花・焼香 | 中〜高 |

このように整理するとそれぞれの行事の意味合いや対象が異なることがわかります。ご自身の訪問や供養が「何のために行うものか」を知ることで、形式にとらわれすぎず気持ちを込めた振る舞いができるようになります。

お彼岸に限らず、身内の死後には想像以上に多くの手続きや気遣いが求められます。慌てず対応するためにも、やるべきことを時系列で把握しておくことが重要です。→【親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧】

うっかりを防ぐ!実家でお彼岸にやってはいけないこと一覧

以下の表にまとめましたので、出発前にチェックしておきましょう。

| NG行動 | 理由 | 注意ポイント |

|---|---|---|

| 勝手にお供えを置く | 家の方の意向を無視してしまう | 必ず一言「こちら、お供えにどうぞ」と声をかける |

| 仏壇の扉を自分で開ける | 喪家の方の役割を奪う行為に | まず案内されるまで待つ |

| 線香を束で供える | 煙が多すぎて迷惑になる | 1~2本を立て、黙って合掌する |

| ろうそくの火を吹き消す | 不浄とされる行為 | 指でつまむか、専用の火消しを使う |

| スマホをいじる | 故人への敬意に欠ける印象に | 電源を切るかマナーモードに |

こうした細かな気配りができることで親族や義実家との関係が円滑になります。葬儀や法事の場面では形式以上に「敬う心」が求められます。わからないことがあれば素直に尋ねることも立派なマナーのひとつです。お彼岸に実家を訪れる際、何気ない行動がマナー違反になることもあります。相手の気持ちを大切にするためにもあらかじめ避けた方がよい行動を知っておくと安心です。

まず仏壇に手を合わせる前に私語やスマートフォンの操作をするのは避けましょう。静かで落ち着いた空間を保つことが故人への礼儀になります。次に香水や強いにおいのする化粧品をつけての訪問も避けた方が無難です。仏前では自然で清らかな香りを大切にするため、強い香りは周囲の方への配慮を欠くことになりかねません。またお供え物を持参した際はいきなり仏壇に置かず、必ず家の方に「よろしければお供えください」と一声かけてから渡すのがマナーです。自己判断で行動してしまうと、せっかくの気持ちが逆効果になる恐れがあります。

このような点に気を付ければ余計な誤解を生むことなく、穏やかにお彼岸の時間を過ごすことができます。特に親族との関係性が希薄になりがちな現代では、些細な行動が印象を左右することも少なくありません。相手を思いやる気持ちを持って、ひとつひとつの所作を丁寧に行うことが大切です。

お彼岸での訪問や手土産のやり取りは、親族間の関係性や立場を意識する場面でもあります。葬儀における席順や家族内での位置づけも知っておくと、丁寧な配慮につながります。➡葬儀の席順と嫁の位置が持つ意味と配慮

間違いない!お彼岸のお供え物・定番と選び方のコツ

「お彼岸に実家へ伺うけれど、何を持っていけばいいのかわからない」と戸惑う方は少なくありません。とくに初めての訪問であればどんな品を選ぶと喜ばれるのか、仏事として失礼がないのかと気になるものです。この章では、実家に持参して間違いのない「お彼岸のお供え物」について、定番品と選び方のポイントを具体的にご紹介します。

お彼岸のお供え物としてよく選ばれるのは「日持ちがして個包装のあるお菓子」「季節の果物」「線香やローソク」などです。いずれも仏壇にお供えしやすく後ほど家族で分けられる点が喜ばれます。派手すぎない包装で、落ち着いた色合いのものを選ぶと、仏事の雰囲気にもなじみやすくなります。

次の表に、お供え物ごとの特徴と選ぶ際の注意点をまとめました。

| 品目 | 定番例 | 選ぶポイント | 提出先(渡す相手) | 優先度 |

|---|---|---|---|---|

| 菓子類 | 落雁・せんべい | 個包装・仏事向け包装が望ましい | 実家の家族 | 高 |

| 果物 | りんご・ぶどう | 熟しすぎていない物を選ぶ | 実家の家族 | 中 |

| 線香・ローソク | 白檀系の香りの線香 | 香りが強すぎないものが無難 | 仏壇(仏様宛) | 中〜高 |

| 珍味・漬物 | 佃煮・昆布 | 日持ちするものにする | 実家の家族 | 低〜中 |

特に気をつけたいのは「生もの」や「要冷蔵品」香りの強すぎるアロマ系の品は避けた方が無難という点です。冷蔵保存が必要なものは仏壇にすぐ供えにくく、また他の品との香りのバッティングを招く可能性があります。お供えは「仏様に供えたのち、家族が分かち合うもの」という考え方が基本です。相手の家族構成や好みにも少し配慮し、品物だけでなく選ぶ気持ちにも心を込めることで訪問全体の印象が良くなります。

ご実家へお彼岸のお供えを持参する際は、葬儀後のご挨拶や手続きの一環として訪問される方も多く見られます。

→ 親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧

迷ったらコレ!失敗しないお彼岸の手土産ランキング

手土産選びは、実家へのお彼岸の訪問において悩みがちなポイントです。相手の好みに合わなかったらどうしよう、仏事としてマナー違反にならないだろうか…そんな不安を感じる方に向けて、この章では「実家向けのお彼岸の手土産」を、失敗しないランキング形式でご紹介します。

訪問する目的が「お彼岸の供養」であることから、派手すぎず、かつ実用的で分けやすい品が高く評価されます。以下に、実家向けにおすすめの手土産をランキング形式でまとめました。

| ランク | 手土産の品 | 喜ばれる理由 | 渡し方のコツ | 提出先 | 優先度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1位 | 和菓子(落雁・どら焼き) | 仏壇に供えやすく、年配の方にも好まれる | 「仏様にどうぞ」と添える | 家族 | 高 |

| 2位 | 季節の果物(りんごなど) | 見た目が美しく縁起も良い | あらかじめ洗っておくと丁寧な印象に | 家族 | 高 |

| 3位 | 上質な線香・ローソク | 実用性があり仏事向けとしても安定感がある | 香りが強すぎないものを選ぶ | 仏壇 | 中 |

| 4位 | 昆布・佃煮などの保存食 | 日持ちし、お返しの手間もかからない | 家族の人数分に配慮する | 家族 | 中 |

| 5位 | カフェインレスの飲み物 | 高齢者に配慮した心遣いとして評価されやすい | 夏なら冷やして渡すと好印象 | 家族 | 低〜中 |

どの品を選んでも、「仏事にふさわしいか」という視点が大切です。キャラクター付きパッケージやビニール袋のまま手渡しするのは避け、必ず紙袋に入れ替えるようにしましょう。また持参の際には「ささやかですが、仏様に」と一言添えると、相手に気持ちが伝わります。最終的には、品物よりも誠意が重視されるのがお彼岸の文化です。

形式にとらわれない供養を望む方の中には、お彼岸の手土産もシンプルにしたいと考える方が増えています。現代の葬送スタイルの変化については、以下のガイドをご参考ください。

→ 葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法

お彼岸 お供え 実家 掛け紙の選び方と具体的対応法

お彼岸にお供え物を持参する際、「掛け紙(のし紙)」の選び方に悩む方は少なくありません。特に実家への訪問であれば、形式的な失礼がないようにしたいと感じるのは自然なことです。ここでは、掛け紙の正しい選び方と具体的な書き方・渡し方までを丁寧に解説します。

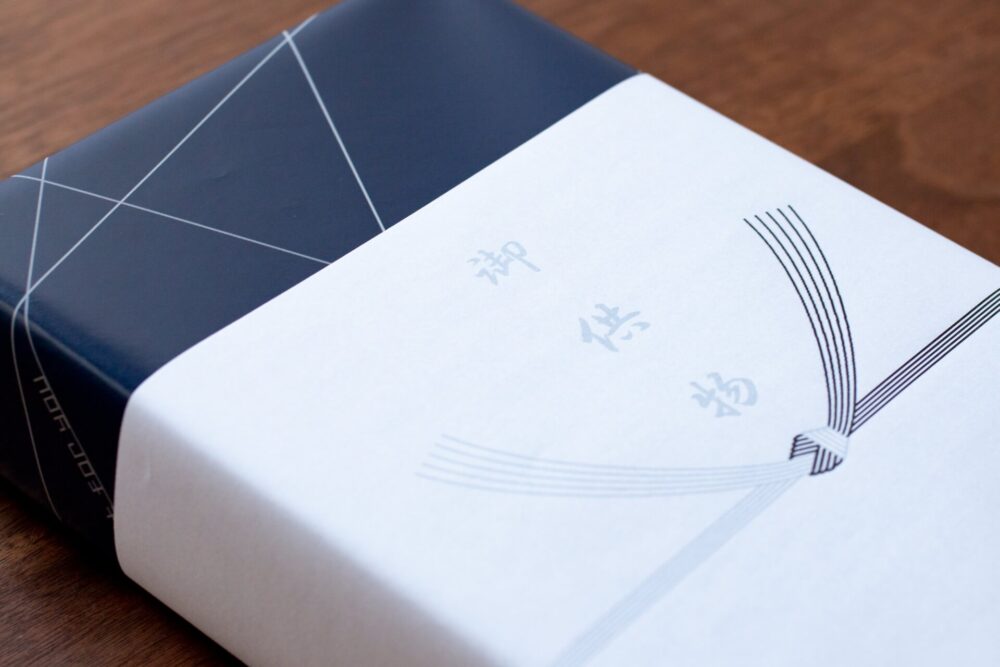

まず仏事で使う掛け紙には「のし(熨斗)」が付かないものを選びます。熨斗は慶事用であり弔事では無地の掛け紙または「蓮の花」のデザインが施されたものが一般的です。迷ったときは、「弔事用 掛け紙(黄白・双銀)」と表示された商品を選べば間違いありません。次に表書きの文字です。お彼岸のお供えの場合は、「御供」または「御供物」と書くのが一般的です。水引は「結び切り(白黒または双銀)」が基本ですが、関西では黄白が使われる地域もあります。地域差があるため実家の習慣に合わせて調整することが望ましいです。

名前の書き方については、個人で持参する場合は「姓のみ」でも「フルネーム」でも構いません。連名にする際は左から目上の順に並べましょう。表書きよりも小さめの文字で書くとバランスが整います。渡すタイミングとしては玄関先で手渡すのではなく、「お仏壇にお供えください」と言葉を添えながら、仏間などに通されてから渡すのが丁寧な対応です。包装の外側に掛け紙を巻く「外のし」が基本ですが配送する場合は「内のし」にすることもあります。

お彼岸のお供えは、故人を偲ぶ意味でも大切です。出棺の際に交わした言葉や想いを思い出す方も多いのではないでしょうか。

→ 【出棺】見送り挨拶で失敗しないためのコツと準備

「のしは必要?」と迷ったときに読むべき、お供え掛け紙の基本ルール

お彼岸のお供えを用意するとき、「のし紙は必要かどうか」「つける場合はどんな種類を選べばいいのか」など迷いがちです。特に実家に伺う際や親族へのお供えとなると、マナー違反になっていないか不安になる方もいるでしょう。この章では、お供え物に添える掛け紙(のし紙)の基本ルールを初心者向けに丁寧に解説します。

本来「のし」は慶事用であり仏事には適さないためです。代わりにのしが付いていない「掛け紙」を使用し、表書きと送り主の名前を記載します。仏事にふさわしいデザインの掛け紙は仏具店や百貨店、スーパーのギフトコーナーでも対応してもらえるので事前に目的を伝えると安心です。

以下の表に、掛け紙の使用可否と用途を整理しました。

| 使用シーン | のしの有無 | 掛け紙の種類 | 提出先 | 優先度 |

|---|---|---|---|---|

| お彼岸のお供えを持参 | ×(不要) | 仏事用掛け紙 | 実家や親戚宅 | 高 |

| 仏壇に直接供える線香等 | ×(不要) | 無地の掛け紙 | 仏壇(仏様) | 中 |

| 誤ってのし付きで購入した場合 | 不適切 | のしを外し再包装 | 上記いずれか | 中 |

葬儀後の日常の中でのしや掛け紙の区別にまで気が回らないことは自然なことです。ですが「故人やご先祖への敬意」「贈る相手の気持ちへの配慮」を込めるためにも、最低限のマナーを知っておくと安心してお供えを手渡せます。

お彼岸の訪問も、一日葬など簡素な供養スタイルを選んだご家庭では特に意味を持ちます。

→ 【一日葬】焼香のみで失礼にならない参列のポイント

掛け紙の表書き方をすっきり整理

お彼岸のお供え物を準備する際に「掛け紙の表書きは何と書けばよいのか」と迷う方は少なくありません。特に実家や義実家へ伺う場合は、マナーを守って気持ちよく供養の時間を過ごしたいと考えるのが自然です。このパートでは仏事にふさわしい掛け紙の表書き方について、初心者の方でも迷わず選べるように整理してご紹介します。

まずお彼岸のお供えには「御供(ごくう)」と書くのが最も一般的です。「御供」はお盆・命日・法要など仏事全般に使える表現であり、どのような宗派や地域でも通用しやすいため安心です。家ごとの細かいしきたりに詳しくなくても「御供」としておけば失礼にあたることはほとんどありません。表書きは縦書きが基本で毛筆や筆ペンを使用するのが正式とされています。ボールペンなどカジュアルな筆記具は避けましょう。贈り主の名前は表書きの下に記載します。個人であればフルネームまたは姓のみでも問題ありません。連名にする場合は右から目上の順に書き、小さめの文字でまとめると美しく見えます。

店頭で掛け紙をお願いする際には「お彼岸のお供え用に、表書きは御供でお願いします」と伝えると仏事にふさわしい体裁で仕上げてくれます。地域や店舗によって対応が異なることもあるため、できれば事前に確認しておくと安心です。掛け紙の表書きは単なる文字ではなく、贈る側の気持ちと敬意を表現する大切な要素です。細かな点に配慮することで相手の心にも伝わる丁寧なご供養のかたちが整います。

お彼岸の場面でも「ひとこと挨拶」を求められることがあります。シンプルで心のこもった言葉選びを確認しておきましょう。

→ 精進落としの挨拶が簡単にできる!汎用例文まとめ

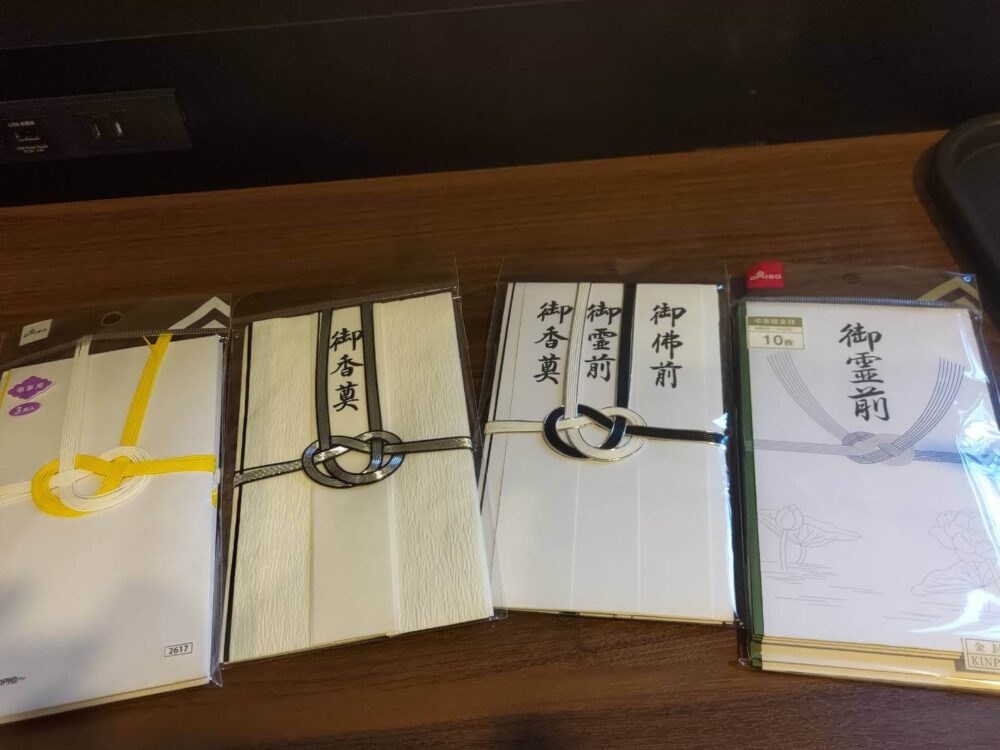

水引は黒白?黄白?のし紙の色・種類を間違えないための選び方

掛け紙には「水引(みずひき)」という飾り紐が印刷されていますが、この色や形にも意味があります。特にお彼岸では水引の選び方を間違えると、相手に不快感を与えてしまう可能性もあるため注意が必要です。この章では仏事にふさわしい水引の選び方を、色・本数・形の観点から整理して解説します。

仏事に使う水引の基本は「黒白」または「双銀(銀白)」の結び切りです。地域によっては「黄白」の水引が使われることもあり、特に関西地方では黄白が標準となっているケースもあります。いずれの場合も「一度きりで終える」意味を持つ結び切りが仏事向けであり、何度でも結び直せる「蝶結び」は慶事専用なので避けましょう。

次の表に、水引の種類と選ぶ基準をまとめました。

| 水引の色 | 使用地域の傾向 | 適した仏事の例 | 結び方 | 優先度 |

|---|---|---|---|---|

| 黒白 | 全国的に一般的 | お彼岸・葬儀・法要 | 結び切り | 高 |

| 双銀(銀白) | 都市部の百貨店などで多い | フォーマルな仏事全般 | 結び切り | 中〜高 |

| 黄白 | 関西・北陸・東海など | 地域密着の仏事(お彼岸含む) | 結び切り | 高 |

選び方に迷ったときは、贈る相手の居住地域に合わせることをおすすめします。包装を依頼する際に「お彼岸のお供えです。水引は○○でお願いします」と伝えると、より丁寧な対応をしてもらえることが多くなります。水引の選び方ひとつで、あなたの気遣いが相手に伝わります。何気ないようでいて、非常に重要な要素のひとつです。

お供えや香典に使う袋も、選び方ひとつで印象が変わります。100円ショップを活用する際の注意点もチェックしておきましょう。

→ 不祝儀袋をダイソーで選んでも失礼にならない知識

スーパーや百貨店で買ったお菓子にのしは必要?包装マナーの正解

最近では、お彼岸のお供え物として、スーパーや百貨店で購入したお菓子を利用する人が増えています。手軽に入手でき、見た目も美しいものが多いため便利ですが、「このまま持って行っていいの?」「のしは必要?」と戸惑う場面もあるでしょう。

基本的に、お彼岸のお供え物には「のし」は付けず、「掛け紙」をつけるのがマナーです。仏事ではお祝いごとに使われる“のし”が不適切とされているため、たとえ商品に「のし付き」の包装が用意されていても、それを選ばないよう注意しましょう。購入時には、「お彼岸のお供え用に」と店員に伝えれば、仏事用の掛け紙(のし無し)を選んでくれる場合が多いです。

包装の方法については、贈答品としては「外のし(包装紙の上から掛け紙)」が主流ですが、控えめにしたいときは「内のし(包装紙の内側に掛け紙)」でも問題ありません。気をつけたいのは、あくまで「仏前にお供えするもの」として失礼にならないかどうかです。パッケージに派手な装飾やキャラクターが描かれている商品などは、避けるのが無難でしょう。また仏事用としての体裁を整えることが、ご先祖やご家族への敬意を形にすることにもつながります。

このようにスーパーや百貨店で購入したお菓子であっても、適切な掛け紙と包装に気を配れば、立派なお彼岸のお供えとして失礼のない形で持参できます。

葬儀を行わず直葬を選んだ場合でも、お彼岸に供養の気持ちを届けるのは大切な心がけです。

→ 直葬でお坊さんを呼ばない際のトラブル回避と納骨方法

実家に行けないときの代案は?

お彼岸に実家へ伺えない事情があるとき、「代わりに何をすればいいのか」と戸惑う方もいらっしゃいます。特に遠方に住んでいる場合や、仕事・家庭の事情で移動が難しいケースでは、お供えを郵送・宅配で届けるのが有効な選択肢です。この章ではお彼岸のお供えを配送する際の手順とマナー上の注意点を整理して解説します。

まず前提として配送によるお供えは失礼にはあたりません。むしろ気持ちを届けたいという意志が伝わる行動として喜ばれることが多いです。選ぶ品物は日持ちのするお菓子や果物、線香・ろうそくなどが一般的で、仏事用の包装と挨拶文を添えると丁寧です。

以下のチェックリスト形式で、配送のステップを整理しました。

| 手順 | 内容 | 提出先 | 優先度 |

|---|---|---|---|

| 商品を選ぶ | 常温保存可能・仏事向けの品物を選ぶ | 実家または親族宅 | 高 |

| 包装を依頼する | 掛け紙は「御供」、水引は黒白か黄白 | 店舗または通販サイト | 高 |

| 配送日時を指定する | お彼岸期間内に届くよう調整 | 同上 | 高 |

| メッセージを添える | 一筆箋やカードで簡単な挨拶を加える | 同上 | 中 |

| 配送伝票の名前を確認 | フルネーム記載で誰からか明確にする | 同上 | 高 |

日程に余裕があれば配送業者の「のし対応」や「ギフト設定」を活用するとスムーズです。また、地域によっては水引の色の習慣が異なるため、先方に配慮した包装を選ぶことも大切です。お彼岸に直接伺えないことを負い目に感じる必要はありません。今できる形で気持ちを届けることが、何よりのご供養になります。

実家で位牌の引き継ぎや持ち帰りをする場合、正しい包み方を理解しておくと安心です。→ 位牌の包み方と持ち運びの注意点を初心者向けに解説

一筆添えるだけで印象アップ!送付時のお供えに添える言葉と文例集

お彼岸にお供え物を配送する際、品物だけを送るよりもひと言でも心のこもったメッセージを添えることで受け取る側の印象は大きく変わります。たとえ短い文でも「気にかけてくれている」という気持ちが伝わり形式以上の温かみを感じてもらえるものです。

一筆箋や小さなメッセージカードに書く内容としては、堅苦しくなりすぎず、供養の気持ちと相手への配慮が伝わるような文章を心がけるのがポイントです。仏事用として定番なのは、「ご先祖さまのご供養に、お使いいただければ幸いです」といった表現です。お彼岸の季節を感じさせる言葉を添えると、さらに印象が良くなります。

以下に文例をいくつかご紹介します。

【文例1】

拝啓 お彼岸の季節となりました。

日頃のご無沙汰をお詫びしつつ、ご先祖さまへのお供えをお送りいたします。

ご家族皆さまのご健勝をお祈り申し上げます。

敬具

【文例2】

朝晩はまだ肌寒い日もございますが、いかがお過ごしでしょうか。

ささやかではございますが、お彼岸のお供えとして送らせていただきました。

ご先祖さまのご供養にお役立ていただければ幸いです。

【文例3】

このたびはお彼岸のお供えとして、心ばかりの品をお届けいたします。

ご無沙汰しておりますが、皆さまのご健康をお祈りしております。

なお、あくまで仏事ですので、華美なカードやカジュアルすぎる表現は避けた方がよいでしょう。また、故人への直接のメッセージというよりも、実家やご遺族への気遣いを軸に書くことで自然で丁寧な印象を与えることができます。このように一筆を添えることで形式を超えた心配りが伝わり、お彼岸のご供養をより温かく印象づけることができます。

お彼岸に会えない場合、お供えとともに一筆添えるお悔やみ状も好印象です。

→ 短いお悔やみ状の例文と注意すべきポイント

義実家・親戚と気まずくならないために|訪問時の一言マナー集

お彼岸に義実家や親戚の家を訪問するとき、どんな言葉をかければ良いのか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。特に気を遣う相手との会話では「これで失礼にならないか」と気がかりになるものです。この章では義実家や親戚を訪ねる際に印象を良くする一言マナーを場面別に整理し、安心して訪問できるようサポートします。

訪問時の基本は、**「ご先祖様を大切に思う気持ち」と「相手への感謝・気遣い」**を伝えることです。丁寧な挨拶はもちろんですが、無理に気の利いた言葉を探すより、誠実な気持ちが伝わる一言が好印象を与えます。

以下に、訪問時の状況ごとに適した一言をまとめた表をご用意しました。

| シーン | 言葉の例文 | 相手 | 手段 | タイミング | 優先度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 到着時の第一声 | 「本日はお招きいただき、ありがとうございます」 | 義父母 | 口頭 | 玄関先 | 高 |

| お供えを渡すとき | 「ささやかですが、お供えをお持ちしました。ご先祖様にお供えください」 | 義母・叔母 | 手渡し | 仏壇に案内された時 | 高 |

| 会話に入るきっかけを作るとき | 「お彼岸には毎年、○○を思い出します」 | 義父・親族 | 会話中 | 食事や団らん時 | 中 |

| 帰り際の挨拶 | 「本日はありがとうございました。どうぞ皆さまお元気でお過ごしください」 | 義実家全体 | 口頭 | 玄関での別れ際 | 高 |

訪問先で気を遣いすぎて疲れてしまう方も多いと思いますが、相手も同じように「気持ちよく過ごしてもらいたい」と考えているものです。相手の気遣いに素直に感謝を伝えることが、何よりも良好な関係を築く第一歩となります。

お彼岸の訪問も略礼服で対応する場合が多いですが、服装に迷ったときの工夫を知っておくと便利です。→ 喪服上下がバラバラのときの見た目を整える方法

Q&A よくある質問

「時間がないときにもこのセクションだけ読めば迷わず動けます」。ここではお彼岸のお供えや訪問マナーに関して読者からよく寄せられる疑問をQ&A形式でまとめました。判断に迷ったときは以下の質問と回答を参考にしてください。

Q. 市販のお菓子を持って行くとき、包装はそのままで良いですか?

A. のし付き商品であっても「お祝い用」の表示は避け、仏事用の掛け紙(御供・黒白または黄白の水引)に変えるのがマナーです。可能であれば店頭で包装を依頼するか、自宅で簡易包装し直すと安心です。

Q. 訪問の際、何時頃が失礼にならないですか?

A. 一般的には午前10時〜午後3時頃が無難とされています。食事時(正午〜13時台)を避けると、相手の準備負担を減らすことができます。事前に訪問時間を伝える配慮も忘れずに行いましょう。

Q. お供えは親族の人数分用意すべきでしょうか?

A. 基本的には一家にひとつで問題ありません。ただし、親戚一同が集まる予定がある場合には、小分けできるお菓子などを選ぶと配慮が伝わります。

Q. お彼岸に直接伺えないときはどうすればいいですか?

A. お供えの品を配送することはまったく失礼にあたりません。仏事用の包装を依頼し、できれば一筆添えて「気持ちだけでも届けたい」という意志を表すと丁寧です。

このように、事前に知っておくだけで判断に迷わずにすむことは多くあります。お彼岸は、形式だけでなく思いやりを大切にする行事です。小さな気遣いが相手との関係を深めるきっかけになることも少なくありません。

お彼岸 お供え 実家 掛け紙のマナーを総整理|訪問・配送時の基本ルール15選

記事のポイントをまとめます。

- 実家を訪問するときは仏壇に手を合わせるのが基本マナー

- 服装は地味な平服が適しており過度な露出や派手な柄は避ける

- お供え物は日持ちする個包装のお菓子や果物が無難

- 仏壇に直接置かず「お供えください」と声をかけて渡す

- 訪問前の私語やスマートフォンの操作は控えるのが礼儀

- 香水や強い香りの化粧品は仏前にふさわしくない

- お供え物にはのしではなく仏事用の掛け紙を使用する

- 表書きは「御供」か「お彼岸」が一般的で迷ったら「御供」が安心

- 掛け紙の水引は地域により黒白・双銀・黄白を使い分ける

- 名前の書き方は個人ならフルネームまたは姓のみで構わない

- 配送で届ける場合は仏事用包装と挨拶文を添えると丁寧

- 配送時の伝票には贈り主の名前を明記しておく

- 一筆箋に季節感やご供養の気持ちを添えると印象が良くなる

- 手土産は仏壇に供えやすく家族で分けやすいものを選ぶ

- 仏事に不慣れでも気持ちが伝わればマナー違反にはならない