盆提灯を飾らないと決めたら読むべき供養の工夫まとめ

お盆が近づくと盆提灯を用意するかどうかで悩む方は少なくありません。「盆提灯を飾らないのは非常識なのか?」と検索してこの記事にたどり着いたあなたも、そんな疑問や不安を抱えているのではないでしょうか。

本記事ではそもそも盆提灯とは?という基本から、初盆(新盆)とはなんですか?という初心者向けの疑問、さらには初盆では「白紋天」の提灯を使う理由なども丁寧に解説していきます。

近年では、住宅事情や家族構成の変化により、盆提灯を飾らない選択と代替方法が広まりつつあります。浄土真宗ではお盆飾りをしないってホント?という宗派ごとの考え方にも触れ、あなたの家庭に合った判断ができるようサポートします。

この記事を読めば、自分に合ったお盆の迎え方がきっと見つかるはずです。形式にとらわれず、心を込めた供養のヒントをぜひ手にしてください。

盆提灯を飾らないのは非常識なのか?

結論として盆提灯を飾らなくても非常識とされることはほとんどありません。宗派や地域の風習を理解し、自分に合った形で供養することが大切です。

提灯を飾るかどうかはそれぞれの家庭や宗教的背景によって異なります。例えば浄土真宗では「仏は常に共にある」とする教義のため盆提灯を用いないのが一般的です。また、最近では住宅事情や家族構成の変化により、省略される家庭も増えています。都市部ではマンション住まいが多く、玄関や仏間に大きな提灯を吊るすのが難しいケースもあります。そのため、ミニ提灯やLEDタイプなど省スペースで飾れる提灯が選ばれることも。飾らない場合でも家族での読経や献花などで供養の気持ちを表せば問題ありません。

提灯を飾らない選択は家庭の事情や宗派の教えによるものであり、決して失礼には当たりません。大切なのは故人やご先祖を思う気持ちと心を込めて供養する姿勢です。

盆提灯とは?

ここではあらためて盆提灯の起源・歴史・役割について解説します。お盆における意味を理解し、なぜお盆という時期に特別な飾りつけをするのかを知ることができます。

盆提灯とはお盆の時期に故人やご先祖様の霊を迎え、供養するための灯りであり帰り道の目印でもあります。昔から「お盆には先祖の霊がこの世に戻ってくる」と考えられており、提灯の明かりはその道しるべとされてきました。とくに初盆(故人が亡くなって初めて迎えるお盆)では、「白提灯(白紋天)」を使用して故人の魂を丁重に迎える風習があります。

現代でも地域によっては玄関先に提灯を吊るしたり、仏壇の前に一対の行灯(あんどん)を飾ったりします。提灯には家紋や故人が好んだ植物の柄があしらわれていることが多く、見た目にも故人への思いを反映する役割を果たしています。

盆提灯は単なる装飾ではなく、故人と家族をつなぐ「光の架け橋」です。その意味を知ることでより心のこもった供養ができるでしょう。

現代では従来のしきたりに縛られず、自分らしい供養の形を選ぶ方も増えています。たとえば「葬式をしない」という選択肢も、十分に意味のある供養として受け入れられつつあります。

➡葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法

初盆(新盆)とはなんですか?

ここでは「初盆(新盆)」の意味、通常のお盆との違い、供養の意味合いについて解説します。お盆に不慣れな方でも意味を理解できるように説明しています。

初盆(新盆)とは、故人が亡くなってから初めて迎えるお盆のことです。特に丁寧な供養を行う大切な節目となります。人が亡くなると四十九日(忌明け)をもって仏様としてまつられますが、初めて迎えるお盆は「新しい仏様」を迎える特別な期間とされ、手厚い準備と供養が行われます。家族や親族の気持ちを形にする機会でもあるのです。

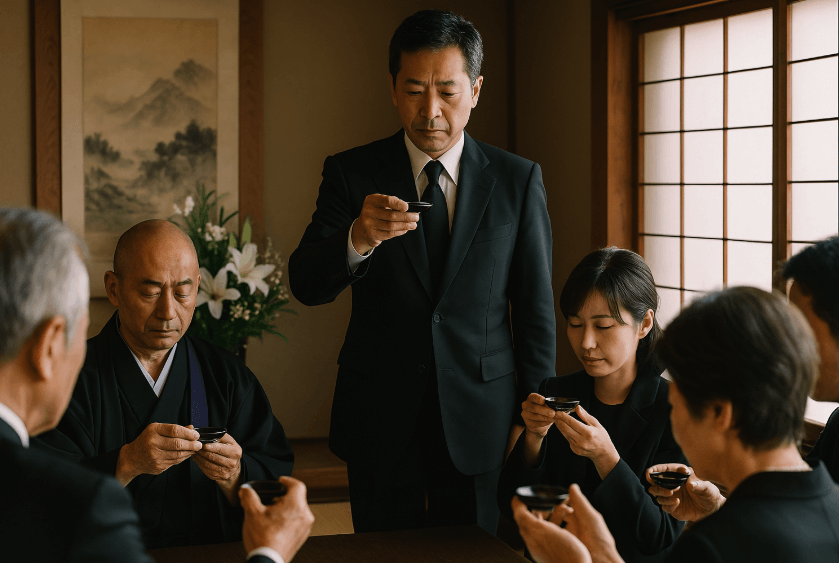

たとえば、初盆には親戚一同が集まり、読経やお供え、白い提灯の飾り付けなどを通して故人の魂を丁寧に迎えます。また、お寺の僧侶に読経をお願いしたり、精進料理をふるまうこともあります。

初盆は、故人への思いを深く伝える仏教行事のひとつです。「何をしたらいいのかわからない」と不安な方も、まずは日取りと基本の流れを知ることから始めましょう。

近年は、生活スタイルの多様化や宗教観の変化から、「初盆をしないという選択は可能か?」とインターネットで情報を集める方が増えています。

➡初盆 法要をしない人が増加中?代替案と注意点も紹介

初盆では「白紋天」の提灯を使う

以下は「白紋天(しろもんてん)」という特別な盆提灯の意味や、初盆で用いられる理由について解説します。提灯の色や形に迷っている方に最適です。

初盆で使用される白紋天とは、白い布に家紋を入れた提灯のことで、故人が初めてこの世に戻る道しるべとして飾られます。白色は「清浄」「追悼」「故人の魂を清める」といった意味を持つため、初盆ではカラフルな提灯ではなくあえて無地に近い白提灯が用いられます。特に家紋入りのものは「この家に戻ってきてください」という明確な目印としての役割を果たします。

たとえば、玄関先や仏壇の前に一対の白提灯を吊るし、故人の魂が迷わず帰ってこられるよう灯りをともします。浄土宗や真言宗などではこの白提灯を親族や近しい人から贈る風習もあります。白紋天は初盆における重要なアイテムの一つです。迷わず帰ってこられるようにと、思いを込めて飾りましょう。

盆提灯を飾らない選択と代替方法

この項では「盆提灯を飾らない」選択肢が非常識なのかどうか、また代わりにどのような供養方法があるかについてご紹介します。お盆の形式にとらわれず、無理なく故人を想いたいと考える方に適しています。

現在、盆提灯を飾らない家庭が増えつつあります。理由はさまざまで、住宅事情や保管スペースの問題、宗派の教義に基づく判断などがあります。特に都市部では、集合住宅や狭小住宅では「火を用いた提灯」の設置が難しく実用性が問われる場面も少なくありません。

とはいえ、提灯を飾らないことは決して故人への不敬ではありません。お盆の本質は「先祖を偲び、感謝の心を表すこと」にあります。その方法は形式にとらわれるものではなく、心のあり方が最も大切です。

「火を用いた提灯」の代替方法としては、以下のような選択肢があります。

- 仏壇にローソクやLEDの明かりを灯す

- お盆のお供え(果物・故人の好物など)を充実させる

- 迎え火・送り火を小規模に行う(住宅事情に応じて)

- ミニサイズのモダン盆提灯を使う

こうした代替手段でも、しっかりと供養の気持ちは伝わります。

今の時代に合った供養の形を選ぶことで、無理なくお盆を迎えることが可能です。「形式よりも想いを大切にしたい」と考える方にとって、提灯を飾らない選択はごく自然なものといえるでしょう。

供養の形式に迷った際は、葬儀の全体像を知っておくと判断しやすくなります。伝統的な流れを知ることで、あえて選ばない供養にも納得感が生まれます。

➡お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド

浄土真宗ではお盆飾りをしないってホント?

この章では、浄土真宗におけるお盆の考え方と、盆提灯などの飾りが必要とされない理由について解説します。宗派による違いを正しく理解したい方に役立つ内容になっております。

浄土真宗ではお盆に特別な飾りや儀式を行わないことが一般的です。これは「阿弥陀仏の教え」に基づくもので、亡くなった方は極楽浄土で仏として成仏しており常に私たちと共にいるとされているためです。

そのため、他の宗派で行われるような「魂を迎える」「一時的に帰ってくる」という考え方が浄土真宗の教義とは異なります。この違いから、提灯や迎え火・送り火などの風習は本来行わないのが自然な姿です。ただし、これは「飾ってはいけない」という意味ではありません。実際には地域の風習や家族間の配慮、親戚との関係を重視してあえて提灯を飾る家庭も少なくありません。大切なのは「教えに沿うか」よりも、「故人や先祖を想う気持ちがあるかどうか」です。

浄土真宗におけるお盆の本質は日々の暮らしの中で仏法に触れ、感謝の心を忘れずに過ごすこと。派手な飾り付けや行事に頼らなくても心の中で故人を偲ぶ時間を持てば、それが立派な供養になるとされています。

参照:全日本仏教会:各宗派への質問・相談・法話の窓口

盆提灯って毎年、全部飾らないとダメなのでしょうか?

このパートでは「盆提灯を毎年すべて飾る必要があるのか?」という疑問に答えます。実用的な視点と供養の意味を両立させたい方におすすめの内容です。

結論から言えば、毎年すべての盆提灯を飾る必要はありません。近年では「省スペース」「簡素化」「心のこもった供養」が重視される傾向にあり、飾り方も柔軟に見直されています。

昔は親族から多くの提灯が贈られ、仏間をにぎやかに飾るのが通例でした。しかし今では、住宅事情の変化や仏壇のコンパクト化により、全てを並べるのが難しいケースも増えています。また、保管や管理の手間や劣化による買い替えといった問題も現代人の負担になります。そこでおすすめなのが必要最低限の提灯のみを選んで飾る方法。初盆には白提灯を1つだけ使用し、翌年以降はモダンタイプやLED型など扱いやすいものに替える家庭も増加傾向です。また、飾る際の優先順位としては「新しく頂いたもの」「状態の良いもの」「故人の好みに合った柄」の傾向が強くなっていますになります。無理に全てを飾らずとも、気持ちのこもった供養ができれば十分です。

提灯をどう扱うかは、時代や家庭の状況に応じて選べばよいもの。「正解」はひとつではありません。大切なのは形式よりもご先祖様への感謝と敬意の心です。

玄関に盆提灯を吊るす意味は?

このテーマではなぜ盆提灯を玄関に吊るすのか、その歴史的背景や意味、そして現代における役割について解説します。提灯の飾り方に迷っている方にぴったりの内容です。

お盆の時期になると多くの家庭で玄関先に盆提灯を吊るしている光景を目にします。この習慣には、亡くなった方の魂が迷わず帰って来られるようにするという大切な意味が込められています。言い換えれば、玄関の提灯は「道しるべ」なのです。昔から伝わる風習として、迎え火や送り火と同様、灯りはご先祖様の霊を導くために重要とされてきました。暗闇の中を帰ってくる魂にとって、提灯の灯りは安心と導きの象徴。特に玄関は家の正面であり、提灯を吊るすことで「ここがあなたの家ですよ」と伝える目印になります。

また、家紋入りの提灯を使うことでどの家のものかが明確になり、ご先祖様も迷うことなく帰って来られると考えられています。このような風習は地域によって多少異なるものの、仏教的な考え方や故人を想う気持ちが根底にある点では共通しています。

現代ではLEDライトやモダンなデザインの提灯が登場しており、玄関でも安全に飾れる工夫が増えています。集合住宅などでも玄関の内側に飾るという方法を取る家庭も増加中です。また、玄関前に提灯を灯すことに躊躇している方はベランダに吊るしている方もいらっしゃいます。提灯を玄関に吊るすことは単なる伝統ではなく「あなたを心からお迎えします」という温かなメッセージでもあります。無理のない範囲で実践してみてはいかがでしょうか。

盆提灯の種類

ここからは盆提灯の代表的な種類と特徴について解説します。どの提灯を選べばよいか迷っている方に、目的別の選び方が理解できる内容です。

盆提灯には多様な種類がありそれぞれに特徴と役割があります。仏壇の大きさや住宅事情、デザインの好みによって選ぶポイントが変わります。

以下の通り、各提灯タイプの特徴を分かりやすく表にまとめました:

| 提灯の種類 | 特徴・形状 | 使用場所・設置方法 | 向いている環境・相性 | 備考・用途 |

|---|---|---|---|---|

| 行灯(あんどん)型 | 木枠+和紙の伝統的スタイル。床置き型 | 床に置く | 和室などの和風空間に最適 | 風情があり昔ながらの定番提灯 |

| 吊り提灯 | 天井や壁に吊るす省スペースタイプ | 吊り下げて設置 | 現代の住宅、コンパクトな仏壇にも合う | スペースを取らず実用的 |

| モダン提灯 | LED使用、火を使わず安全。デザインも多彩(シンプル・花柄・家紋入りなど) | 卓上・床置き・吊り型など様々 | 洋室や現代風のインテリアに調和 | 新しいスタイルで人気が上昇中 |

| 白紋天 | 白一色の特別な提灯 | 吊り下げまたは仏壇前などに設置 | 初盆(新盆)の供養、清らかな魂を象徴 | 故人が初めて迎えるお盆に使用する |

これらの提灯は1つでも供養の気持ちがこもりますが、伝統的には2つ1組で飾るのが一般的。スペースやご家庭の事情を考慮しながら、最適な組み合わせを選びましょう。提灯の種類を正しく理解することで、形式だけでなく心のこもった準備ができるようになります。選ぶ際は、故人への想いを形にする手段として考えると良いでしょう。

盆提灯の用意のしかた、選び方

初めて盆提灯を用意する方に向けて、「何をどのように準備すればいいか」「どんな種類を選べばよいか」を具体的に解説します。形式ばらず、安心して準備を進めたい方におすすめです。

盆提灯は、お盆の時期に故人やご先祖様をお迎えするための大切な灯りです。しかし「何を基準に選べばよいのか分からない」という声も多く、準備に不安を抱える方が少なくありません。提灯の種類や飾る場所、予算感など、基本を押さえるだけで安心して進められます。

| ステップ / 項目 | 内容・ポイント |

|---|---|

| ① 初盆かどうかの確認 | 初盆(新盆)であれば「白提灯(白紋天)」を使用。故人が初めて帰ってくるお盆のみに使う特別な提灯。 |

| ② 設置場所の確保 | 仏壇の位置や部屋の広さに応じて、設置場所を検討。吊るす/置くなど形状により必要スペースも変わる。 |

| ③ デザイン・サイズの選定 | 提灯の種類や大きさを決定。住環境やインテリアに合わせて選ぶ。 |

| 選び方の視点 | 選択肢・推奨事項 |

|---|---|

| 提灯の種類 | ・行灯型(床置き・和風に合う) ・吊り下げ型(省スペース) ・モダン型(LEDで安全・洋室対応) |

| サイズの目安 | ・仏間のある伝統的な住宅:13号 ・マンション・省スペース住宅:12号 |

| 安全性を重視する場合 | ・LEDタイプが◎。火を使わないため、小さなお子様やペットのいる家庭でも安心 |

初めてで不安な方も、「形式より気持ちが大切」と理解すれば、迷いなく選べるようになります。ご先祖様に向き合う気持ちを大切に、無理のない範囲で準備を進めていきましょう。

家紋や秋の植物柄、故人の好みに合わせた選び方

ここでは盆提灯の「デザイン面」に注目し、家紋・季節柄・故人の好みに合わせた選び方を解説します。提灯にこめる“想い”を形にしたい方にぴったりです。

提灯の絵柄や文様には、単なる装飾以上の意味が込められています。伝統的なものとしては「家紋入り」や「秋草(桔梗・萩・ススキなど)の絵柄」があります。これらは故人の家系や、四季折々の自然に親しんだ日本人の美意識を表しています。

家紋入り提灯は特に先祖代々を重んじる家庭において重要視されます。仏前に飾ることで「誰の家に戻るべきか」が明確になり、ご先祖様も安心して戻って来られるという信仰があります。家紋が分からない場合は白無地や柄なしのものを選んでも問題ありません。一方、秋の植物をあしらった提灯は、季節感と自然への敬意を表現しています。萩や桔梗といった控えめで品のある花々は、故人の穏やかな人柄を象徴するような存在でもあります。

最近では、モダンデザインの提灯も増えており、故人の趣味や好きだった色を取り入れた提灯を選ぶ方も。例えば「音楽好きな父にピアノ柄」「花が好きだった母に花柄」というように、個性や想いを重視した選択が可能です。

大切なのは、デザインを通じて「あなたのことを覚えています」と伝えること。形式に縛られず、気持ちを形にできる提灯を選びましょう。

供養のあり方は多様ですが、亡くなった方の意志を尊重しながら、家族ができることを考えるのが基本です。献体という選択もそのひとつです。

➡【献体】遺族の気持ちに寄り添う供養と家族の心構え

盆提灯はどこで買えるの?

「盆提灯はどこで購入すればよいのか?」という疑問に対して、購入先の選択肢やそれぞれの特徴を解説します。初めての準備でも迷わずスムーズに買いたい方に役立つ情報です。

盆提灯は、全国の仏具店やデパートの特設コーナー、ホームセンター、インターネット通販など、さまざまな場所で購入可能です。購入先を選ぶ際は、用途や予算、手に取って見たいかどうかなどのニーズに応じて選ぶのがポイントです。

| 購入場所 | 主な特徴 | 向いている人・シーン |

|---|---|---|

| 仏具店 | ・専門スタッフに相談できる ・宗派マナーや家紋の入れ方もアドバイス可 ・仏壇とのサイズ確認も可能 | ・初盆の準備に不安がある方 ・家紋や宗派に配慮したい方 ・安心して選びたい方 |

| ホームセンター/デパート | ・価格が手頃 ・お盆前に特設コーナーが設置されることも多い ・実物を見て選べる | ・予算を抑えたい方 ・気軽に購入したい方 ・近所で済ませたい方 |

| オンライン通販 | ・24時間いつでも注文可能 ・家紋入れ・名入れも対応可 ・配送もしてくれる ・レビューで比較可能 | ・忙しい方・遠方に住んでいる方 ・贈り物として送りたい場合 ・実店舗に行けない方 |

用途やニーズに応じて、購入場所を選ぶと失敗しにくくなります。必要があれば「選び方のチェックリスト」や「店舗別おすすめサービス」もご提供可能です。

自分に合った購入先を選べば、迷うことなく提灯の準備ができます。焦らず、早めの行動を心がけましょう。購入は6月~7月に入ってからがピークになりますので、希望の商品が売り切れる前に準備しておくのが安心です。

よくある質問Q&A

この章では、初めてお盆や盆提灯を準備する方に向けて、よく寄せられる疑問にわかりやすく答えます。時間がない方でもこのセクションを読むだけで、基本的な対応方法が把握できます。

初めてお盆の準備をされる方の多くは「何が必要なのか」「正しい方法なのか」と不安を感じています。特に形式に縛られる仏事では、ちょっとした判断ミスが気がかりになるもの。以下のQ&Aを活用して、必要な準備を安心して進めましょう。

Q1. 盆提灯は飾らないといけませんか?

→必須ではありません。現在は住宅事情や宗派の違いなどから、飾らない選択も一般化しています。ただし「故人を迎える目印」としての意味合いがあるため、可能であれば飾る方が丁寧とされます。

Q2. 提灯の数は決まっているの?

→一般的には一対(二つ)を仏壇の左右に飾ります。ただ、スペースの都合で一つだけでも問題ありません。大切なのは形式よりも心を込めた供養の気持ちです。

Q3. 初盆には何を準備するべき?

→「白提灯(白紋天)」が基本です。これは故人の魂を初めて迎えるための目印として重要視されます。そのほか、盆棚(精霊棚)、供物、位牌、線香なども用意しましょう。

Q4. 浄土真宗の家庭でも盆提灯を飾るの?

→浄土真宗では「すでに浄土に往生している」との考えから、盆提灯を飾らないことが多いです。あえて用意する場合も、飾り方や飾る目的が異なることがあります。

Q5. 提灯の処分はどうする?

→本来はお寺でお焚き上げして供養しますが、難しい場合は塩で清めて各地域の条例に従い不燃ごみとして出す方法もあります。感謝の気持ちを持って手放しましょう。

でお焚き上げして供養しますが、難しい場合は塩で清めて各地域の条例に従い不燃ごみとして出す方法もあります。感謝の気持ちを持って手放しましょう。

仏事に正解はひとつではありません。地域や宗派、家庭の方針によって柔軟に対応してよいものです。「よく分からないから不安」という声はとても自然なもの。まずは基本を知り、気持ちを大切に供養を行えば十分立派なご供養になります。

ご不明な点があれば、地元の寺院や仏具店に気軽に相談してみることをおすすめします。

【おすすめ盆提灯ランキング】

このテーマでは最近人気のある盆提灯をタイプ別に紹介します。購入を検討中の方にとって、デザイン・サイズ・機能性を比較しながら選ぶ際の参考になる内容です。

■吊り提灯おすすめ

「初盆を迎えるけれど、火を使う提灯は安全面で不安…」「玄関に飾るスペースが限られている」「伝統も大事にしつつ、手軽に準備したい」—そんな悩みに応える選択肢として、本ページで紹介する白紋天のLED提灯は、安心・シンプル・安全な解決策になります。

■「仏壇屋 滝田商店 新盆用白提灯」商品情報まとめ表

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 用途 | 初盆(新盆)に玄関や仏壇前に吊るす白紋天タイプの吊り提灯 |

| 特徴 | 家紋模様入り白布、火を使わないLED電池灯(コードレス)、岐阜提灯の伝統工芸品 |

| 使用者の感想 | 「灯りが優しい」「LEDろうそくがチャーミング」など温かみのある光に癒されたとのレビュー多数 |

| メリット | ・火を使わず安全(約50時間点灯) ・伝統的な白紋天スタイルで格式あり ・コードレスで設置自由度が高い |

| デメリット | ・高さ40cmで場所を取る可能性あり ・単4形電池2本の交換が必要 |

| 他商品との比較(強み) | ミニ提灯よりも格式高く存在感がある 点灯時間が長く、白紋天の伝統表現に優れる |

| 使い方・活用シーン | ・初盆に玄関や仏壇の左右に吊るす定番スタイル ・集合住宅では玄関内に吊り、火を使わず安全な目印に ・火が使えない家庭にも適応 |

| 購入先と信頼性 | Amazon・ヤマダモールなどで購入可能 公式提携ショップで配送・梱包も信頼あり |

| 注意点・配慮すべき点 | ・LEDでも小さな子どもの誤接触に注意 ・設置場所の高さや幅の確認を事前に行う ・梱包状態のチェックも推奨 |

気になる方は以下から詳細と購入ページをご覧ください

初めての方向けセットタイプ

初盆(初めてのお盆)を迎える方にとって、「何をどう準備すればいいのか分からない」「提灯や飾りが仏壇や部屋に合うか不安」「できるだけスマートに、でも丁寧に故人を迎えたい」という悩みは少なくありません。特にスペースが限られた住宅やマンション住まいの方にとって、大きな盆提灯は扱いにくいもの。そんな中で、新盆用に必要なものがコンパクトに揃ったセットがあれば、安心して準備ができるはずです。

| カテゴリ | 内容 |

|---|---|

| 用途・特徴 | 白提灯+霊前灯+真菰マットの3点セット。岐阜提灯製で伝統的ながらコンパクト。電池式LED霊前灯で火災の心配なし、省スペース設計。 |

| 実際のレビュー・感想 | 初めてでも迷わず準備可能、コンパクトで上品、スタンド付き提灯が便利、家族にも好評。 |

| メリット | 必要な物が揃っていて迷わない、省スペース設計、安全で清潔、上品な外観。 |

| デメリット | プラスチック部品がやや安っぽく見える、広いスペースでは物足りない可能性。 |

| 他商品との比較での強み | 他商品は高価格&大きめ。こちらは7,950円でリーズナブル&必要最小限で十分。 |

| 活用シーン・使い方 | マンションやリビング、仏壇横、窓際などに設置可能。初盆だけでなく通常のお盆にも対応。真菰マットで丁寧なおもてなし。 |

| 対象 | 初盆を迎える方、小さな仏壇や部屋の方 |

| 特長 | 白提灯・霊前灯・真菰セットが揃う、コンパクト、安全、価格が手頃 |

| 向いている方 | 初めて準備する方/場所が限られる方/シンプルに済ませたい方 |

| 注意点 | 高級感より実用性重視/プラスチック部品の質感が気になる方には不向き |

回転行灯 一対セット(2個)

お盆や初盆の時期、大切な故人を迎えるにあたり、「品格があり、格式を大切にしたい」「簡素すぎず、しっかりとした提灯を飾りたい」とお考えの方も多いのではないでしょうか。特に親族が集う場では、見た目の印象や空間の雰囲気にも気を配りたいものです。

そんな想いに応えるのが、左右対で飾る本格的な盆提灯で、花模様が幻想的に回転し空間全体に静かな厳かさを演出します。プラスチック製ながら和紙張りの火袋が上品で、高さ約79cmの堂々とした佇まい。信頼の日本製、桐箱収納付きという細やかな配慮も嬉しいポイントです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 商品名 | 仏壇屋 滝田商店 盆提灯 回転行灯 岩倉 2302-2 一対セット |

| サイズ | 高さ79cm × 火袋径32cm |

| セット内容 | 置き提灯(2個セット)/回転筒付き/専用電球付き/桐箱収納/証明書付き |

| 特徴 | ・伝統の回転行灯式 ・和紙張りの上品な火袋 ・プラスチック製ながら重厚感あり ・組み立て式/日本製 ・コード式電源(電池式ではありません) |

| 実際のレビュー・感想 | 「幻想的な花模様が好評」「品があり故人にも失礼がない」「桐箱収納が丁寧」など、高級感・安定性・日本製への満足度が高い |

| おすすめの方 | 初盆・新盆を丁寧に迎えたい方/格式を大切にする方/長く使える品質を求める方 |

| 向いていない方 | 設置スペースが限られる方/電池式を希望する方/簡易な飾りで済ませたい方 |

| 販売店 | Amazon(滝田商店公式)/楽天市場/Yahoo!ショッピング |

| メリット | 一対で豪華/幻想的な演出/上品な和紙火袋/日本製の安心感/桐箱収納付き |

| デメリット | 大きく設置スペースが必要/組み立てにやや手間/電源の位置に制約がある |

| 他商品との比較 | ミニサイズやLED式と比べて、格式・存在感・空気感に優れる本格仕様 |

| 活用シーン・使い方 | 本格的な仏壇横に/初盆・新盆の供養に/毎年のお盆飾りとして長年使用可能 |

ランキングは人気・安全性・価格・使い勝手を総合して選定しました。デザインだけでなく、宗派や設置場所との相性も踏まえて選ぶと失敗がありません。商品によっては家紋の有無、組み立ての手間なども違うので購入前に詳細確認を忘れずに。

盆提灯を飾らない選択は非常識なのか?―現代のお盆事情と供養の多様化

記事のポイントをまとめます。

- 盆提灯を飾らないことは非常識とはされていない

- 宗派や地域によって提灯を飾らない習慣もある

- 浄土真宗では提灯を用いないことが一般的

- 住宅事情から飾るのが難しい家庭も増えている

- 都市部ではスペースを理由に簡素化が進んでいる

- 提灯を飾らずとも供養の気持ちがあれば問題ない

- ローソクやLEDの灯りで代用する家庭も多い

- お供えや読経で心を込めた供養ができる

- 提灯の代わりにミニサイズの灯りを用いる例もある

- 家族構成や生活スタイルに合わせた供養が浸透している

- 提灯を飾らない選択は時代と共に自然なものとなっている

- 白提灯は初盆に限定される特別な提灯である

- 提灯を全て飾る必要はなく、一部のみでも十分

- 故人を想う気持ちが供養において最も重視される

- 無理なく実践できる供養方法を選ぶことが大切