弔電と香典を一緒に送る方法と失敗しない手配ガイド

弔電と香典を一緒に送る方法を調べている方に向けて、この記事では基本マナーから実践的な手順までわかりやすく解説します。弔電と香典は基本的に一緒に送っても問題ありませんが、それぞれ適切な手段で別送するのがマナーとされています。

香典の金額相場は故人との関係性に応じて決めるのが一般的です。弔電は通夜または葬儀に間に合うよう手配することが望まれます。最近では便利な手配サービスもありますが、基本マナーを守ることが最も重要です。

弔電と香典を一緒に送る方法と基本マナー

- 弔電と香典は基本的に一緒に送っても問題ない

- それぞれ適切な手段で別送するのがマナー

- 弔電のみ送るのも失礼にはあたらない

- 香典のみ送る場合は添え状を添えると丁寧

- 香典は現金書留で安全に郵送する

- 香典袋は宗教に応じたものを正しく選ぶ

- 弔電と香典を無理に同封してはいけない

- 香典郵送時は挨拶状を添えるとより好印象

- 現金書留封筒は郵便局窓口で必ず購入する

- 香典の金額相場は関係性に応じて決める

- 弔電は通夜または葬儀に間に合うよう手配する

- 遠方で参列できない場合は弔電と香典の両方を送る

- 香典を送った後は簡単なお礼フォローを行う

- 会社関係には状況に応じて弔電のみ送ることもある

- 便利な手配サービスを活用しても基本マナーは守る

弔電と香典を同時に送ることはマナー違反にならない?

弔電と香典は、基本的に一緒に手配してもマナー違反にはあたりません。理由として現代ではやむを得ず葬儀に参列できない事情が増えており、両方を送ることで誠意を伝える手段とされているからです。例えば、遠方に住んでいる場合や体調不良で移動が難しいとき、弔電と香典の両方を準備する対応は一般的になっています。このため、方法さえ正しければ、一緒に送ること自体は失礼にあたらないと考えてよいでしょう。

さらに、気をつけたいポイントは「相手に負担をかけないこと」です。弔電だけを送った場合は心遣いが伝わりますが、香典まで送った場合、受け取った側が「香典返し」を準備する手間が発生します。特に取引先やビジネス関係の場合は、必要以上に負担をかけないよう香典の有無を慎重に判断することが求められます。

このように、弔電と香典を同時に手配する行為そのものは問題ありませんが、方法と配慮を間違えないことが何より重要です。

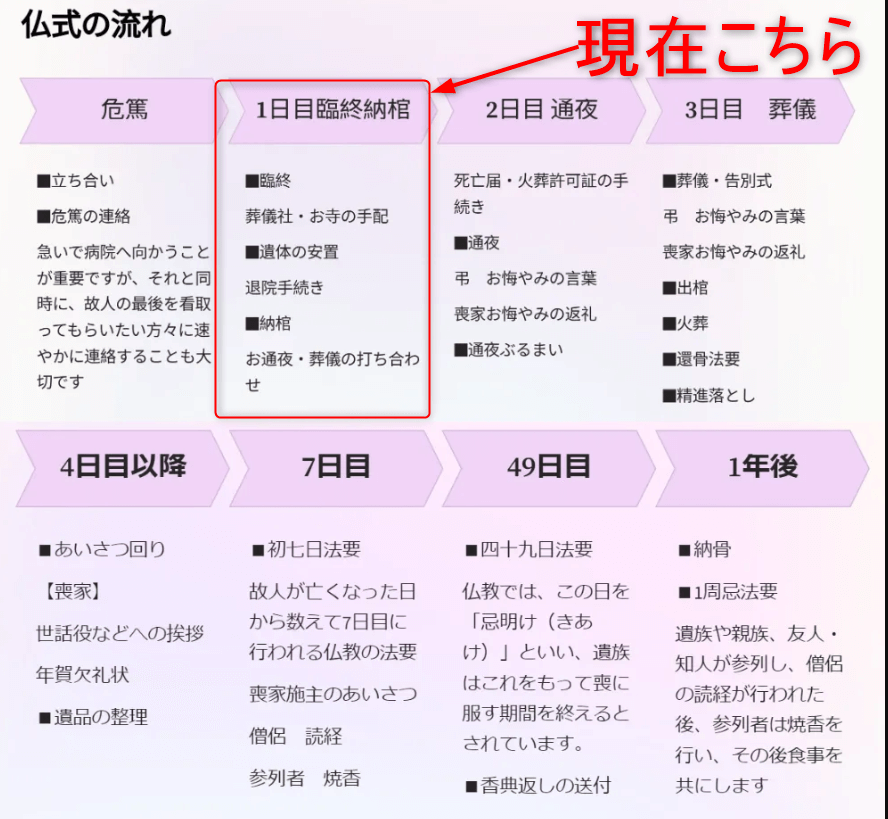

弔電や香典を送る準備も大切ですが、実際の葬儀当日にはさまざまな段取りが控えています。特に喪家(遺族代表)には重要な役割が多くありますので、葬儀全体の流れを事前に押さえておくと安心です。 ➡ お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド

弔電のみ・香典のみの場合との違いとは?

▼一覧表

| 項目 | 弔電のみ | 香典のみ | 弔電+香典 |

|---|---|---|---|

| 相手 | 会社、取引先、遠方の知人 | 親族、親しい友人 | 親族、非常に親しい関係者 |

| 手段 | 電報サービス(NTT等) | 現金書留(郵便局) | 電報+現金書留(別送) |

| タイミング | 通夜・葬儀の当日午前まで | 葬儀後1週間以内、または忌明け後 | 弔電:葬儀当日、香典:1週間以内 |

| メリット | 心遣いが伝わる、負担が少ない | 実質的な支援ができる | 精神・経済両面で誠意が伝わる |

| 注意点 | 過度に簡素にならないよう注意 | 金額の相場を間違えないよう注意 | タイミングと負担配慮が必須 |

弔電と香典はそれぞれ適切な手段で別送することが基本マナーです。理由は弔電は電報サービスによって式場へ届けるものであり、香典は現金を扱うため現金書留で別途管理されるべきだからです。たとえば、弔電はNTTなどのサービスを通じて式場に届け、香典は郵便局の現金書留で個別に送付する流れが正式な対応となります。このように別々に手配することで、故人や遺族に対して丁寧な配慮を示すことができます。

弔電のみ香典のみを送る場合と、両方を送る場合とでは相手に伝わる印象や手続きに違いがあります。香典のみを送る場合は、「金銭的な支援と供養の気持ち」を表現する手段となります。ただ、香典だけを送り弔意を言葉で表す弔電や挨拶を全く添えない場合、受け取る側に無機質な印象を与えることもあります。このため、香典のみ送る場合でも、手紙や挨拶状を一緒に添える配慮が求められます。

これに対して、弔電と香典の両方を送る対応は、哀悼の意と供養の心、双方をバランス良く伝えることができるため、より誠実な印象を持ってもらいやすいです。遠方や多忙により直接伺えない事情がある場合には、両方を送ることで「会葬できなかったことへのお詫び」と「心からの弔意」をしっかり伝えることができるでしょう。

弔電や香典の手配とあわせて、親族が亡くなった際には手続きや届け出も多数発生します。香典や弔電を送る手配だけでなく、必要な手続きの一覧も併せて確認しておきましょう。 ➡ 親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧

【事前準備】香典を送る際のマナーと基本知識

香典を送る際には適切なマナーを守ることが非常に重要です。香典を郵送する場合には、次の3つの基本ポイントを押さえる必要があります。

- 手段は「現金書留」が必須

- 香典袋を正しく選び同封する

- 一言添えた手紙(添え状)を同封する

香典を郵送する場合は、必ず現金書留を利用するべきです。通常郵便で現金を送ることは法律で禁止されており、万一紛失した場合も補償されないからです。手順としては郵便局で購入できる現金書留専用封筒を使い、香典袋と添え状を同封して発送する方法が安全かつ正式なやり方となります。現金書留を選ぶことで、遺族にも安心して受け取ってもらえる丁寧な対応が可能になります。

次に、香典袋は仏式・神式・キリスト教式など宗教に合わせて選び、表書きも「御霊前」や「御仏前」と正しく記載します。さらに、香典袋だけでなく、簡単なお悔やみの手紙(添え状)も同封すると、より丁寧な印象を与えることができます。便箋は無地または控えめなデザインを選び、できる限り手書きで心を込めて記しましょう。

弔電や香典を送るだけでなく、葬儀に参列する場合は席順や立ち居振る舞いにも注意が必要です。特に嫁の立場など、配慮すべきポイントを押さえておくと安心です。 ➡ 葬儀の席順と嫁の位置が持つ意味と配慮

香典を郵送するときに押さえるべきマナー

香典を郵送する場合、対面で手渡しするよりも配慮すべきマナーが増えます。失礼にあたらないためには、次のポイントを押さえておきましょう。

まず、郵送のタイミングが重要です。できれば通夜や葬儀が行われる日までに届くように手配しましょう。難しい場合でも、葬儀後1週間以内を目安に送るのが一般的なマナーとされています。次に、送り先の確認を怠らないことです。式場宛に送る場合は、確実に受け取ってもらえるよう、事前に葬儀社や喪主側に確認をとりましょう。自宅宛に送る場合も不在がちなタイミングを避ける配慮が求められます。郵送時は、現金書留封筒に「香典袋」と「添え状」を同封するのが基本です。このとき香典袋の表書きと氏名をきちんと書き、香典袋の中袋には金額も明記します。

添え状には葬儀に参列できなかったお詫びと、お悔やみの言葉を簡潔に記しましょう。香典を郵送する際のマナーを押さえることで、離れた場所からでも心のこもった弔意を伝えることができるでしょう。

最近では、弔電や香典を送るスタイルだけでなく、葬儀自体を簡素化・自由化する動きも増えています。現代の新しい葬送方法について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。 ➡ 葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法

現金書留は必須?安全に送るためのポイント

ここで、香典郵送時の安全な手順を表にまとめます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 封筒 | 郵便局で現金書留専用封筒を購入 |

| 同封物 | 香典袋、添え状(お悔やみの手紙) |

| 封入・手続き | 封を閉じた状態で郵便局窓口へ持参、現金書留で発送 |

| 追跡番号管理 | 発送時に渡される伝票を必ず保管する |

香典を送る際に「現金書留は本当に必須なのか」と疑問に思う方もいるかもしれません。しかし、結論から言えば現金書留は絶対に必要です。

現金書留を利用する際には、いくつかのポイントを押さえるとより安全に送ることができます。まず、封筒は郵便局で専用の現金書留封筒を購入しましょう。一般的な白封筒では受付してもらえません。香典袋を現金書留封筒に入れ、同封する添え状は折りたたんで封筒に一緒に入れます。次に、封をきちんと閉じてから郵便局の窓口で手続きを行うことが重要です。郵便局員が中身を確認した上で発送する流れになりますので、事前に用意を整えてから窓口に行くとスムーズです。

さらに、追跡番号を必ず控えておくことも忘れずに。現金書留には配送状況を追跡できる番号が付与されるため、もし到着の遅れやトラブルが発生した場合にも迅速に対応できます。

葬儀の席順だけでなく、香典袋の選び方にも注意すると、より丁寧な印象を与えられます。特に市販品でも失礼のない選び方を知っておくと安心です。

➡ 【不祝儀袋をダイソーで選んでも失礼にならない知識】

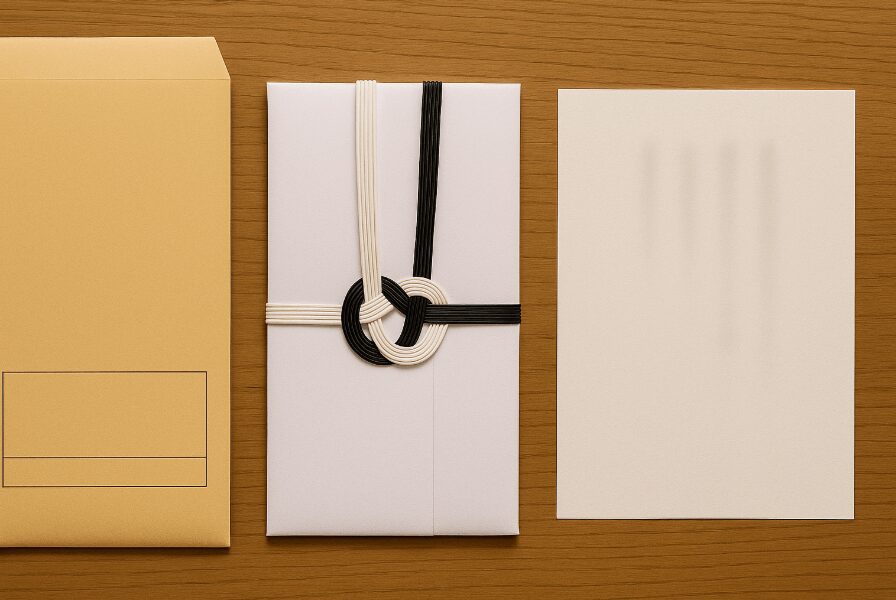

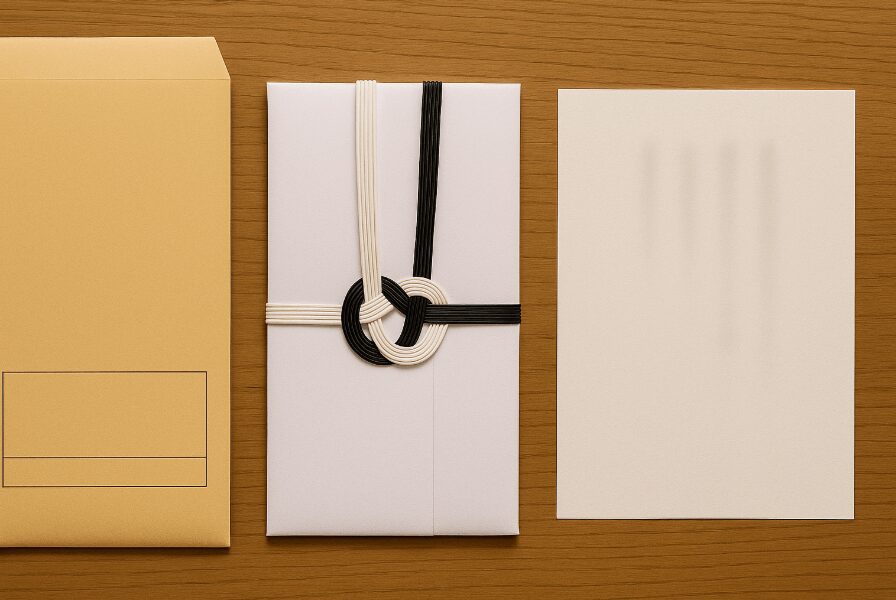

香典袋や封筒の使い方と注意点

まず香典袋は必ず無地かごく控えめなデザインのものを選びます。一般的には、白無地または白地に薄いグレーの線が入ったものが適しています。

香典袋には、水引(みずひき)が付いています。水引の色と結び方にも意味があり、葬儀の場合は「黒白」または「双銀」の結び切りを選びます。この「結び切り」という形式は、「一度きりであってほしい」という意味を込めており、葬儀の場に最もふさわしい結び方です。中袋(香典袋の中に入れる封筒)には、金額と住所、氏名を丁寧に記入します。金額を書く際は、旧字体の漢数字(例:壱、弐、参など)を使うのが正式とされます。例えば、10,000円であれば「金壱萬円」と書きます。普段使い慣れない漢字ですが、格式を重んじる弔事においては重要な配慮となります。

封筒の使い方でよくある間違いに、二重封筒(封筒が二重になっているタイプ)を使ってしまうケースがあります。二重封筒は「不幸が重なる」ことを連想させるため、必ず一重の封筒を選びましょう。

通夜や葬儀に参列できない場合でも、短いお悔やみ状で気持ちを伝えると、誠意が伝わります。急な対応が必要なときにも役立つ例文を押さえておきましょう。

➡ 【短いお悔やみ状の例文と注意すべきポイント】

表書きと挨拶状の書き方(例文あり)

.png)

表書きについてですが、香典袋の表には「御霊前」や「御香典」といった言葉を記載します。仏教の場合は「御霊前」が一般的ですが、浄土真宗の場合には「御仏前」とするのが正式です。故人の宗派によって表書きを変えることは、細やかな心遣いの一つです。また、表書きは毛筆または筆ペンで、楷書体で丁寧に書くようにしましょう。走り書きやボールペンでの記入は避けるべきです。

挨拶状を添える場合には、簡潔かつ丁重な文面を心がけます。たとえば次のような例文が使えます。

【挨拶状例文】

ーーー

拝啓

このたびは 亡父〇〇儀の葬儀に際しまして ご多用中にもかかわらずご弔意を賜り 誠にありがとうございました

おかげさまで 葬儀も滞りなく済ませることができました

本来であれば 直接ご挨拶申し上げるべきところ 略儀ながら書中をもちまして御礼申し上げます

謹白

ーーー

挨拶状を書く際には句読点を打たないこと、忌み言葉(重ね重ね、再びなど)を避けることにも注意します。さらに用紙は無地の白い便箋を使用し、封筒は必ず一重のものを選びます。このように表書きと挨拶状の細やかな配慮ができれば、相手に対してもあなたの誠意がしっかりと伝わります。形式にとらわれすぎず、それでいて礼儀を大切にする姿勢が求められます。

弔電と一緒に供花を手配する際は、適切な範囲やマナーも押さえておくと、遺族への配慮が伝わりやすくなります。

➡ 【供花】会社からどこまで対応可能?適切な範囲と手配の注意点

弔電と香典を一緒に送る方法と手続き実践ガイド

まず基本的に、弔電と香典は別々に手配するのが正式なマナーです。弔電は弔意を伝える電報サービスで、香典は金銭的支援を目的とするものなので役割が異なるからです。しかし、やむを得ない場合は、次のような方法で一緒に送ることができます。

【弔電と香典を一緒に送る実践手順】

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 弔電 | インターネットまたは電話で手配 式場や自宅宛に送る |

| 香典 | 現金書留で香典袋と挨拶状を同封して別途郵送 |

| タイミング | 通夜または葬儀前日までに届くよう手配する |

| 添え状 | 香典に同封し、弔電とは別に弔意を表す挨拶を書く |

実際の流れとしては、まず弔電を申し込んだあと香典を用意し香典袋に包み、中袋には金額・住所・氏名を記載します。そして、これを現金書留専用封筒に入れ、送付先(喪主または葬儀会場)を指定して郵便局から発送します。発送後控えの伝票は必ず手元に保管しておきましょう。万一、郵便事故が起きた場合に必要となるためです。

このように段階を踏んで準備を整えることで、失礼のない丁寧な弔意を相手に伝えることができるでしょう。焦らず一つひとつ確認しながら、心のこもった対応を心がけてください。弔電に香典を同封することはできないため、弔電は電報会社から式場に、香典は現金書留で自宅に送るという形を取るのがベストです。

弔電を送るだけでなく、危篤時の初動対応を理解しておくと、いざという時に落ち着いて行動できます。

➡ 【夜中に危篤】病院からの連絡を受けた際の正しい対処法

【実践】弔電と香典を一緒に送る方法と注意点

弔電と香典を一緒に送る場合は、手順だけでなく細かなマナーにも配慮する必要があります。この段落では実践的な流れと注意点を具体的に整理してご紹介します。

まず、弔電と香典を「一緒に包む」「同封する」と考えてしまいがちですが、物理的に同じ封筒で送ることは推奨されていません。弔電はあくまでも気持ちを伝える電報サービスを利用し、香典は現金書留という厳格な手段で送付するのが正しい方法です。最初のステップは、弔電を申し込むことから始まります。インターネットまたは電話で手続きし、通夜や葬儀の会場宛てに送るのが一般的です。

ここで押さえておきたい注意点がいくつかあります。まず、弔電と香典の送付タイミングはできるだけ近づけることが望ましいですが、同時に届く保証はありません。弔電は早めに手配し、香典は発送後に到着予定日を確認しておくと安心です。

通夜の開始時刻を把握しておくと、弔電や香典の手配もスムーズになり、失礼を防げます。➡ 【通夜はいつから始まる?喪家に礼を失しない基本情報】

弔電+供花をまとめて手配できる便利なサービス紹介

忙しい中でも失礼なく対応したい場合は、弔電と供花を同時に手配できるサービスを活用するのがおすすめです。なぜなら弔電単体では伝えきれない哀悼の意を、供物や花と一緒に届けることでより丁寧に表現できるからです。

例えば、NTTドコモのおくやみ電報では弔電と線香やお花をセットで送れるプランがあり、ベルコの弔電サービスでも供物との手配が可能です。ただし、現金(香典)自体を送れるわけではないため、香典は別途現金書留で送る必要がある点には注意しましょう。

ここでは代表的なサービス例を表にまとめます。

| サービス名 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| NTTドコモの「お悔やみ電報」 | 弔電と一緒に線香やお花などを送付可能 | 香典は別途現金書留が必要 |

| ベルコの弔電サービス | 弔電+供物(線香・花)の手配が可能 | 香典は別途現金書留が必要 |

| その他ギフト電報サービス | 弔電にプリザーブドフラワーや供物付き台紙あり | 香典は別途現金書留が必要 |

注意すべきポイントは、これらのサービスを利用しても「現金(香典)」そのものは送付できない点です。そのため、香典については別途現金書留で送るか、忌明け後に改めてお届けする必要があります。このように、便利なサービスを上手に使いながらも、基本的なマナーはきちんと守ることが重要です。

納棺に立ち会う場合、服装にも細心の注意が求められます。失礼にならない服装マナーを知っておきましょう。

➡ 【納棺の服装にジーパンはNG?厳粛な場にふさわしいマナーとは】

郵便局から香典を送る場合の方法

郵便局を利用して香典を送る場合、必ず現金書留を利用することが基本マナーです。通常郵便で現金を送ることは法律違反にもなり、万が一紛失した場合の補償も受けられないため、絶対に避けましょう。

具体的な手順は以下の通りです。

- 現金書留専用封筒を購入

郵便局の窓口で専用封筒(小・中サイズ)を購入します。封筒代は数十円程度です。 - 香典袋に現金を入れる

香典袋(白無地・薄墨文字)に、必要な金額の現金を包みます。中袋に金額・住所・氏名を記載しておくと親切です。 - 挨拶状(添え状)を用意

香典袋だけでなく、簡単な挨拶状を一緒に同封します。たとえば「このたびは参列できず、心ばかりではございますが香典をお送りいたします」といった文面が一般的です。 - 現金書留封筒に入れ、封をして差し出す

香典袋と挨拶状を封入し、しっかり封をして窓口で手続きします。発送時には必ず「香典である」旨を伝えると、より慎重に扱ってもらえます。

このように、郵便局から香典を送る際には正しい手続きを守り、細やかな心遣いを忘れずに対応することが大切です。安心して香典を届けるためにも、事前の準備と確認を怠らないようにしましょう。

出棺の際の見送り挨拶は、喪家や参列者への最後の配慮となるため、適切な準備が重要です。

➡ 【出棺】見送り挨拶で失敗しないためのコツと準備

【補足】香典金額の相場とマナー

香典を送る際に、金額設定やマナーで悩む方は少なくありません。香典には明確なルールが存在するわけではありませんが、地域や故人との関係性に応じた一般的な相場があります。

ここでは「関係別」の香典金額目安を一覧表にまとめました。

| 故人との関係 | 香典金額の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 親(父母) | 50,000円〜100,000円 | 一般的に高額 |

| 祖父母 | 10,000円〜30,000円 | 地域差あり |

| 兄弟姉妹 | 30,000円〜50,000円 | 経済状況により調整 |

| 叔父・叔母 | 10,000円〜30,000円 | 特に親しかった場合は増額可 |

| 友人・知人 | 5,000円〜10,000円 | 親密度によって金額を検討 |

| 上司・同僚 | 5,000円〜10,000円 | 部署有志でまとめる場合もあり |

| 取引先関係 | 5,000円〜10,000円 | あくまでも「会社」として対応 |

ポイント:

- 金額は偶数(2万円、4万円など)を避け、「割り切れない数」にするのがマナーです。

- 新札は避け、折り目をつけた旧札を使用するのが一般的です。

- 表書きは宗教ごとに異なりますが、仏式なら「御香典」、神式なら「御玉串料」、キリスト教式なら「お花料」と記します。

このように、香典には単に金額を包む以上の配慮が求められます。小さなマナーを一つひとつ守ることで、遺族への敬意や誠意が伝わるのです。

入棺と納棺の違いや一連の流れを理解しておくと、儀式への参加もよりスムーズになります。

➡ 【入棺と納棺の違いとは?儀式の流れと必要な準備を紹介】

【シーン別対応】弔電と香典を送るべきケース

弔電と香典を送るべきか迷ったときは、シチュエーションに応じた適切な対応を心がけましょう。以下に代表的なケースを整理しました。

| シチュエーション | 弔電送付 | 香典送付 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 葬儀に参列できない場合 | 必要 | 必要 | 弔電+香典(現金書留)が基本対応 |

| 葬儀に出席できるが香典を忘れた | 不要 | 必要 | 後日郵送または直接届ける |

| 遠方で香典だけ送りたい場合 | 可能 | 必要 | 弔電は任意、香典だけでも問題なし |

| 香典辞退の場合 | 可能 | 不要 | 弔電または手紙で哀悼の意を伝える |

| 会社関係で供花だけ送った場合 | 任意 | 不要 | 弔電送付もあればより丁寧な印象 |

体調不良や高齢などの理由で参列が難しい場合も、基本的には弔電と香典の両方を送るのが好ましいとされています。ただし、無理をして参列しないという背景があるため、香典だけを送るケースも一定数存在します。会社関係や取引先に対しては、基本的に弔電だけを送ることが多い傾向にあります。これは、社内ルールや福利厚生制度に基づき、部署単位でまとめて弔電を送るケースが一般的なためです。個人として香典を送る場合は、社内規定や上司への相談を経て慎重に判断しましょう。

このように、弔電と香典の使い分けには「立場」「関係性」「事情」の3要素が大きく関わります。無理に形式にこだわらず、相手を思う気持ちを最優先に対応を選ぶことが、最も自然で失礼のない方法といえるでしょう。

自宅での遺体安置に不安を感じる方は、心構えを知ることで精神的な負担を軽減できます。➡【遺体安置を自宅で行う際の怖い気持ちを軽減する心得】

【送り終わったら】送付後に必要なフォローとは

ここで、送付後のフォローの流れをまとめました。

| フォロー内容 | タイミング | 方法 |

|---|---|---|

| お悔やみの言葉を改めて伝える | 忌引き明け、または葬儀後1週間以内 | 電話・手紙・メールで簡単な一言添える |

| 忌明け後のご挨拶 | 四十九日法要後〜1か月以内 | 簡単な手紙か訪問(地域習慣による) |

| 返礼品が届いた場合のお礼 | 受け取り後できるだけ早く | 電話・お礼状で「無事届きました」と伝える |

葬儀後しばらくしてから改めて電話や手紙でお悔やみの気持ちを伝えることも、非常に丁寧な対応となります。このとき、「お疲れのことと存じますが、どうかご自愛ください」といった相手を気遣う言葉を添えると、より温かい印象を与えることができます。

また、忌引き後に職場へ復帰した場合には、直属の上司や同僚に対して直接「このたびはご厚情を賜り、誠にありがとうございました」と口頭で挨拶することが大切です。特に弔電や香典を部署単位でいただいた場合は、所属部署のメンバー一人ひとりに簡単でもいいので感謝の言葉を伝えるよう心がけましょう。

このようなフォローは形式的なものではなく、相手の心に寄り添う気遣いを表す行動です。葬儀という特別な場面だからこそ、小さな心配りが後々の人間関係にも良い影響を与えるものとなります。

忌引き明けに職場へ復帰する際は、適切な声かけマナーを実践することで周囲との関係をスムーズに築けます。

➡ 【忌引き明けの声かけ】必要なマナーと職場復帰時の注意点

Q&A

ここでは、弔電と香典を一緒に送る際によくある疑問について、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。初めての経験で不安を抱えている方は、ぜひ参考にしてください。

Q1. 弔電と香典は必ず同時に送らなければならないの?

弔電と香典は必ずしも同時に送る必要はありません。それぞれ目的が異なり、弔電は「お悔やみの気持ちを届ける」ためのもの、香典は「故人への供養と遺族への支援」を表すものです。このため、別々に送っても失礼にはあたりません。ただし、タイミングを大きくずらしてしまうと、遺族に対して配慮が欠けた印象を与えかねないため、できる限り葬儀前後1週間以内を目安に手配することをおすすめします。

Q2. 弔電に香典を同封するのはマナー違反?

結論からいえば、弔電と香典を同封すること自体はマナー違反ではありません。しかし、注意すべき点もあります。たとえば通常の弔電サービスでは現金を同封できないため、香典を送る場合は別途「現金書留」で郵送する必要があります。弔電台紙に香典袋を無理に貼り付けたり、金銭を同封しようとするとトラブルの原因になるため、正しい手続きを踏むことが重要です。

Q3. 弔電と香典、どちらか一方だけ送る場合の判断基準は?

判断のポイントは、故人や遺族との関係性と葬儀への参列可否です。例えば、親しい間柄で参列できない場合は、弔電と香典の両方を送るのが望ましいです。親しさの度合いがそこまで深くない場合や、勤務先の慣例として弔電だけ送るのが一般的な場合は、弔電のみで問題ありません。どちらか一方だけ送る場合でも簡単な添え状や手紙を添えて、心からの哀悼の意を伝える配慮を忘れないようにしましょう。

Q4. 香典を郵送するとき、宅配便で送ってもいい?

香典を宅配便で送るのはマナー違反とされています。香典は「現金」を扱うため、必ず現金書留を利用してください。現金書留専用封筒を使用し、香典袋を中に収めたうえで、必要に応じて挨拶状も同封します。宅配便は元々物品輸送を前提としたサービスであり、金銭を送る用途には適していません。万が一紛失や事故があった場合、保証対象外になるリスクもあるため、必ず郵便局を利用するようにしましょう。

Q5. 弔電と香典を送った後、追加で何かするべき?

弔電と香典を送っただけでマナーは一応果たせていますが、さらに丁寧な対応を希望する場合は、葬儀が落ち着いた後に電話や手紙で改めて哀悼の意を伝えると良いでしょう。とくに親族や親しい友人関係であれば、簡単なメッセージや手紙を添えることで、遺族への心配りがより深く伝わります。また、忌引き休暇から復帰する際には、職場の上司や同僚にも簡単なお礼の挨拶をしておくと、より円滑な人間関係を築くことができます。

弔電と香典を一緒に送る方法と正しいマナーまとめ

記事のポイントをまとめます。

- 弔電と香典は一緒に送っても基本的に問題ない

- 弔電と香典はそれぞれ別の方法で手配するべきである

- 弔電は葬儀会場宛に電報サービスで送付する

- 香典は現金書留を使い安全に郵送する

- 弔電と香典を同じ封筒に入れることは避けるべきである

- 遠方や体調不良で参列できない場合は両方送るのが丁寧である

- 香典袋は一重封筒と落ち着いた水引を選ぶべきである

- 香典袋の表書きは宗教によって使い分ける必要がある

- 添え状には簡潔なお悔やみの言葉を手書きするのが望ましい

- 弔電には供物付きプランを活用する選択肢もある

- 郵便局から香典を送る場合は現金書留専用封筒を利用する

- 香典金額は故人との関係に応じて相場を参考に決める

- 香典金額は偶数や新札を避けるべきである

- 弔電と香典を送った後は簡単なお礼フォローを行うべきである

- 香典辞退の場合は弔電のみ送る対応が適切である