会社の弔電はどこまで?対応ミスを防ぐための判断基準を確認しよう!

社員の家族や取引先に不幸があったとき、会社として弔電を送るべきかどうか悩んだ経験はありませんか。「会社の弔電はどこまで」と検索する方の多くは、対応の線引きやマナーに迷い不安を抱えています。本記事では会社から弔電を送る場面とは?から始まり、社員の家族が亡くなったときの判断基準や祖父母・配偶者・兄弟姉妹の扱いについてもわかりやすく整理しています。

合わせて香典・供花と弔電を組み合わせるマナーや実際によくあるQ&Aまでをカバーし、実務にすぐ役立つ内容をまとめました。形式だけでなく心のこもった対応を目指す方にとって必ず参考になるはずです。

会社の弔電はどこまで送るべきか迷ったときの対応指針

- 【最初に確認】会社から弔電を送る場面とは?

- 【対象を整理】社員の家族が亡くなったときの判断基準

- 【どこまで送る?】祖父母・配偶者・兄弟姉妹の扱い

- 【見落とし注意】アルバイトや契約社員への対応方法

- 【辞退時の対応】家族葬や弔電不要とされたときの判断

- 【迷ったときに】社内で揉めないためのチェックポイント

- 会社 弔電 どこまで対応すれば信頼を保てるか

- 【取引先の訃報】どの範囲まで弔電を送ればよい?

- 【送る・送らないの線引き】役職・関係性で判断する基準

- 【対応ミスを防ぐ】弔電を送らなかったときのリスクとは

- 【すぐに手配】NTTとネット電報、使い分けのポイント

- 【そのまま使える】社内・社外別の弔電文例テンプレート

- 【合わせて確認】香典・供花と弔電を組み合わせるマナー

- Q&A

【最初に確認】会社から弔電を送る場面とは?

会社として弔電を送る場面には、いくつかの代表的なパターンがあります。まず大前提として、弔電は「喪に服す相手に対して、遠方から弔意を伝える手段」です。そのため直接参列できない場合にこそ、その意義がより強く発揮されます。ここでは、会社が送るケースとして主に2つの場面に分けて整理してみましょう。

1つは社員本人の近親者が亡くなったケースです。喪主になるような状況であればもちろんそうでない場合でも、社会通念上の範囲で弔電を送ることがあります。たとえば社員の親、配偶者、子どもなど、生活上のつながりが深い家族が対象になりやすい傾向があります。もう1つは取引先や関係会社に対する対応です。具体的には取引先の社長や役員、あるいは日頃から関わりのある担当者などが亡くなった場合に会社の名前で弔電を送ることがあります。この場合喪家に対して会社としての誠意を示す意味合いが大きくなります。

ただし、いずれのケースでも大切なのは「弔意を表すことが相手の負担にならないか」を考えることです。最近では家族葬や香典・弔電辞退のケースも増えており、送る前に案内文や親族の意向を確認することが重要です。最終的には「会社として送るのが妥当か」「送ったことで配慮に欠けた印象を与えないか」という観点から判断しましょう。

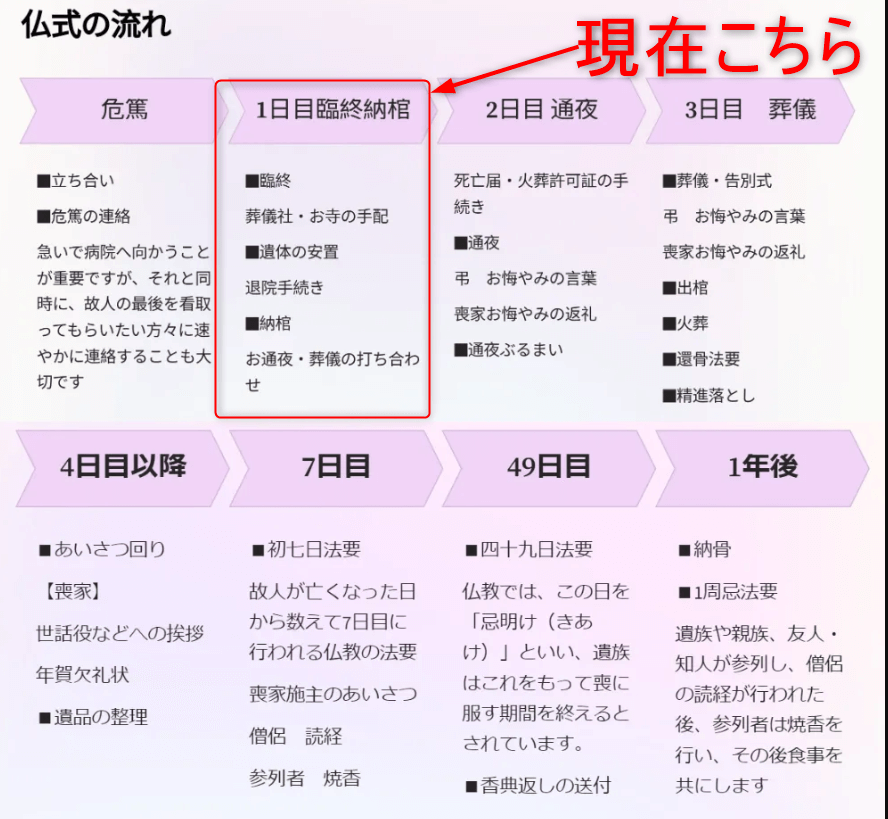

「会社としての対応に迷った際は、そもそも葬儀の流れ全体を把握しておくと判断がしやすくなります。喪家側の立場や通夜・告別式の進行を知っておくことで、より適切な配慮ができるようになります。」

➡お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド

【対象を整理】社員の家族が亡くなったときの判断基準

社員の家族に不幸があった場合、会社が弔電を送るべきかどうかは、関係性や社内のルールにより判断が分かれます。ここでは、対応に迷ったときに参考にできる判断基準を整理します。一般的に、会社が弔電を送る対象として多いのは次の通りです。

| 関係性 | 弔電送付の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 配偶者 | 送るべき | 生活・法律上の最も近い存在 |

| 実父母・義父母 | 送るべき | 社会通念上も対象として妥当 |

| 子ども | 送るべき | 特に未成年であれば送付推奨 |

| 兄弟姉妹 | 状況により判断 | 社内規定や社員の年齢により判断 |

| 祖父母 | 状況により判断 | 弔電を送るケースは限定的 |

ここで不安に思いやすいのが、「兄弟姉妹や祖父母はどうするか」という線引きです。会社によっては対応がまちまちで、社員間に不公平感が生まれることもあります。このようなトラブルを防ぐためには、可能であれば社内で基準を定めておくことが望ましいです。

また、対象がアルバイトや契約社員である場合、社内規程が曖昧になりやすいため、所属部署の判断で柔軟に対応する例もあります。送付する場合には、上司や総務部と連携して、宛先の確認や文面の調整を行いましょう。「いつ、誰宛に、どのような名義で送るか」の整理が失礼のない対応につながります。

「社員やその家族に不幸があった際、弔電や社内対応に加えて、遺族がどんな手続きをしているかを知っておくと、より実情に寄り添った配慮が可能になります。」➡親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧

【どこまで送る?】祖父母・配偶者・兄弟姉妹の扱い

実際に判断が分かれやすいのが「祖父母」や「兄弟姉妹」が亡くなったときの対応です。配偶者については、ほぼすべての会社が弔電送付の対象として明確に位置付けています。社員と生活を共にする存在であるため本人と同様に扱われるのが一般的です。

一方兄弟姉妹の場合は企業ごとに判断が分かれます。社員との親しさの度合いや普段の関わり方によって対応が変わるためです。特に同居していた場合や介護の関係があったような場合は弔電を送ることもありますが、明確な社内規定がないと対応がばらついてしまいます。祖父母についても同様に対応は会社の裁量に委ねられる傾向があります。とくに祖父母と同居していたケースでは、生活面での影響もあるため弔電を送るかどうかを検討する余地があります。ただし、祖父母は法律上の「2親等」にあたるため多くの会社では「社としての対応は行わない」とする傾向が強いのが実情です。

このような判断が求められる場面では職場としての一貫性と、社員一人ひとりへの配慮の両方が大切になります。送付対象の範囲をあらかじめ定めておくことで不公平感や判断ミスを防ぐことができ、社員側も安心して対応を任せられるようになります。

「葬儀に関する会社としての対応は席順や遺族との関係性を考慮することで、より丁寧な配慮につながります。特に参列する場合にはマナーにも注意を払いましょう。」➡葬儀の席順と嫁の位置が持つ意味と配慮

【見落とし注意】アルバイトや契約社員への対応方法

アルバイトや契約社員に対する弔電の対応は意外と見落とされやすい部分です。しかし、その対応次第では社内の信頼関係や公平性に影響を及ぼすことがあります。特に同じ職場で長く勤務しているスタッフがいる場合「正社員とは違うから」という理由だけで対応を分けてしまうと不満や誤解を招く恐れがあります。

このような場合ポイントになるのは「関係性の深さ」と「在籍期間の長さ」そして「チームへの影響度」です。例えば勤続年数が長く、職場の中心的な存在として活躍している契約社員が家族を亡くされた場合は正社員と同様の対応を検討する企業も増えています。

以下に、対応の整理例を示します。

| 雇用形態 | 勤続年数の目安 | 弔電の送付 | 備考 |

|---|---|---|---|

| アルバイト(短期) | 3ヶ月未満 | 原則なし | 状況により、上司判断 |

| アルバイト(長期) | 1年以上 | 状況により検討 | チームに与える影響で判断 |

| 契約社員 | 半年以上 | 基本送付 | 正社員に準ずる対応が望ましい |

なお対応に迷うときは直接本人に「会社として何かお手伝いできることはありますか」と声をかけるのも良い方法です。形式よりも、気遣いの気持ちが伝わることが大切です。

あらかじめ「アルバイト・契約社員の弔電対応は上長判断に任せる」などの社内ルールを定めておけば感情のすれ違いや混乱を防ぎやすくなります。誰にでも起こり得る状況だからこそ、立場を問わず配慮ある行動が求められます。

「近年は“葬式をしない”という選択をする人も増えており、会社としても柔軟な対応が求められる場面があります。そうした新しい供養の形についても知っておくと役立ちます。」➡葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法

【辞退時の対応】家族葬や弔電不要とされたときの判断

最近では、葬儀の形も多様化しており、家族葬のように「弔電や供花などの儀礼は控えてください」とあらかじめ告知されるケースも増えています。このような場合、会社としての対応に戸惑うこともあるかもしれませんが、まずは遺族側の意向を尊重することが最優先となります。

「弔電辞退」という表現がある場合は、文字どおり弔電も控えてほしいという遺族の明確な希望と捉えるべきです。特に家族葬では親しい身内だけで静かに送りたいという気持ちが込められているため、外部からの儀礼的な連絡がかえって負担になることもあります。このような状況では無理に弔電を送ることはかえってマナー違反になりかねません。それでも気持ちを伝えたい場合には、葬儀が終わった後に電話や手紙などで簡単なお悔やみの言葉を伝えるのが良いでしょう。また状況が落ち着いてから手渡しや郵送でお悔やみの言葉を伝えるなど、タイミングをずらす配慮も有効です。

なお会社としての形式的対応だけでなく直属の上司やチームメンバーから個別に連絡を取るなど、温かみのある対応も選択肢として考えておくと良いでしょう。形式だけにとらわれず「相手の負担にならないこと」「気持ちが伝わること」を大切にすることが、現代の葬儀マナーにおいて求められています。

「最近では、弔電や供花を辞退されるケースもあります。そのようなときの対応方法も知っておくと安心です。」

➡通夜振る舞いをしない時のマナーと代替案を徹底解説

【迷ったときに】社内で揉めないためのチェックポイント

弔電対応で社内トラブルを防ぐには、「判断の基準」を明確にしておくことが欠かせません。特に、「Aさんには弔電が送られたのに、Bさんにはなかった」といった対応の違いは社内の不公平感や不満を生む原因になりがちです。

このような事態を避けるためには、迷ったときに活用できる「判断のためのチェックリスト」を用意しておくと安心です。以下に会社として弔電を送るかどうかを検討する際の主な確認項目をまとめました。

| 確認項目 | 内容の説明 |

|---|---|

| 故人との関係性 | 配偶者・親・子など生活上密接な関係かどうか |

| 社員の立場 | 正社員か、契約・アルバイトか(ただし長期雇用であれば柔軟に) |

| 喪主との関係 | 喪主であるか、準ずる立場かどうか |

| 社内の先例 | 過去に似たケースで送った実績があるか |

| 感情面の配慮 | 精神的に支えを必要としていると感じられるか |

特に大切なのは「感情面の配慮」です。たとえ形式上は対象外であっても職場内で強い絆があった場合や、本人の落ち込みが大きい場合には弔電を送ることで励ましになることがあります。一方でこうした判断が個人に委ねられていると、「送る・送らない」のブレが社内のトラブルを招きます。こう考えると、チェックリストをベースにしたガイドラインを作成し、総務や人事で共有しておくことは社内の安定運営にも直結します。

「危篤の連絡が入った場合、会社としてどう対応するか判断するうえでも、状況の理解が大切です。」

➡【夜中に危篤】病院からの連絡を受けた際の正しい対処法

会社の弔電はどこまで対応すれば信頼を保てるか

次のような判断の軸です。

| 判断軸 | 内容 | 対応の目安 |

|---|---|---|

| 故人との関係性 | 社員本人にとっての近親者か | 配偶者、親、子は基本的に対象 |

| 社員の雇用形態 | 正社員・契約社員・アルバイトなど | 正社員・長期契約者は対応検討 |

| 喪主との関係 | 社員が喪主か、それに準ずる立場か | 喪主であれば原則送付 |

| 職場の影響度 | チーム内での役割や精神的影響 | 配慮として送る判断材料に |

| 社外の場合 | 取引先の経営者・責任者かどうか | 関係性によって判断が必要 |

企業としての信頼を保つうえで弔電対応は見過ごせない要素です。弔電は単なる形式的な儀礼ではなく、相手への思いやりと社会的な配慮を示す手段でもあります。つまり、適切な範囲で送ることで社内外からの信頼を維持しやすくなります。

このとき最も重要なのは、対応の「一貫性」です。同じような立場や関係性の人に対して対応に差が出ると「なぜ自分のときは違ったのか」といった不信感を生むおそれがあります。そのためあらかじめ弔電の対象範囲をある程度定めておくことが必要です。例えば社員本人やその1親等(配偶者・両親・子ども)までを基本対象とする企業が多く見られます。また、経営陣や幹部社員であれば、2親等の祖父母や兄弟姉妹に対しても弔電を出すことが一般的です。これに加えて、社内で長く勤務しているスタッフや職場に大きな影響力を持つ人に対しても、柔軟に判断する姿勢が望まれます。

一方で過剰な対応は社内リソースの圧迫や他社員とのバランスを崩す要因にもなります。送るべきと判断した場合は、できるだけ早く誤字脱字がないよう丁寧に手配し会社全体として「誠意ある対応」を形にすることが社会的信用の積み重ねにつながります。

「会社からの供花を検討する際、弔電とのバランスや手配範囲も同時に確認しておきましょう。」

➡【供花】会社からどこまで対応可能?適切な範囲と手配の注意点

【取引先の訃報】どの範囲まで弔電を送ればよい?

取引先の訃報を受けた際、「会社として弔電を送るべきかどうか」に悩む方は少なくありません。特に送る相手が社長・役員なのか、一般社員やそのご家族なのかによって、対応は変わってきます。

まず、取引先への弔電対応は「対外的な印象を左右する行為」であると認識しておきましょう。誠実な対応をすることで信頼関係が強まり、逆に配慮のない対応が関係悪化につながることもあるため、慎重な判断が求められます。以下に、判断基準の一例を整理しました。

| 相手の立場 | 故人との関係 | 弔電送付の目安 |

|---|---|---|

| 社長・役員 | 本人が亡くなった | 原則送付(代表者名義で) |

| 社長・役員 | 家族が亡くなった | 状況に応じて判断(近親者なら送付) |

| 担当者(取引先社員) | 本人 | 状況に応じて判断(付き合いの深さが鍵) |

| 担当者の家族 | 家族が亡くなった | 基本的には不要だが例外あり |

もし判断に迷った場合は、「相手との取引継続性」「過去の弔電送付の有無」「社長判断」などを参考にします。また、弔電以外にも供花や香典を送る場合は、事前に辞退の有無を確認することが望ましいです。文例についても、対取引先であれば「○○株式会社 御一同様」や「代表取締役社長 ○○様」宛に送り、本文も丁寧で形式的な言い回しが基本となります。

「弔電は式の前に届くように送るのが理想です。通夜の開始時間やスケジュール感を把握しておきましょう。」

➡通夜はいつから始まる?喪家に礼を失しない基本情報

【送る・送らないの線引き】役職・関係性で判断する基準

弔電を「送る・送らない」の判断を行う際に、多くの企業が悩むのが「役職」と「関係性」をどのように基準化するかという点です。あいまいな基準のまま対応していると、「自分には送られなかった」という不満が残り、社内の雰囲気を悪化させる原因になります。

このため、あらかじめ役職や関係性に応じたガイドラインを明確にしておくことが重要です。以下のように、役職ごとに判断基準を整理するとスムーズです。

| 社員の役職 | 故人との関係 | 弔電の対応方針 |

|---|---|---|

| 役員クラス | 配偶者・親・子 | 原則送付 |

| 課長・主任 | 同上 | 状況に応じて判断(社内の影響度による) |

| 一般社員 | 同上 | 在籍年数・チーム内の関係性により判断 |

| アルバイト・契約社員 | 同上 | 原則は対象外だが、長期勤務者は検討 |

さらに「関係性」という観点では、「社内の誰とどのくらい関わっていたか」「過去に社を代表して参列したケースがあるか」といった文脈も踏まえて判断するのが適切です。送る際の宛名や文例にも違いがあります。例えば、役員に送る場合は格式ある台紙と定型文が好まれ、一般社員の場合は気持ちの伝わるやや柔らかめの文面が適しています。

このように判断基準を明文化することで、現場担当者が迷わず対応でき、社内の不平等感も減らせます。最終的には、誰に対しても「心からの配慮」が感じられるような運用が理想です。

「社員が出棺に立ち会う場合、見送りの挨拶にも配慮が必要です。事前に確認しておきましょう。」

➡【出棺】見送り挨拶で失敗しないためのコツと準備

【対応ミスを防ぐ】弔電を送らなかったときのリスクとは

会社として弔電を送らなかった場合、意図せず社内外に悪印象を与えてしまうことがあります。とくに葬儀や法要の場面では「思いやり」や「礼節」が求められるため、対応の有無がそのまま評価につながりやすいのです。

まず社外に対しては取引先や関係企業の訃報に何も対応しなかった場合「配慮が足りない」「付き合いを軽んじている」と受け止められる恐れがあります。こうした印象は、たとえ意図がなくても今後の取引や信頼関係に影響を及ぼしかねません。一方、社内では「Aさんのときには弔電があったのに私のときは何もなかった」という声が不満の火種になることもあります。公平性のない対応は、社員のモチベーション低下や不信感につながりかねません。とくに社員本人が喪主や喪主の代行を務める場合、会社からの対応がまったくないと「軽視された」と感じてしまう人もいます。

こうしたトラブルを防ぐには、あらかじめ送付の基準を明文化し、「どのような場合に弔電を送るか」「誰が判断するか」を社内で共有しておくことが重要です。あわせて弔電が送れなかった場合に備えて後日フォローの電話やお悔やみ状を出すといった代替策を検討しておくと安心です。

「自宅安置される場合、弔電や供花の送り先に注意が必要です。対応の参考にしてください。」

➡遺体安置を自宅で行う際の怖い気持ちを軽減する心得

【すぐに手配】NTTとネット電報、使い分けのポイント

弔電を送る際に迷いやすいのが「NTTの115電報」と「ネット電報」のどちらを使うかという点です。どちらも葬儀・通夜への弔意を伝える手段として一般的ですが、用途や状況によって適した方法が異なります。

NTTの電報(115番)は全国どこでも即日配達に対応しており台紙の種類も豊富です。電話一本で申し込みができるため、急ぎの場合やインターネット環境が整っていないときにも安心です。オペレーターに相談しながら台紙や文面を決められるため弔電に慣れていない人にも向いています。一方、ネット電報はパソコンやスマートフォンから24時間申し込み可能で、割安な料金設定が魅力です。画面上で台紙のデザインや文章を視覚的に確認できるため、納得のいく形で送ることができます。さらに「レタックス(日本郵便)」であれば文面の自由度が高く追跡機能までついているのが特徴です。

以下のように使い分けると、手配ミスを防げます。

| 状況 | おすすめの方法 | 特徴 |

|---|---|---|

| 急ぎで当日中に届けたい | NTT(115番) | 電話ですぐ手配できる/即日配達対応 |

| デザインや料金を比較したい | ネット電報 | 料金が安く、事前にデザイン確認可能 |

| 葬儀会場が遠方で不安 | レタックス | 郵便局の追跡付きで安心感がある |

なお、いずれの方法でも「届け先の住所」「葬儀の日時」「喪主の名前(不明な場合は〇〇家ご遺族様)」など正確な情報が必要です。手配の前に確認しておくとスムーズに進められます。短時間で送るべきか悩むときほど、こうした仕組みを把握しておくと安心できます。

「近年増えている“一日葬”では、会社としての対応方法や弔電の送り方も変わってくる場合があります。」

➡【一日葬】焼香のみで失礼にならない参列のポイント

【そのまま使える】社内・社外別の弔電文例テンプレート

弔電の文面は、相手との関係性によって適切な言葉選びが求められます。形式的であっても、心のこもった一文があるだけで印象は大きく変わるものです。ここでは、社内向けと社外向け、それぞれの文例を目的別に整理しましたので、必要に応じてご活用ください。

【社内向け文例】

対象:社員本人の親族が亡くなった場合

ご尊父様のご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。ご家族の皆さまのご心痛をお察しし、哀悼の意を表します。

【社内役員向け】

対象:幹部社員や長年勤務された方への弔意

○○様のご逝去を悼み、謹んで哀悼の意を表します。長年にわたるご功績を偲び、ご冥福をお祈り申し上げます。

【社外向け文例】

対象:取引先の担当者本人が亡くなった場合

○○様の訃報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。貴社ならびにご親族の皆様に心より哀悼の意を表します。

【社外向け(ご家族の逝去)】

対象:取引先社員のご家族が亡くなったとき

ご母堂様のご逝去に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。ご遺族の皆様のお悲しみに深くお察し申し上げます。

これらの文例は、会社名義でも個人名義でも使用可能です。差出人名や社名を記載する際は、正式名称を用い、誤字脱字のないよう細心の注意を払ってください。

「弔電に加えて、手書きの弔意を示したい場合には、短いお悔やみ状の書き方も確認しておきましょう。」

➡短いお悔やみ状の例文と注意すべきポイント

【合わせて確認】香典・供花と弔電を組み合わせるマナー

香典や供花を贈るときに、弔電も一緒に送るべきかどうかで悩むことは少なくありません。特に会社や団体として対応する場合は形式やタイミングを間違えると、かえって不自然な印象を与えることがあります。ここではそれぞれの関係性や状況に応じて、香典・供花・弔電をどのように組み合わせるべきかを解説します。

| ケース | 組み合わせの推奨例 | 備考 |

|---|---|---|

| 取引先の社長が逝去 | 弔電+供花または香典 | 会社間の礼儀として供花を添えるのが一般的 |

| 社員の両親が逝去 | 弔電+香典 | 社内規定に沿って金額と範囲を決定 |

| 社員の祖父母が逝去 | 弔電のみまたは香典(状況による) | 対象範囲に含まれていれば香典も可 |

| 葬儀が家族葬 | 弔電のみ | 香典・供花は辞退の表明がないか事前確認を |

まず前提として香典・供花・弔電はそれぞれ「弔意を示す手段」ですが、伝わる印象や用途は異なります。香典は金銭的な支援を意味し、供花は式場の装飾として故人への敬意を表します。一方弔電は言葉での追悼と配慮を形にしたものです。

このため、会社として香典や供花を送る場合でも、弔電を加えることでより丁寧な対応になります。とくに遺族が直接式場で香典や供花を確認できないようなケース(たとえば会社からの送付のみで社員が式に出席しない場合)では言葉での気遣いを電報に込めることで、遺族への配慮が伝わりやすくなります。このように、香典・供花・弔電は、単独でも組み合わせでも失礼にはあたりませんが、関係性や立場、社内の方針をふまえて調整することが円滑な対応につながります。

「弔電に加えて、手書きの弔意を示したい場合には、短いお悔やみ状の書き方も確認しておきましょう。」

➡短いお悔やみ状の例文と注意すべきポイント

実際によくあるQ&A

Q1. 弔電は香典や供花よりも先に届かないといけませんか?

A1. 弔電は基本的に通夜または葬儀当日の午前中までに届くのが望ましいです。香典や供花と異なり、言葉での哀悼を伝える役割があるため式が始まる前に式場に届くよう手配するのがマナーとされています。

Q2. 弔電・供花・香典のすべてを送るのは過剰でしょうか?

A2. 一般的な関係であれば「2つまで」がバランスのよい対応とされています。ただし、長年の付き合いがある取引先や役員・創業者など特別な立場の方の訃報であれば、3点すべてを手配することも問題ありません。社内で判断基準を統一しておくとトラブル防止になります。

Q3. 弔電を送るべきかどうか迷ったときはどうすれば?

A3. 社員本人が参列できない場合や、会社としての弔意を形にしたい場合は、弔電を送っておく方が無難です。迷うときほど「送って失礼になることは少ない」という視点で判断するとよいでしょう。

Q4. 社名で送る弔電と、個人名で送る弔電に違いはありますか?

A4. 社名で送る場合は組織としての弔意を示す形となり、格式を意識した文面が基本です。一方個人名義ではもう少し柔らかい表現でも失礼にはなりません。ただし、相手が取引先など公的な関係にある場合は会社名義を優先するのが一般的です。

Q5. 弔電の送り先はどこにすればよい?

A5. 基本的には「通夜・葬儀を行う会場の住所」を指定します。送付先を間違えると、弔電が届かず無駄になることもあるため、訃報連絡などで斎場名や住所を確認しておきましょう。個人宅には送らないのが原則です。

会社の弔電はどこまで対応すればよいか迷ったときの総まとめ

記事のポイントをまとめます。

- 弔電は会社としての弔意を伝える正式な手段

- 送付対象は社員本人・配偶者・実父母・子どもが基本

- 兄弟姉妹や祖父母は社内規定または状況に応じて判断

- アルバイト・契約社員でも長期在籍や影響度で対応を検討

- 取引先の社長・役員が亡くなった場合は原則送付

- 担当者やその家族は取引の深さで判断が分かれる

- 家族葬や弔電辞退の案内がある場合は送付を控える

- 社内の対応基準を明文化することで不公平感を防げる

- 社員が喪主や準ずる立場の場合は送付するのが望ましい

- 判断に迷ったときは直属の上司・総務と連携する

- 弔電は通夜または葬儀前までに到着するよう手配する

- 急ぎの場合はNTTの115、コスト重視ならネット電報が便利

- 社内向けと社外向けで文例や敬語表現を使い分ける

- 香典や供花と組み合わせるときは重複や辞退に注意する

- 最も大切なのは形式よりも配慮と一貫性を持った対応