棺の種類やサイズ 横幅と身長の基礎知識で失敗しない選び方

【棺の種類やサイズ】横幅と身長の基礎知識で失敗しない選び方で、まずは知っておきたい棺の基本から整理します。棺とは何か、棺・棺桶・柩の違い、棺に込められた意味と役割、そして葬儀で行う釘打ちの儀式の意味まで基礎を押さえることが第一歩です。

最後に後悔しない棺選びのコツを押さえ、棺の種類やサイズ、横幅や身長で後悔しない選び方へ導き棺の種類やサイズ、横幅や身長の選び方まとめで要点を整理します。

【棺の種類とサイズ】横幅と身長の関係を理解する基礎知識

- まずは知っておきたい「棺の基本」

- 棺とは?棺・棺桶・柩の違い

- 棺に込められた意味と役割

- 葬儀で行う「釘打ちの儀式」の意味

まずは知っておきたい棺の基本

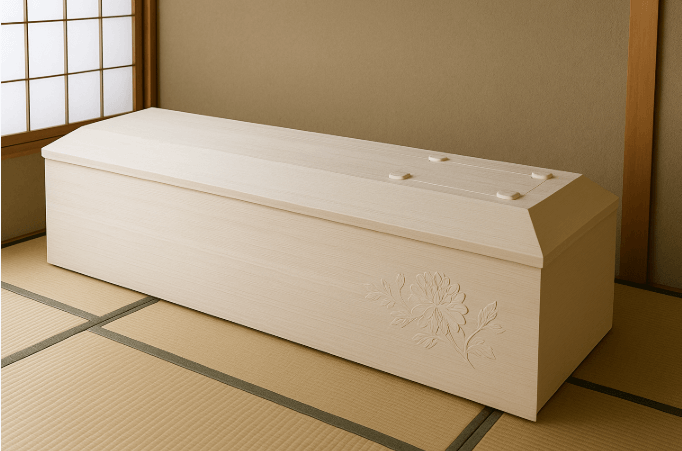

棺は故人を衛生的かつ安全に安置し通夜から火葬までの一連の過程を支える必需品です。素材や形やサイズには幅があり地域の慣習や宗教、式の規模によって選び方が変わります。選定では故人の体格に適合する内寸、火葬炉や霊柩車の搬送制約、会場の導線と設置スペース、家族の予算の希望を総合的に見ます。どれか一つに偏らずバランスを取る発想が結果的に満足度を高めることに繋がります。

棺(かん)とは故人を納めるための箱のことです。一般的には「棺桶(かんおけ)」や「柩(ひつぎ)」とも呼ばれます。葬儀や火葬の際には必ず使用されるもので、素材や形、大きさによって多くの種類があります。

棺とは?棺・棺桶・柩の違い

「棺」と「棺桶」と「柩」という言葉には微妙な違いがあります。

棺(かん) … 一般的に用いられる正式な言葉。故人を納める箱を指す

棺桶(かんおけ) … 主に日常会話や俗語的な表現。昔の桶型の棺に由来する言葉

柩(ひつぎ) … 文語的・格式ばった表現。古い文献や宗教儀礼で使われる。

これらはすべて同じものを指しますが、場面や文章の格調に応じて使い分けられています

葬儀に関わる言葉の中でも「棺」「棺桶」「柩」は似ていて混同されやすい表現です。結論から言えば、いずれも故人を納める箱を指しますが響きや使われる場面には違いがあります。この違いを知っておくと葬儀の場面で安心して言葉を選べるようになります。

まず「棺」は最も広く使われる正式な言葉で宗教や地域を問わず中立的に用いられます。葬儀社の説明や見積書でもこの表記が一般的で、初めて接する人にも分かりやすい表現です。一方で「棺桶」は日常会話でよく耳にする呼称です。特に昔は桶のような形の棺があったことから生まれた言葉でやや俗語的な響きを持ちます。そのため儀式的な場よりも身近な会話や小説などで見かけることが多いのです。

さらに「柩(ひつぎ)」は文語的で格式が高い言葉です。宗教儀礼や新聞記事、公的文書などで用いられることが多く、霊柩車という言葉に残っているように歴史的な背景を含んでいます。実際の葬儀の現場では厳密に使い分けられることは少なく、どの言葉であっても意味が通じる場合がほとんどです。

「棺の選び方を理解したうえで、葬儀全体の流れを押さえておくと、より安心して準備を進められます。

➡お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド

棺に込められた意味と役割

棺は単なる容器ではなく故人を守り敬意を示す重要な存在です。葬儀の場で故人らしさを表現し参列者が別れに向き合う拠り所となるため、選び方や意味を理解しておくことはとても大切です。

その理由は棺が「衛生面での保全」「象徴的な意味合い」「家族や参列者の心を支える役割」という三つの側面を持っているからです。亡くなった方の身体は時間とともに変化しますが、棺に納めることで尊厳を守りながら安置することができます。同時に棺は遺族の祈りや想いを託す象徴でもあり、見送る人々が心を込めて送り出す場を形作ります。

具体的な工夫としては内部に寝具やレースを備え、蓋には小窓を設け、ドライアイスを保持できる構造などがあります。これにより「清らかに見送る演出」と「実務的な安置」が両立されます。また釘打ちの儀式はその象徴的な例で、参列者一人ひとりが釘を打つ行為により故人との最期の別れを共有できます。

棺は実用性と精神性の両面を兼ね備えた存在です。見た目や価格だけで判断するのではなく、構造や象徴性を理解して選ぶことで遺族は「この棺で見送れてよかった」と安心でき、その後の心の整理や供養にもつながるのです。

参照:冠婚葬祭総合研究所 葬祭等に関する意識調査』結果報告

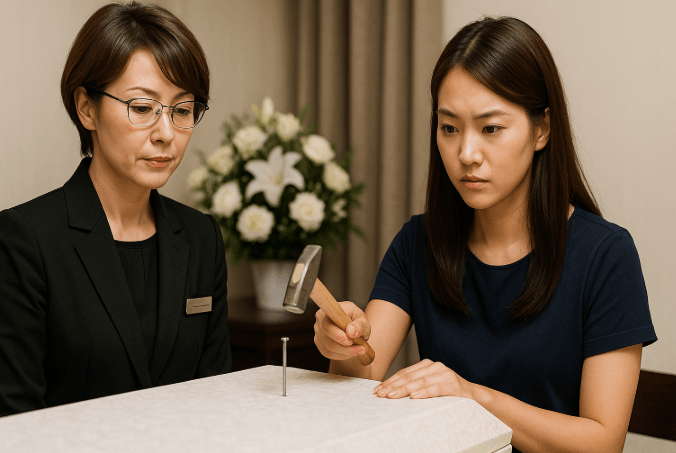

葬儀で行う釘打ちの儀式の意味

釘打ちの儀式は葬儀において故人との別れを形にする重要な行為です。棺の蓋を閉じる動作そのものが「これで旅立つのだ」と心に区切りをつける役割を果たし、遺族が気持ちを整理するきっかけとなります。

この儀式が重視されるのは単なる作業以上の意味を持つからです。まず最期の別れを実感する場面となります。参列者は釘を一打ちすることで、自らの手で送り出したという感覚を得られ、ただ立ち会うだけでは得られない心の整理が促されます。次に棺をしっかり閉じることには「不浄を寄せ付けない」という昔ながらの衛生的な意味も込められています。かつては感染症対策としての側面もありましたが、今では象徴的な意味合いとして受け継がれています。

具体的には火葬前や出棺の直前に行われることが多く、参列者が順に棺へ釘を打ち込むのが一般的です。ただし、地域や宗派によって方法は異なり釘を完全に打ち込まずに添えるだけで済ませたり、葬儀社スタッフが代行したりする場合もあります。近年は棺の密閉性が高まり小窓で拝顔できる仕様も普及したため、釘打ちを省略する例も増えてきました。

要するに釘打ちの儀式は「心の区切り」「故人の尊厳を守る象徴」「参列者全員での送り出し」という三つの意義を併せ持ちます。儀式を行うかどうかは地域や家族の判断に委ねられるため、事前に担当者と相談して理解した上で臨むと安心できるでしょう。

「棺の準備と同時に、親族として必要な手続きも把握しておくと安心です。」

➡親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧

棺 種類 サイズ 横幅 身長で後悔しない選び方

- 棺の種類(木棺・布張り棺・金属棺・ダンボール棺など)

- 形状の違い(平棺・山型・キャスケット型など)

- 棺サイズの基本と「失敗しない選び方」

- 身長や体格に合わせたサイズの決め方

- 棺の値段と相場を徹底解説

- 後悔しない棺選びのコツ

- 棺 種類 サイズ 横幅 身長の選び方まとめ

棺の種類(木棺・布張り棺・金属棺・ダンボール棺など)

| 種類 | 質感・意匠 | 機能面の特徴 | 価格帯の目安 |

|---|---|---|---|

| 木棺(フラッシュ) | 木目の自然感、軽量 | 流通量が多く選択肢豊富 | 低〜中 |

| 木棺(無垢) | 高級感・香り・重厚 | 重量あり 搬送に人数を要することがある | 中〜高 |

| 布張り棺 | 色柄が豊富 華やか | 見栄えがよく写真映え | 低〜中 |

| ダンボール棺 | シンプル〜布張り風の意匠まで | 燃焼効率に配慮 強化紙で十分な強度 | 中 |

| 金属系 | 重厚で耐久感 | 国内火葬の条件とコストに注意 | 高 |

棺の種類を理解しておくことは納得できる葬儀の準備に欠かせません。限られた時間の中で判断を迫られる場面が多いため、特徴を押さえて比較することが安心につながります。

代表的な棺には木棺・布張り棺・金属棺・ダンボール棺の四種類があります。木棺は最も一般的で合板に突板を貼ったものから桐や檜の無垢材まで幅広く存在します。桐は軽量で湿気を防ぐ特性があり、日本の風土に合っていることから特に選ばれやすい素材です。布張り棺は外側に布を施し色や柄のバリエーションが豊富で、祭壇の雰囲気に合わせやすい点が魅力です。

金属棺はステンレスや銅を用いた重厚感のあるタイプで海外では主流ですが、日本ではキリスト教式や格式を重んじたい葬儀で限定的に用いられます。ただし火葬場によっては使用できないこともあり事前確認が必須です。近年注目されているダンボール棺は、強化紙素材で作られ軽量かつ費用も抑えられるのが特徴です。環境配慮やエコ葬儀の需要に合致し、防水加工を施した製品なら実用面でも安心して利用できます。

棺を選ぶ際には見た目や価格だけでなく「火葬炉との適合性」や「搬送時の扱いやすさ」も考慮することが大切です。つまり棺の種類は単なる容器以上に、故人らしさや家族の価値観を表す重要な要素です。特徴を理解しておけば悔いのない決断ができ、故人にふさわしい形で最期を見送ることができるでしょう。

「納棺や入棺の流れも合わせて知っておくと、当日の心構えがしやすくなります。」

➡入棺と納棺の違いとは?儀式の流れと必要な準備を紹介

形状の違い(平棺・山型・キャスケット型など)

棺の形にも違いがあります。

| 形状 | 特徴・構造 | 雰囲気・印象 | 適しているケース | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 平棺(ひらかん) | 四角くシンプルな形状。日本で最も普及。 | 控えめで落ち着いた印象。宗派を問わず使用可能。 | 質素を望む家族、伝統的な葬儀。 | 特になし。幅広い場面で利用可能。 |

| 山型棺 | 蓋が斜めに盛り上がり、立体感が出る。 | 華やかで存在感のある印象。布張り仕上げと好相性。 | 故人を明るく送りたい場合や華やかさを重視する葬儀。 | 装飾性が高いため、シンプルさを好む人には不向き。 |

| キャスケット型 | 蓋が二分割され、上半分だけ開けられる構造。欧米で一般的。 | 重厚感・格式があり、洋風葬儀に映える。 | キリスト教式や洋風スタイルの葬儀。格式を重んじたい場合。 | 火葬場によっては対応できないことがあるため、事前確認が必要。 |

このように形状の違いは葬儀の印象や参列者の受け止め方に直結します。平棺はシンプルで普遍的、山型は華やか、キャスケット型は格式や洋風の雰囲気といった具合にそれぞれの特徴が葬儀全体を彩ります。棺の形を知っておくことで限られた時間の中でも納得のいく選択ができ、故人をよりふさわしく見送る一助となります。

「納棺に立ち会う際の服装マナーも、事前に確認しておくと安心です。」

➡納棺の服装にジーパンはNG?厳粛な場にふさわしいマナーとは

棺サイズの基本と失敗しない選び方

棺のサイズは、故人の体格と葬儀会場の環境を踏まえて選ぶことが大切です。標準規格に頼るだけでは思わぬ失敗につながる可能性があります。

棺には外寸と内寸がありそれぞれ意味が異なります。外寸は火葬炉や霊柩車や会場の搬入口に関係し、内寸は故人の体格に直結します。板厚や内装分によって内寸は外寸よりも数センチ狭くなるため表示だけを見て判断すると窮屈になることがあります。一般的な棺の外寸は長さ180〜200cm、横幅53〜60cmほどです。適切な目安は「寝かせた際に足の甲が伸びるため、内寸は身長プラス10〜15cmが目安」とされます。「肩幅や胸囲にゆとりを持たせた横幅」とされています。しかし、身長の高い方や体格の大きい方では標準棺が合わず窮屈に見えてしまうことがあります。逆に小柄な方に大きすぎる棺を選ぶと空間が不自然で違和感を覚えることもあるでしょう。また自宅や小規模式場では棺が大きすぎると動線を妨げ、参列者が集まりにくくなるケースもあります。

サイズ選びで迷ったら必ず葬儀社や専門スタッフに相談しましょう。多くの葬儀社は体格や会場条件に合わせた具体的なサイズ提案を行ってくれます

身長や体格に合わせたサイズの決め方

参考表|内寸目安と対象体格

| 推奨外寸の目安 | 想定内寸の目安 | 対応しやすい体格の例 |

|---|---|---|

| 180×53cm前後 | 約175×48cm前後 | 身長160cm前後 標準体型 |

| 190×55〜58cm前後 | 約185×50〜53cm前後 | 身長170〜175cm 標準体型 |

| 195×58cm前後 | 約190×53cm前後 | 身長180cm前後 痩せ〜標準 |

| 200×60cm前後 | 約195×55cm前後 | 高身長や大柄 肩幅広め |

※製品により差があるため、実寸確認が前提

棺のサイズは一般的に「長さ180〜190cm前後」「横幅50〜60cm程度」が標準です。ただし規格はメーカーや地域によって異なるため事前に確認が必要です。サイズ選びを誤ると火葬場で収まらないケースもあるため注意が必要です。

棺のサイズは故人の身長や体格に合わせて余裕を持たせて選ぶことが基本です。身長だけでなく肩幅や胸囲も考慮する必要があります。また、体格の大きい方は長さよりも横幅が問題になるケースが多く、標準サイズでは窮屈に見える可能性があります。こうした点を無視すると「せっかくの見送りで不自然な印象になった」という後悔につながるのです。

例えば身長170cmの方であれば、180〜185cm程度の棺が自然に収まります。標準的な横幅は50〜60cmですが、肩幅の広い方には60cmクラスやワイドタイプが適しています。逆に小柄な方であれば標準棺で十分な余裕があります。さらに極端に高身長や大柄な方には「特棺」と呼ばれる特注サイズやアクリル蓋仕様が用意されており、早めに相談しておくことで追加費用や手配の遅れを防ぐことができます。

棺のサイズ選びは単なる数字ではなく、見た目の調和や遺族の安心感にも直結します。迷ったときは必ず葬儀社に相談し、基本の目安に体格や会場条件を重ねて判断することが大切です。適切なサイズを選ぶことで「本当にふさわしい棺で送り出せた」という確信が得られ、葬儀全体の安心感にもつながります。

「出棺の際の見送り挨拶も、棺の準備と並んで重要なポイントです。」

➡【出棺】見送り挨拶で失敗しないためのコツと準備

棺の値段と相場を徹底解説

| 区分 | 目安価格帯 | 備考 |

|---|---|---|

| ベーシック木棺・布張り | 数万円台〜十数万円 | 標準仕様の中心帯 |

| 刺繍・彫刻入り | 十数万〜数十万円 | 意匠強化で上振れ |

| 無垢材・家具調 | 数十万円〜 | 高級ライン |

| 強化紙・エコ系 | 中価格帯 | 燃焼効率や環境配慮 |

※地域・葬儀社ごとの葬儀費用設定差あり 参考表|価格帯の目安(棺単体)

棺の値段は一律ではなく、素材や装飾の有無、さらに葬儀プランの内容によって大きく変動します。相場を把握して比較検討することが、納得のいく選択につながります。

価格帯は数万円台から百万円を超える高級棺まで幅広く、選択肢が多いため迷いやすいのが実情です。布張りやシンプルな木棺は低価格帯、刺繍や彫刻を施した木棺や無垢材のものは中~高価格帯に属します。さらに漆塗りや家具調、金属棺などは高級品とされ、数十万円から数百万円に達することもあります。

例えば布張りのシンプルなタイプは10万円前後、無垢材を使った棺は20万円前後が一般的です。環境配慮型のダンボール棺は中価格帯として選ばれることがあり、洋風葬儀で使うキャスケット型や漆塗り棺は高級ラインに分類されます。

ただし注意すべきは「棺の単価だけで判断しない」ことです。葬儀社のプランでは搬送・安置・ドライアイス・式場利用料などが含まれるため、総額の中で棺の位置づけを確認し同条件で見積もりを比べることが欠かせません。

棺の価格は数字以上に葬儀全体の雰囲気や遺族の思いを反映する要素です。シンプルさを大切にするのか豪華さで華やかに見送るのかを明確にしたうえで、相場を理解して葬儀社に確認することが大切です。納得できる棺を選べば「本当に望んだ形で送り出せた」という安心感につながります。

後悔しない棺選びのコツ

棺を選ぶ際は「サイズや構造」「意匠や故人らしさ」「予算のバランス」の三つを揃えて考えると、迷いが減り、納得のいく選択につながります。

棺は葬儀の中心となる存在であり、価格や見た目だけで判断すると「思っていたものと違った」と後悔することがあります。体格に合わなければ火葬炉や会場で不具合が出る可能性があり、また故人の性格や家族の価値観に合わないデザインは違和感を生むことも。さらに予算を超えてしまうと葬儀全体に負担がかかります。

例えば身長や体格に合わせて標準棺かワイドサイズかを選ぶのは基本です。そのうえで、華やかな性格の方なら明るい布張り棺、落ち着いた性格なら木目を生かした無垢材の棺といったように「故人らしさ」を反映させると見送りにふさわしい雰囲気が生まれます。

価格帯は3万円台から100万円を超えるものまで幅広いため、全体の葬儀費用とのバランスを考え「納得できるライン」をあらかじめ決めておくことが安心につながります。また事前にネットやカタログで種類や相場を確認しておくと、時間の限られた場面でも慌てずに選べます。

「通夜や葬儀の基本的な知識を押さえておくことで、棺の準備と併せて全体像を理解できます。」

➡通夜はいつから始まる?喪家に礼を失しない基本情報

Amazonの棺を参考にする

近年では、棺もインターネット通販で購入できる時代になりました。これまで棺といえば葬儀社や仏具店で提案されるものをそのまま受け入れるのが一般的で、価格を比較する機会はほとんどありませんでした。しかし、通販で棺を調べてみると、数万円台から購入できる商品が多く出品されており、その価格差に驚く方も少なくありません。

- 折りたたみ式で搬送や保管に便利な平棺

- 布団付きで直葬や家族葬にも対応できる仕様

- 規格サイズ(6尺前後)が明記され、身長との対応を確認しやすい

- 実際の購入者レビューから分かる使い勝手や注意点

- 事前準備ができる方にとっては費用軽減の選択肢となる

折りたたみ式平棺の特徴

Amazonで取り扱われている棺の一例として折りたたみ式の平棺があります。桐張りや強化紙などの素材を用い、必要なときに組み立てて使用できる仕様です。保管スペースを最小限に抑えられるため、急な葬儀準備や在庫を持ちたくない場合に役立ちます。搬送もしやすく、遠方での葬儀やご自宅への搬入時にも利便性があります。

付属布団で直葬や家族葬に対応

布団がセットで付属している点も特長です。別途準備する手間を省けるため、直葬や家族葬など簡素な形式で葬儀を行うケースに適しています。最低限必要な要素が揃っているので、喪主やご家族の負担を減らすことができます。

サイズ表記と選びやすさ

Amazonの棺では6尺前後(約181cm)といった規格サイズが明示されており、身長や体格に合わせて選びやすいのが利点です。火葬炉の搬入制限や斎場での制約を考える際、具体的な数値が分かるのは安心材料になります。

購入者レビューから見える実際の利用感

商品ページにはレビューやQ&Aが掲載されており、組み立てやすさや強度、火葬場での扱われ方などの実際の利用感が共有されています。初めて棺を準備する方にとって、こうした体験談は不安を和らげる助けとなります。

事前準備ができる方にとってのメリット

一般的に病院で死亡診断書を受け取った直後にはすぐに葬儀社を手配しなければならず、棺の種類や価格を比較検討する余裕はほとんどありません。多くの方は仏具店や葬儀社が提示する棺をそのまま選ぶのが一般的で、通販で販売されている棺の価格を知らないことが多いのです。

しかし、余命宣告を受けて事前に準備を進められる場合は、Amazonのような通販を利用することで選択肢が広がります。費用を抑えつつご家族の希望に沿った棺を選べるため、葬儀全体の負担を軽減することにつながります。こうした事前準備はいざという時に慌てず安心して最期の時間を迎えるための大きな助けとなります。

大切なのは「通販で買うべきかどうか」という二択ではなく「通販の価格や種類を参考にする」姿勢です。その情報を手にしているだけでも、葬儀社と相談するときに落ち着いて判断できるようになります。棺は葬儀全体の印象を左右する重要な要素だからこそ事前に知識を得ておくことで納得と安心を持って最後の選択ができるようになるのです。

葬儀社との調整ポイント

通販で棺を用意した場合でも実際に葬儀を進行するのは葬儀社です。そのため棺の持ち込みが可能かどうかを必ず事前に確認する必要があります。葬儀社によっては「持ち込み料」が発生する場合があり、結果的に費用メリットが薄れることもあります。反対に柔軟に対応してくれる葬儀社であれば、総額を大きく抑えられる可能性もあります。

さらに大切なのは、遺族として「なぜ通販棺を選んだのか」という意図を葬儀社に伝えておくことです。「予算を抑えたい」「故人の希望に沿いたい」など背景を理解してもらうことで、葬儀社も納得しやすくスムーズな進行につながります。棺の持ち込みはややイレギュラーな選択肢ではありますが、事前に十分な調整を行えば経済的にも精神的にも納得感のある葬儀を実現できるのです。

【このQ&Aの活用方法】

時間がないときにも、このセクションだけ読めば迷わず棺を選べます。

「どう判断したらいいのか」「何を基準に行動したらいいのか」に直結する答えを整理しました。

手配や打ち合わせの直前に見返すことで、不安を和らげながら確実に行動できます。

Q1. 棺と棺桶、柩はどう違うのですか?

A:すべて「故人を納める箱」を指しますが、

「棺」…もっとも一般的で正式な表現

「棺桶」…口語的な呼び方

「柩」…文語的・格式的な表現(霊柩車の語に残る)

と使い分けられます。

Q2. 棺の種類はどのように選べばいいですか?

A:主に「木棺」「布張り棺」「金属棺」「ダンボール棺」があります。

ダンボール棺:環境配慮型でシンプル

木棺:最も一般的で流通が豊富

布張り棺:華やかさが出やすい

金属棺:海外では主流だが国内火葬場で制限もある

Q3. 棺のサイズはどうやって決めればよいですか?

A:原則は「身長+10〜15cmの内寸」と「肩幅・胸囲にゆとり」です。

外寸は火葬炉や霊柩車に収まるかを必ず確認しましょう。

「身長 → 横幅 → 搬送条件」の順でチェックするのが失敗を避けるコツです。

Q4. 棺の価格はどれくらいが相場ですか?

答え:おおよその目安は以下です。

高級:50万円以上(無垢材や装飾付き)

安価:3万〜10万円程度(布張りやシンプル木棺)

中価格帯:15万〜30万円程度

「棺単体の金額だけでなく、総額(搬送・安置・返礼品を含む)で考える」と失敗が減ります。

Q5. 後悔しない棺選びのコツは?

答え:次の3点を押さえることです。

1.総予算の中で無理がないか

2.体格と火葬炉・会場に適合しているか

3.家族の価値観に合う意匠か

棺の種類 サイズと横幅、身長を含めた選び方まとめ

以下に、この記事の要点を簡潔に整理します。

- 体格と制約と予算の三条件を揃えれば安心

- 棺は故人の安置と象徴性を併せ持つ大切な要素

- 棺・棺桶・柩は文脈で重なり実務上は総称で捉える

- 釘打ちは地域差があり小窓普及で簡略化もある

- 素材は木棺と布張りが中心で紙系も選択肢

- 形状は平棺が基準 山型やキャスケットも活用

- 外寸は搬送と火葬炉 内寸は体格適合で考える

- 内寸は身長プラス10〜15cmが目安

- 横幅は肩幅と胸囲の余裕を重視して選定

- 特棺は費用増と納期を見込み早めに相談

- 価格は意匠と素材で変動 総額視点で比較

- 付属寝具や小窓など仕様差も見積で確認

- 会場導線と車両サイズの事前確認が有効