納棺の綿花飾りとは?意味・手順・代用品までやさしく解説

「納棺式の綿花飾り」と検索してたどり着いた方は「納棺で綿花を使うって本当?知らないと不安な方へ」という疑問や不安を抱えているかもしれません。納棺とはどんな儀式で、どのようなタイミングと流れで行われるのか。そして、その中で綿花を飾る理由や場所(顔・口・手など)はどう決められているのか、初めてだと分からないことばかりです。

この記事では

また、綿花が手に入らないときの代用品と工夫、納棺にふさわしい花の選び方まで網羅していますので納棺の場で後悔しないための判断材料としてお役立てください。

納棺 綿花飾りの意味と使い方を解説

- 納棺で綿花を使うって本当?知らないと不安な方へ

- 納棺とはどんな儀式?行うタイミングと流れ

- 納棺時に綿花を飾る理由と使う場所(顔・口・手など)

- なぜ綿花を飾るのか?意味と宗教的な背景を知っておこう

- 仏教における綿花飾りの意味

- 納棺 綿花 飾りの実践と代用方法まとめ

- 宗派によって綿花の使い方は違う?

- 死装束・綿衣装との関係も理解しよう

- 綿花飾りは絶対必要?迷ったときの判断ポイント

- 直葬や手元供養でも綿花を飾るべきか?

- 綿花が手に入らないときの代用品と工夫

- 納棺にふさわしい花の選び方

- Q&A

納棺で綿花を使うって本当?知らないと不安な方へ

綿花が使われる一番の理由は故人の体を優しく包み穏やかに見送るという日本ならではの弔いの精神にあります。見た目の印象を柔らかく整えると同時に「清らかに旅立ってほしい」という遺族の願いも込められているのです。

例えば、お顔の横に白い綿をふんわりと飾ることで、棺の天窓からのぞいたときに穏やかな表情に見えやすくなります。また、場合によっては口元に綿をあてて形を整えることもあります。これにより開いた口をやさしく閉じ、違和感のない自然な表情を保つことができます。一方で最近は綿花を省略する葬儀や直葬も増えており、綿花飾りが絶対に必要というわけではありません。

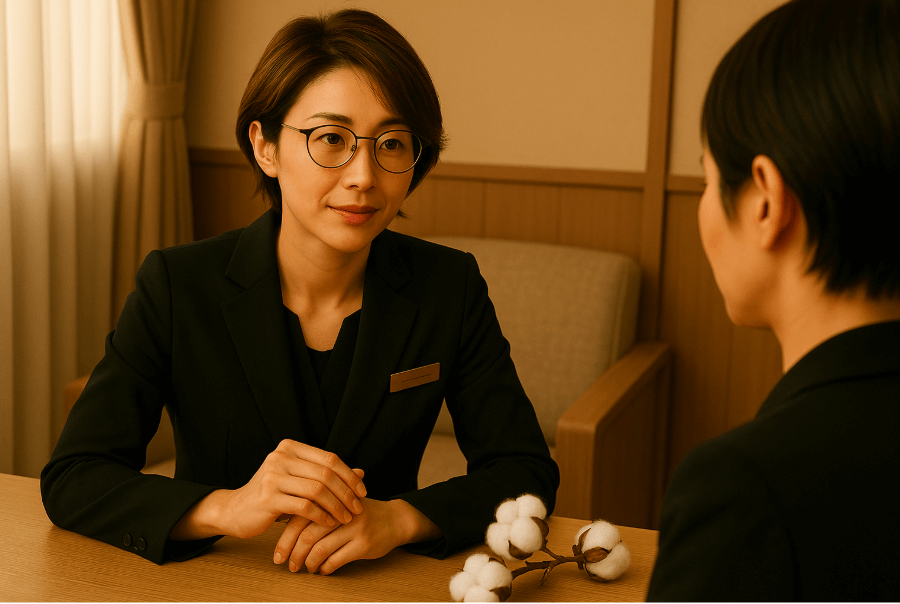

形式にとらわれ過ぎる必要はありませんが「丁寧に送ってあげたい」という想いがあるなら、綿花飾りはその気持ちを形にする方法の一つとして非常に有効です。わからない点があれば、遠慮なく葬儀社や納棺師に相談してみましょう。

納棺の綿花飾りは、お葬式の一連の流れの中でも特に印象的な場面のひとつです。全体の儀式の流れを把握しておくことで、気持ちの準備や動き方がわかりやすくなります。→【お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド】

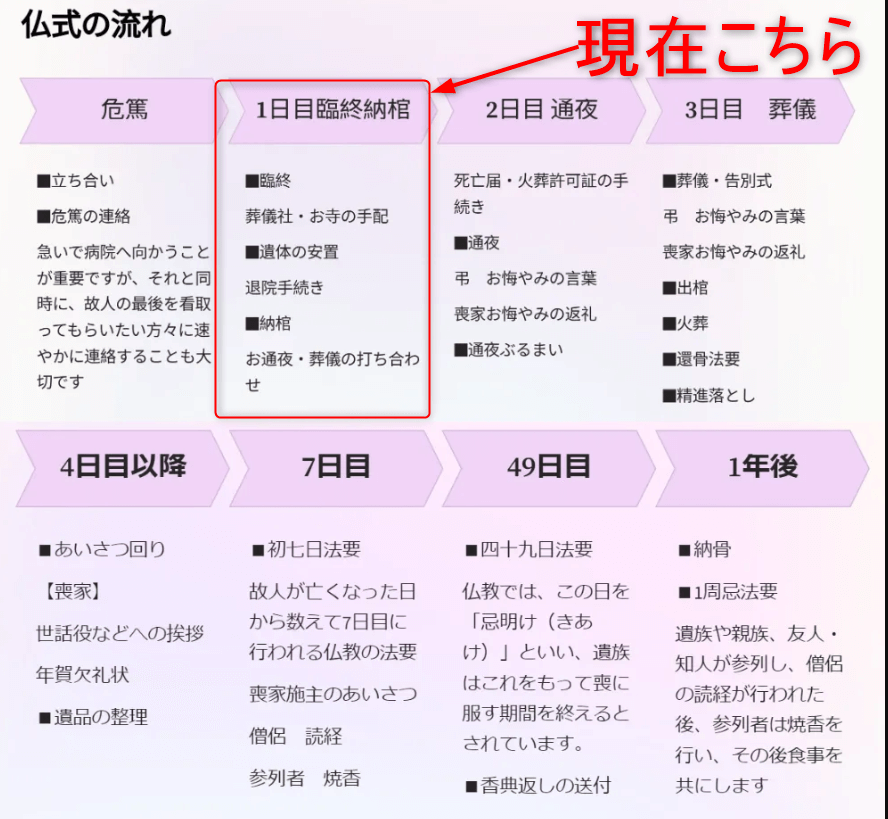

納棺とはどんな儀式?行うタイミングと流れ

納棺とは、亡くなった方の体を清め、整えたうえで棺に納める一連の儀式を指します。この儀式には、ただ棺に納めるという実務的な目的だけでなく「故人との最期の別れに気持ちを込める」という精神的な意味も含まれています。

一般的には死亡確認後、遺体が安置されてから通夜の前までに納棺の儀が行われます。自宅安置の場合でも斎場安置の場合でも葬儀の前に納棺は必ず行われるため、タイミングとしては通夜の当日午前中や前日になることが多いです。納棺の流れは以下の通りです。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 1. 身体の清拭 | 湯灌(ゆかん)や古式清拭で体を清める |

| 2. 死化粧 | 顔色を整え、髭剃りやヘアセットも行う |

| 3. 衣装の着替え | 白装束や故人が希望した服装に着替えさせる |

| 4. 綿花や副葬品の準備 | 綿花で装飾し、手紙や愛用品を一緒に納める |

| 5. 棺に納める | 故人を棺にお納めし、蓋を閉じて終了 |

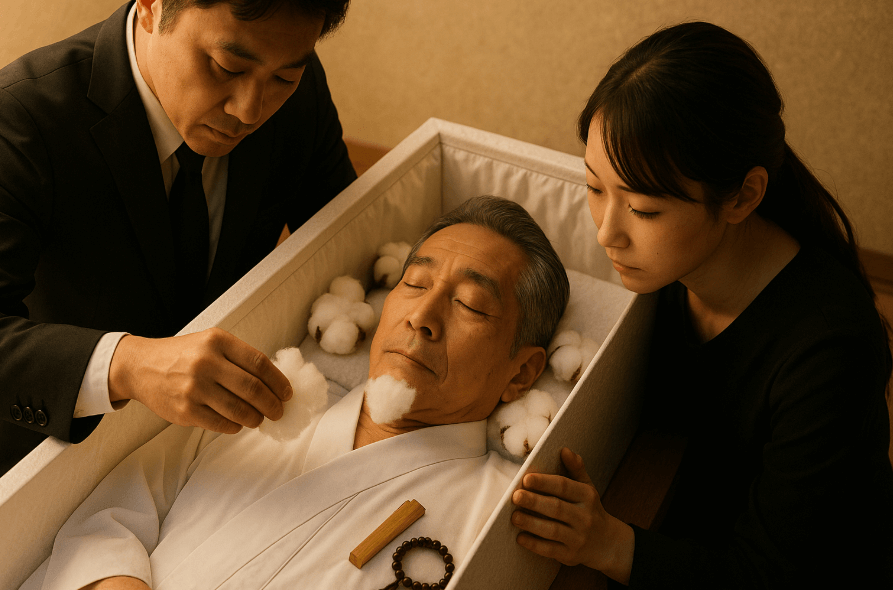

このように納棺は「物理的な準備」だけでなく「心を整える時間」でもあります。ご遺族が直接故人の手を清めたり、足に脚絆を巻いたりすることで感謝や想いを伝える貴重な機会にもなるのです。葬儀社のスタッフや納棺師が丁寧にリードしてくれるため、難しい作業を心配する必要はありません。不安な点があれば事前に流れを説明してもらうことで安心して臨めます。

綿花飾りに限らず、納棺から火葬までの間には多くの手続きや判断が求められます。親族として何から手をつければよいか迷う方は、下記のまとめ記事をご覧ください。→【親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧】

納棺時に綿花を飾る理由と使う場所(顔・口・手など)

.png)

納棺時に綿花を飾るのは日本の葬送文化においてごく自然な慣習です。その目的は単なる装飾ではなく故人の安らかな表情を保ち、旅立ちの支度として心を込めて送り出す意味があります。

まず飾る場所についてですが最も一般的なのは顔周りです。お顔の左右に綿花をふんわりと配置することで、表情が明るく見えやすくなり拝顔の際の印象も柔らかくなります。また、口元が開いている場合には脱脂綿などを含ませて閉じる処置が施されます。この作業は納棺師が行うことが多く専門的な技術が必要です。手の周りに綿花を置くこともあります。これは副葬品や数珠を一緒に持たせた際、手の位置が安定するようにという実務的な配慮とやわらかな印象を加えるためです。また胸のあたりや足元にも、小さな綿花を添えることがあります。

ただし、すべての葬儀で綿花が用いられるわけではありません。地域性や宗派、故人・ご家族の希望によっては、省略されることもあります。火葬場の規定で素材に制限がある場合もあるため事前に確認することが大切です。

納棺の場では、家族の立ち位置やふるまいも重要な意味を持ちます。特に、親族としてどこに立ち会うべきか迷ったときは、葬儀における席順や役割について理解を深めておきましょう。→【葬儀の席順と嫁の位置が持つ意味と配慮】

なぜ綿花を飾るのか?意味と宗教的な背景を知っておこう

納棺の際に綿花を飾る理由は、単なる見た目の美しさだけではありません。日本では綿花には「穢れを浄める」「心を込めて送り出す」といった象徴的な意味が込められています。死という現実に対して、静かで温かな印象を添えるための文化的な配慮ともいえるでしょう。

綿花の白は「純粋無垢」や「清浄」の象徴とされてきました。特に日本の伝統文化では、白い布や綿が故人の魂を穢れから守り来世への旅を妨げないための役割を果たすと考えられています。これは装飾としての意味以上に死者を敬い、丁寧に送り出すという精神文化が根底にあるからです。また死後の体は冷たく硬直が進むため、綿花でふんわりと包むことで柔らかな印象を与える効果もあります。たとえば顔まわりに白い綿を段差をつけて配置することで棺の天窓からのぞいた際に、穏やかで優しい表情に見えるように整えられます。

このような意味合いを知ることで綿花飾りは単なる習慣ではなく、遺族の気持ちと宗教的背景の両方に根ざした重要な儀式であることが理解できます。葬送文化における一つひとつの意味を知ることは、より納得感のあるお別れを実現する一歩になります。

綿花飾りを行う納棺式では、服装にも配慮が求められます。ジーパンなどカジュアルすぎる服装は避けましょう。

→【納棺の服装にジーパンはNG?厳粛な場にふさわしいマナーとは】

仏教における綿花飾りの意味

仏教では、生と死の循環や「浄化」の概念が重要視されており、納棺時の綿花飾りもこうした思想と深く結びついています。特に日本の多くの宗派で共通して見られるのが、綿花を通じて故人の魂を清め穢れなき姿で来世へと導くという考え方です。

仏教における白は「無垢」や「悟り」を象徴する色とされ、綿花の白色がそれにあたります。葬儀では白装束(仏衣)を着せるのも同じ意味で肉体的な死を迎えた故人が、魂としての新たな旅立ちを果たすための準備とされています。綿花もこの装束の一部のように使われ、頭や手元などに丁寧に飾られることで、「穏やかに成仏してほしい」という願いが込められるのです。宗派ごとに細かい違いはあるものの、たとえば浄土真宗では「成仏」というよりも「阿弥陀仏の元に往生する」という考えに基づき儀式に装飾を多用しない傾向も見られます。対して曹洞宗や真言宗などでは故人の霊を弔うために、形式や美しさを重視した丁寧な綿飾りを行うこともあります。

このように、仏教の綿花飾りは形式だけでなく、宗派ごとの信仰や考え方に根ざしています。納棺時に何を大切にすべきかを考えるうえで、こうした宗教的背景を理解しておくことはとても重要です。

参照:全日本仏教会:各宗派への質問・相談・法話の窓口

納棺のあと出棺までの流れを知っておくことで、心の準備がしやすくなります。

→【出棺 見送り挨拶で失敗しないためのコツと準備】

納棺 綿花の飾りの実践と代用方法まとめ

納棺における綿花飾りは、儀式的な意味と美しさの両方を兼ね備えた大切な作法です。ただし、綿花が用意できない場合や簡略な葬儀形式では、代用品を使って柔軟に対応することも可能です。ここでは、実際の飾り方と代用手段について、初心者でも安心して対応できるように体系的にまとめます。

まず、納棺における基本的な綿花の飾り方は以下の通りです。

| 飾る場所 | 目的 |

|---|---|

| 顔の周囲 | 柔らかい表情を演出し、顔色を明るく見せる |

| 口元 | 開口を自然に閉じる処置として使用 |

| 手の周辺 | 副葬品と一緒に手を安定させる効果 |

| 足元 | 白装束との統一感を持たせ、整った印象に |

次に、綿花が入手できない場合の代用品と注意点を確認しておきましょう。

「入棺」と「納棺」は混同されがちですが、実は役割や意味が異なります。

→【入棺と納棺の違いとは?儀式の流れと必要な準備を紹介】

宗派によって綿花の使い方は違う?

実は、綿花の使い方には明確な「全国共通ルール」があるわけではありません。地域や宗派、さらには葬儀社の方針によっても扱い方に違いが見られます。基本的な意味合いとして「故人の身体を清らかに整える」「死後の旅路を穏やかにする」といった考え方は共通していますが、使用の有無や配置の方法は柔軟です。

例えば、浄土真宗では「往生即成仏(おうじょうそくじょうぶつ)」の教えから、死後すぐに仏と一体になるとされるため、あえて死装束や綿花の儀式を行わない場合もあります。一方で、曹洞宗や天台宗などの宗派では伝統的な納棺儀礼を重視し、顔まわりや手の上などに丁寧に綿花を置くスタイルが多く見られます。

また、同じ宗派であっても都市部と地方では実施方法に差があることも珍しくありません。都市部では葬儀を簡素化する傾向が強く最低限の儀礼にとどめるケースもありますが、地方では伝統を重んじ、綿花をしっかり使って故人を整えることが一般的です。このように宗派だけでなく風習や施主家族の意向も影響するため、綿花の扱いに絶対的な正解はありません。

ご遺体を自宅で安置する場合、綿花飾りの準備や気持ちの整理に不安を感じる方も多いようです。

→【遺体安置を自宅で行う際の怖い気持ちを軽減する心得】

死装束・綿衣装との関係も理解しよう

納棺時に使用される綿花と、故人に着せる死装束(仏衣)や綿衣装との関係は密接です。これらはすべて「故人を清らかに装い、安らかに旅立たせる」という目的のもとで用いられます。どれも白を基調としており、宗教的にも「穢れを祓う」「浄化する」といった意味が込められています。

死装束は主に白無地の仏衣一式を基本とし、旅立ちの姿として手甲・脚絆・頭陀袋・六文銭などが添えられます。これに加えて綿花で顔まわりや手元をやさしく飾ることで、より温かな印象に仕上げられます。さらに、和装を模した「綿衣装」は、特に現代では演出的な意味合いが強く、花嫁衣装や羽織袴などを綿で再現するスタイルとして人気を集めています。

以下にそれぞれの特徴をまとめました。

| 項目 | 内容 | 使用目的 |

|---|---|---|

| 死装束(仏衣) | 白装束+旅支度用小物 | 仏教的な旅立ちの象徴 |

| 綿花 | 顔・手・足などに飾る | 美しさの演出と浄化の象徴 |

| 綿衣装 | 綿で作る衣装風の飾り | 故人の人生を表す象徴的な演出 |

ただし、綿衣装は施行に時間がかかるため、火葬場の時間制限や副葬品の配置との兼ね合いを考慮する必要があります。また、布団や副葬品で綿花飾りが隠れてしまうこともあるため装飾の配置には注意が求められます。納棺における装いは宗教的な形式と遺族の希望が交差する部分です。すべてを完璧に整えるよりも「故人らしく美しく送り出す」ことを優先する姿勢が求められます。

最近は一日葬のように短縮された葬儀形式でも、綿花を用いた納棺を行うことがあります。→【一日葬 焼香のみで失礼にならない参列のポイント】

綿花飾りは絶対必要?迷ったときの判断ポイント

納棺での綿花飾りはあくまで「推奨される習慣」の一つです。必ず用意しなければならないものではありません。近年は葬儀の簡素化が進み綿花を使わない納棺も増えてきています。そのため「綿花がないと失礼になるのでは?」と過度に心配する必要はありません。

判断に迷ったときにまず確認すべきなのは、宗派の教えと地域の慣習です。仏教の中には死後の姿を整える儀式を重んじる宗派もあれば、故人を仏と見る立場から綿花などの儀礼を省略する宗派もあります。また、地方によっては綿花が非常に重要視される一方、都市部ではあまり行われない傾向にあることも事実です。次に意識したいのは遺族や故人の意向です。故人が生前に「簡素な見送りでよい」と希望していた場合、綿花飾りをあえて省略するのも自然な選択です。逆に「伝統的な形式で送りたい」と思うのであれば、しっかりと準備してあげるのがよいでしょう。

また、葬儀社と相談することで必要性や代替手段についてアドバイスをもらうことも可能です。脱脂綿や布で代用することもできますし、「口に綿を詰めるのが苦手」と感じる場合には、口元を軽く覆う形で済ませるなど、柔軟に対応してもらえることがほとんどです。

納棺式に立ち会う方の中には、香典の準備に不安を感じるケースもあります。

→【不祝儀袋をダイソーで選んでも失礼にならない知識】

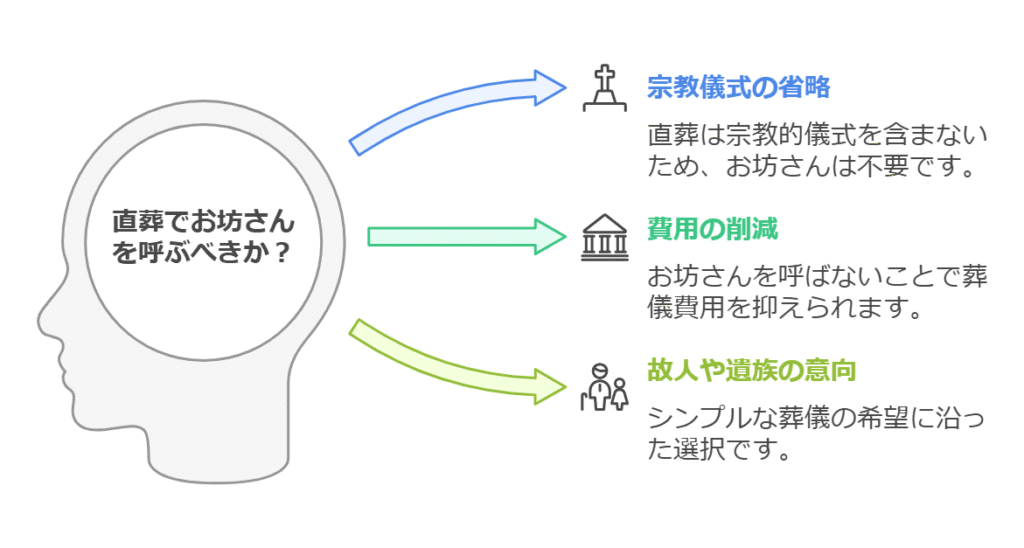

直葬や手元供養でも綿花を飾るべきか?

最近は、通夜や告別式を行わずに火葬のみで見送る「直葬」や、自宅での供養を続ける「手元供養」を選ぶ人が増えています。こうした簡略な形式でも「最低限の敬意は示したい」と考えるご遺族は少なくありません。そのような場面でも綿花飾りは気持ちを形にする手段の一つとして活用されています。

直葬では時間や場所に制約があるため華やかな飾りは難しいケースが多いですが、白い綿花をお顔まわりにそっと添えるだけでも印象は大きく変わります。手元供養では、ご遺体を見送った後も綿花を「お守り」として保管し遺影のそばに飾る方もいます。

下記に、供養の形式別における綿花飾りの考え方をまとめました。

| 形式 | 綿花飾りの有無 | 工夫のポイント |

|---|---|---|

| 直葬 | あってもよい | 時間短縮のため、簡素な飾りにする |

| 手元供養 | 任意 | 花や遺影と並べると安らぎの空間になる |

| 家族葬 | 推奨される | 親しい人の見送りだからこそ丁寧に飾る |

このように、直葬や手元供養であっても、綿花を使うかどうかは選択の自由があります。必ずしも形式通りでなくても、故人を想う気持ちを大切にすることが、最も大事なポイントです。

最近では「形式にとらわれない葬送」を望む方も増えており、綿花飾りも自由な形で行われるケースがあります。現代の新しい葬儀の形について興味がある方はこちらをご覧ください。

→【葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法】

綿花が手に入らないときの代用品と工夫

綿花が手元にない状況でも、落ち着いて代用品を工夫すれば問題なく対応できます。綿花の役割は「故人の表情や身体をやさしく整えること」であるため、見た目や機能が似たものであれば代用は十分可能です。

代表的な代用品は脱脂綿やコットンパフです。これらは薬局やドラッグストアで簡単に手に入るため急ぎのときにも安心です。ふわっとした質感が綿花に近く、顔のまわりや手元に置いても違和感がありません。また、ティッシュペーパーを重ねて丸めたものも、一時的な応急処置として使うことができます。特に気をつけたいのは「医療用ガーゼ」のような織り目の粗い布をそのまま使うと、少し無機質な印象を与えてしまうことです。可能であればやわらかく清潔な素材を選び、故人の顔に違和感のないように添えてあげることが大切です。

前述の通り、綿花自体が宗教上の必須アイテムではないため、「代用品で失礼にあたるのでは?」と過度に不安になる必要はありません。見た目と気持ちの両面を大切にしながら、その場でできる工夫をすることが大切です。

「納棺式に呼ばれたけれど会社を休めるか不安…」という方は、忌引き明けのマナーも知っておくと安心です。

→【忌引き明けの声かけ 必要なマナーと職場復帰時の注意点】

納棺にふさわしい花の選び方

納棺の際に花を添えることは、故人への敬意と感謝を表す行為の一つです。ただしどのような花でも良いというわけではなく、納棺にふさわしい種類や配色があります。

まず大切なのは「香りや色が強すぎないこと」です。遺体の周囲に置かれるため、優しい色味の花が適しています。代表的な花には菊、カーネーション、トルコギキョウなどがありいずれも仏事に広く用いられています。これらの花は清楚で落ち着いた印象があり、遺族や参列者の心にも安らぎを与えてくれます。一方でバラのように棘のある花は避けられることが一般的です。棘は「苦しみ」や「痛み」を連想させるため、仏事にはふさわしくないとされるためです。またユリのように香りが強い花も、周囲に気を配る場合には控えた方が無難です。花の配置についても全体のバランスを見て丁寧に行うことが重要です。

顔まわりや胸元、手元などにふんわりと添えるように置き、華美になりすぎないよう気をつけましょう。色合いは白を基調に淡いピンクや紫など、落ち着いた色味でまとめると整った印象になります。こうした工夫を通じて、納棺の花は単なる装飾ではなく「静かな別れの演出」として大きな役割を果たします。

弔問客への対応として供花をいただく場合は、綿花などと同様に心を込めた準備が大切です。

→【供花 会社からどこまで対応可能?適切な範囲と手配の注意点】

Q&A 納棺や綿花飾りについてよくいただく疑問

ここでは、納棺や綿花飾りについてよくいただく疑問に対し、できる限り具体的かつ丁寧にお答えします。初めて納棺に立ち会う方や、葬儀の準備を進めるご遺族の方にとって、少しでも安心して儀式に臨めるよう参考になれば幸いです。

Q1. 納棺で綿花を飾るのはどの宗派でも必要ですか?

すべての宗派で綿花飾りが必須というわけではありません。特に仏教の中でも宗派ごとに考え方が異なり、綿花を重視する宗派もあれば、形にこだわらない宗派もあります。納棺時の所作は葬儀社のスタッフが主導してくれるため、不安がある場合は宗派を伝えた上で説明を受けると安心です。

Q2. 綿花を飾る場所に決まりはありますか?

一般的には、顔まわり、口元、手のひらなどに綿花を置きます。これは、亡くなられた方の表情や姿を整え、穏やかな状態で旅立っていただくための配慮です。ただし地域や慣習によっても若干の違いがあるため、葬儀社が行う手順に従って問題ありません。

Q3. 綿花が手に入らない場合はどうしたらいいですか?

脱脂綿やコットンパフなど、やわらかくて白い素材であれば代用可能です。見た目を整えるために、ティッシュを丸めて白い布で包む工夫をするご家庭もあります。形や素材にこだわる必要はなく、「清らかに送りたい」という気持ちが大切にされます。

Q4. 綿花飾りを省略したら失礼にあたりますか?

省略しても失礼にはなりません。むしろ近年では、直葬や家族葬といったシンプルな形式が選ばれることも増えており、その中では綿花を使用しない納棺も一般的です。大切なのは形式よりも故人への敬意と配慮です。

Q5. 綿花以外に納棺で準備すべきものはありますか?

綿花のほかに、死装束や故人の愛用品、小さな数珠、手紙などを納棺することもあります。これらは必須ではありませんが、故人らしさを表現したいときや、見送りの気持ちを込めたいときに選ばれます。事前に相談すれば、葬儀社が丁寧にサポートしてくれます。

Q6. 子どもや若い世代でも納棺に立ち会って大丈夫ですか?

もちろん可能です。年齢に関係なく、家族の一員として最期の時間を過ごすことは大切な経験になります。ただし、遺体を見ることに不安がある場合は無理に立ち会う必要はありません。希望や気持ちを尊重してあげることが第一です。

このように、納棺や綿花飾りに関する疑問は、実際に体験してみないと分かりにくいものです。不安な点があれば、遠慮せずに葬儀社に確認するのが一番安心です。自分たちの想いを形にできるよう、必要な情報をしっかり把握しておきましょう。

納棺 綿花 飾りの意味・作法・代用までを総まとめ

記事のポイントをまとめます。

- 納棺の綿花飾りは故人の表情を整えるために使われる

- 顔まわりや口元、手元などに綿花を配置するのが一般的

- 綿花には清らかさや浄化の象徴という宗教的意味がある

- 仏教では白い綿が「無垢」や「悟り」の色とされている

- 宗派によって綿花の使用や飾り方に違いがある

- 曹洞宗や真言宗では丁寧な飾り付けが行われやすい

- 浄土真宗では形式よりも信心を重視するため省略もある

- 死装束や綿衣装と綿花はともに清めと旅支度の意味を持つ

- 綿花がなくても脱脂綿やコットンパフで代用可能

- ティッシュを白い布で包むなど家庭での工夫もできる

- 直葬や手元供養でも綿花を添えることで気持ちを表現できる

- 火葬場によって綿や副葬品の素材に制限がある場合がある

- 綿花飾りを省略してもマナー違反にはならない

- 納棺の際は葬儀社や納棺師と事前に確認するのが安心

- 大切なのは形式よりも故人を想う心をどう表すかという点