弔電のお礼をはがきで| 郵便局で手配する際の注意点一覧

弔電をいただいた後「どのようにお礼を伝えればよいか」と悩む方も多いかもしれません。特に、「弔電のお礼をはがきで送る」と検索している方は、正式なマナーを守りながら、スマートに対応したいと考えていることでしょう。この記事では、弔電のお礼にはがきで送るのは失礼ではないかを整理しながら、弔電 お礼 はがき 郵便局で送るのは失礼ではない?という疑問に答えていきます。

売っている種類と特徴や、弔電お礼はがきの文例やデザインは?官製はがきと私製はがきの違いについても詳しく解説してるので失礼のない丁寧なお礼を伝えましょう。

弔電 お礼 はがき 郵便局で送るのは失礼ではない?

- 弔電 お礼 はがき 郵便局で送るのは失礼ではない?

- 弔電お礼はがきは郵便局で買える?売っている種類と特徴

- 弔電お礼はがきの文例やデザインは?官製はがきと私製はがきの違い

- 弔電お礼はがきの郵便料金はいくら?必要な切手代を確認

- 郵便局で購入後、すぐ投函できる?発送代行サービスはある?

- 弔電 お礼 はがき 郵便局以外で準備する方法も紹介

一般的に、弔電へのお礼をはがきで送ることはマナー違反とはされていません。もちろん、相手との関係性や地域の風習によっては、電話や直接訪問することが望ましい場合もありますが、多くのケースでは、はがきを用いたお礼で問題ないと考えられています。

弔電への返礼は「感謝の気持ちを丁寧に伝える」ことが最も大切です。豪華な贈り物や長時間の訪問よりも、相手の負担にならず、きちんと気持ちが伝わる形を選ぶことが求められます。はがきはその点で、程よいフォーマルさと手軽さを兼ね備えた手段といえるでしょう。

弔電お礼はがきは郵便局で買える?売っている種類と特徴

弔電のお礼にはがきを用意する際、最も手軽に購入できる場所のひとつが郵便局です。全国の郵便局では弔事用に適したはがきを取り扱っており、必要なタイミングですぐに手に入れやすい点が大きな魅力といえます。

ここで取り扱われているのは主に「胡蝶蘭」や「百合」など落ち着いた花柄をあしらった弔事用デザインのはがきです。色合いも白やグレーを基調とした控えめなものが多く、送る相手に不快感を与える心配が少ないのが特徴です。例えば、郵便局で販売されている「弔事用胡蝶蘭はがき」は、官製はがきとして既に切手が印刷されており、別途切手を貼る手間がかかりません。はがき本体にも上品な光沢があり、弔意を表す場面にふさわしい仕様となっています。また、文章があらかじめ印刷されていない無地タイプもあり、自分でメッセージを書き添えるスタイルを選ぶことが可能です。

このように考えると、弔電お礼はがきを郵便局で購入するメリットは、「公的機関ならではの安心感」「弔事向きのデザインが豊富」「その場で郵送手続きもできる手軽さ」に集約されます。忙しい中でも確実に用意したい方には、非常に心強い選択肢といえるでしょう。

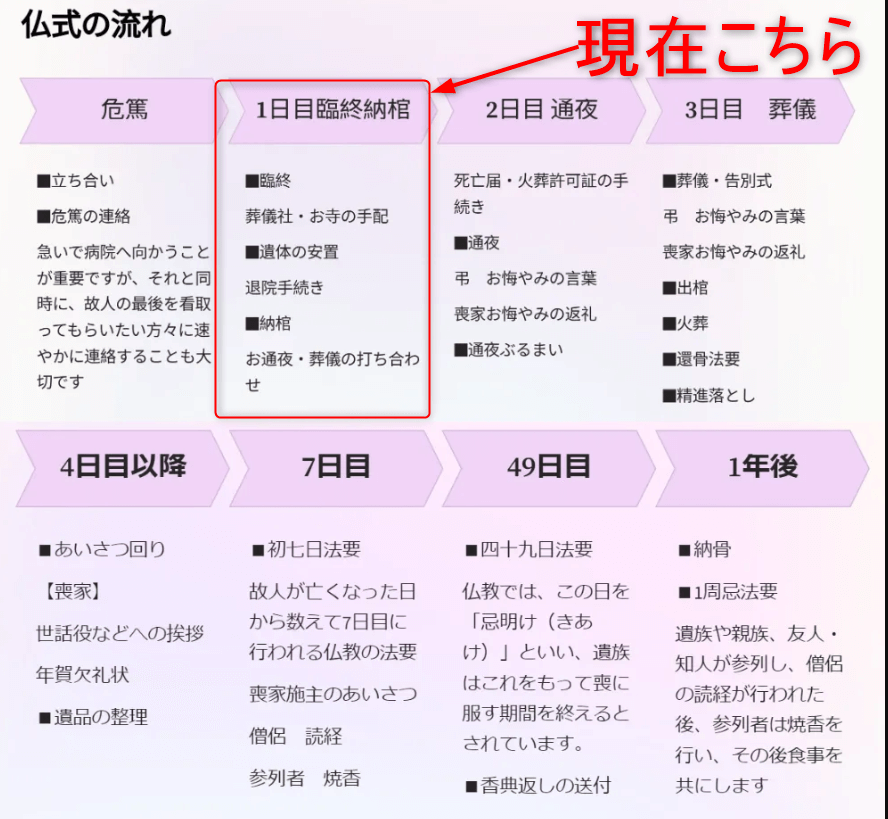

「弔電へのお礼は、葬儀の流れの一環として大切なマナーのひとつです。葬儀全体の流れや喪家の役割についても知っておくと、より適切な対応ができるでしょう。詳しくはこちらをご参照ください。」

➡ 【お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド】

弔電お礼はがきの文例やデザインは?官製はがきと私製はがきの違い

弔電のお礼をはがきで送る際、最も大切なのは「落ち着いたデザイン」と「丁寧で簡潔な文面」を選ぶことです。ここでは、選び方を体系的に整理してご紹介します。

【文例:誰にどのように送るかで使い分け】

| 相手 | 文例(例) | ポイント |

|---|---|---|

| 会社の上司・取引先 | 「ご丁重な弔電を賜り、誠にありがとうございました。無事に葬儀を執り行いましたことをご報告申し上げます。」 | フォーマルに、個人的な感情は控える |

| 親しい友人・知人 | 「ご弔意を賜り心より御礼申し上げます。皆様のお心遣いに支えられ、故人も安らかに旅立つことができました。」 | 温かみのある表現を織り交ぜる |

| 遠方の親戚 | 「このたびはご弔電をいただき、深く感謝申し上げます。おかげさまで滞りなく葬儀を終えました。」 | 報告と感謝を簡潔に伝える |

【デザイン選び:官製はがきと私製はがきの違い】

| 項目 | 官製はがき | 私製はがき |

|---|---|---|

| 発行元 | 郵便局 | 民間企業 |

| 切手 | 印刷済み | 貼付が必要 |

| デザイン | 公的・フォーマル(胡蝶蘭柄など) | 種類が豊富で個性が出せる |

| 向いている用途 | 取引先、目上の方など公的な相手 | 友人や親族などカジュアルな相手 |

このように、相手との関係性に応じて文面・デザインを選び分けることで、より心のこもったお礼状になります。なお、どちらを選んだ場合でも、色使いは白やグレーなど控えめなトーンにとどめ、華美なデザインは避けましょう。手書きで一言添えると、より丁寧な印象を与えることができます。

「弔電のお礼だけでなく、親族が亡くなった後にはさまざまな手続きが必要になります。初めて喪主や遺族側を務める方は、全体像を押さえておくと安心です。必要な手続きをまとめたガイドはこちらです。」

➡ 【親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧】

弔電お礼はがきの郵便料金はいくら?必要な切手代を確認

弔電のお礼をはがきで送る際、あらかじめ郵便料金や必要な切手代を把握しておくことは、とても大切です。正確なコスト感を持つことで準備にかかる手間を最小限に抑えることができるためです。

まず基本的な知識として、国内の通常はがきの郵便料金は85円(2025年現在)に設定されています。これは官製はがきでも私製はがきでも共通です。ただし、ここで注意したいのは、はがきの種類による違いです。

| はがきの種類 | 切手 | 郵便料金(国内) | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 官製はがき(弔事用) | 印刷済み | 85円 | 切手不要 |

| 私製はがき | 貼付必要 | 85円 | 自分で切手を貼る |

官製はがきであれば、そのまま文面を書いてポストに投函すればOKですが、私製はがきの場合は85円分の切手を別途貼る必要があります。切手を貼り忘れると、相手に届かず返送されるリスクがあるため、投函前に必ず確認しましょう。

「近年では葬儀の簡素化に伴い、弔電のお礼の方法も簡略化される傾向にあります。現代の新しい葬送スタイルについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。」➡【葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法】

郵便局で購入後、すぐ投函できる?

弔電お礼はがきを郵便局で購入した後すぐに投函できるかどうかは、多くの人が気になるポイントです。結論から言えば、多くの郵便局ではその場で記入し、すぐにポストへ投函することが可能です。このとき、知っておきたい流れは次の通りです。

| 手順 | 内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| 1. 弔電お礼はがきを購入 | 郵便局窓口で購入可能 | 官製はがきか私製はがきか確認 |

| 2. その場で宛名と文面を記入 | 簡易記入スペースあり(ない局もあり) | ボールペン持参が安心 |

| 3. 切手貼付(必要な場合) | 官製なら不要、私製なら85円切手を購入・貼付 | |

| 4. 局内ポストまたは窓口に投函 | 速達希望の場合は窓口へ | ポスト投函の場合、集荷時間に注意 |

このように、郵便局で購入から投函まで完結できるため、急ぎの場合でも大変便利です。

「葬儀の席順や遺族の立場によっては、弔電のお礼状を送る相手や文面に配慮が求められる場合もあります。葬儀の席順マナーについては、こちらの記事で詳しく解説しています。」➡【葬儀の席順と嫁の位置が持つ意味と配慮】

弔電のお礼をはがきで|郵便局以外で準備する方法も紹介

弔電のお礼はがきを郵便局で準備できない場合でも、あきらめる必要はありません。現在では郵便局以外にも、はがきを入手する手段はいくつもあります。このため、急な対応が必要になった場合でも、柔軟に対応できる方法を知っておくと安心です。

- 急ぎで弔電のお礼を出したい人へ|時間がないときの対処法

- メールや電話よりきちんとお礼を伝えたい人のために

- カメラのキタムラなど郵便局以外で購入できる場所は?

- 法事・香典返しにも使えるはがきの種類と注意点

- Q&A|弔電お礼はがき 郵便局関連のよくある質問

訃報を人づてに知った場合、失礼にならない対応を取るためにマナーを確認しておきましょう。➡【訃報を人づてに聞いた時に控えるべき行動とは】

急ぎで弔電のお礼を出したい人へ|時間がないときの対処法

弔電のお礼はがきを急いで出さなければならない場面は、決して珍しくありません。葬儀後、できるだけ早く感謝を伝えたいと思いながらも、日常の忙しさに追われることもあるでしょう。ここでは、時間がないときに実践できる具体策をまとめました。

【急ぎ対応チェックリスト】

| 手段 | 方法 | ポイント |

|---|---|---|

| 近くの郵便局で即日購入・投函 | 郵便局の窓口で弔事用はがきを購入し、その場で投函する | 在庫があるか電話で事前確認しておくと無駄がない |

| 市販の弔事用はがきを使う | コンビニや文具店で弔事用デザインのはがきを購入 | 85円切手を同時に購入して貼付 |

| 速達を利用する | 郵便料金+260円で速達指定 | ポストに入れる際、赤い線を引くのを忘れずに |

| 郵便局の窓口で「速達・特急」依頼 | 受付時間内ならその日のうちに発送可能 | 受付締切時間に注意 |

このように、状況に応じた対処法を押さえておくと、焦らずスムーズに対応できます。

なお、どうしても当日中に投函が間に合わない場合は、まず電話やメールで「お礼をお伝えしたい旨」を先に伝え、後日正式なはがきを改めて送る方法も選択肢のひとつです。形式とスピードのバランスを柔軟に考えることが大切です。

精進落としの場での挨拶は、故人を偲ぶ場にふさわしい気配りとして重要です。

➡精進落としの挨拶が簡単にできる!汎用例文まとめ

メールや電話よりきちんとお礼を伝えたい人のために

現代では、弔電のお礼をメールや電話で済ませるケースも増えています。しかし、あえてはがきを使って丁寧にお礼を伝えることには、今なお大きな価値があります。

はがきによるお礼には、次のようなメリットがあります。

| 方法 | 特徴 | 向いている相手 |

|---|---|---|

| はがき | 形式的・丁寧・記録に残る | 会社関係・上司・取引先・目上の親戚 |

| メール | 簡便・即時性 | 会社関係・上司・取引先・目上の親戚・親しい友人、同年代の知人 |

| 電話 | 直接的・温かみがある | 身近な親族、すぐに連絡を取りたい相手 |

このように、特に社会的な関係性が重視される相手には、はがきによるきちんとしたお礼がふさわしいといえます。また、はがきには「きちんと気持ちを形にして伝えようとする心遣い」が自然と表れます。手書きのひと手間が加わることで、形式的でありながらも、相手に真心が伝わるのです。

一方で、注意すべき点もあります。例えば、投函のタイミングが遅れると、逆に失礼にあたる場合があります。弔電を受け取ってから1週間以内には投函を済ませるのが理想です。

【まとめ:はがきのお礼が適しているケース】

- 相手との関係が公的・フォーマル

- 形に残る正式な方法を選びたい

- あらためて故人への感謝と報告を伝えたい

こう考えると、弔電へのお礼をはがきで伝えることは、単なる古い慣習ではなく、今でも大切なマナーのひとつであることがわかります。

精進落とし弁当の選び方や渡し方を知っておくと、参列者への配慮が行き届きます。➡【精進落としの弁当】持ち帰りのマナーとおすすめメニュー例

カメラのキタムラなど郵便局以外で購入できる場所は?

弔電お礼はがきを郵便局以外で手に入れたい場合、いくつかの選択肢があります。特に、休日や郵便局の営業時間外に購入したいときには非常に役立つ情報です。

【弔電お礼はがき購入先まとめ】

| 購入場所 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| カメラのキタムラ | 弔事用はがき・私製はがき取り扱いあり | 店舗によって在庫差あり |

| ロフト・東急ハンズ | バラエティ豊富なデザインはがきが手に入る | 官製はがきではないので切手が必要 |

| コンビニ(セブンイレブン・ローソンなど) | 官製はがき(普通はがき)を24時間購入可 | 弔事専用デザインは少ない |

| 大型書店(丸善・紀伊國屋書店など) | 高級感ある弔事用はがきを扱うことも | 店舗により取り扱い状況が異なる |

特に「カメラのキタムラ」は、弔事関連の文具コーナーが充実している店舗が多く、シンプルなモノクロデザインの私製はがきを手に入れやすい点が魅力です。ただし、官製はがきではないため、購入後に85円切手を貼る必要があります。

一方、コンビニでは弔事用デザインこそ少ないものの、普通はがきはほぼ確実に手に入るため、時間がないときの「最終手段」として活用できます。

【購入時の注意点】

- 弔事にふさわしい落ち着いたデザインを選ぶ

- 派手なカラーや装飾が強いものは避ける

- 官製・私製の違いを確認して、切手の有無に注意する

このように、郵便局以外にも弔電お礼はがきを購入できる場所は複数ありますので、状況に応じて上手に使い分けましょう。

通夜振る舞いを行わない場合も、マナーを守れば参列者に失礼なく対応できます。➡【通夜振る舞いをしない時のマナーと代替案を徹底解説】

法事・香典返しにも使えるはがきの種類と注意点

弔電のお礼はがきと似た用途で、法事や香典返しにも使えるはがきがあります。これらを選ぶ際には、用途に合った種類を正しく選ぶことが大切です。まず、法事や香典返し用のはがきには、一般的な弔事用デザインのものが適しています。

たとえば、蓮の花や水墨画風の山水画など、落ち着いたモノトーンのイラストが添えられた私製はがきが多く販売されています。これらのはがきは、礼儀正しく、かつ控えめな印象を与えるため、幅広い相手に対して安心して使用することができます。一方で、香典返しに用いる場合は、はがきの文面にも注意が必要です。単なるお礼だけでなく、「無事に忌明けの法要を済ませたこと」「心遣いに感謝していること」など、具体的な内容を簡潔に盛り込むことが求められます。失礼にならないためには、略式すぎる表現や、華美なデザインのものを避けるのが基本です。

また、官製はがきを使用する場合は、通常の郵便はがきよりも白無地に近いものを選び、自分で弔事用の文面を手書きまたは印刷して送るケースもあります。もし私製はがきを使うなら、必ず85円切手を貼ることを忘れないようにしましょう。

忌引き明けの第一声は、職場での印象を左右するため、適切なマナーを身につけておきたいところです。

➡【忌引き明けの声かけ】必要なマナーと職場復帰時の注意点

Q&A|弔電お礼はがき 郵便局関連のよくある質問

Q1. 弔電のお礼を送る相手は誰にすればいいですか?

弔電のお礼を送る対象は、基本的に弔電をいただいたすべての方です。会社の上司・同僚、取引先、親族、友人など、立場に関係なくお礼を伝えるのがマナーとされています。特に取引先や目上の方に対しては、できるだけ早めに丁寧な形でお礼状を送ることが望ましいでしょう。

Q2. 弔電のお礼を出すベストなタイミングはいつですか?

弔電のお礼は、葬儀が終わってから1週間以内を目安に発送するとスマートです。特に仕事関係や取引先への対応は迅速さが求められるため、可能であれば葬儀後3〜5日以内に送るのが理想的です。時間がかかる場合でも、初七日(亡くなってから7日目)までには必ず届けるよう心がけましょう。

Q3. 郵便局で弔電お礼はがきを買った後、すぐに投函しても失礼になりませんか?

はい、郵便局で弔電お礼用のはがきを購入した後、宛名や本文を整えたうえですぐに投函することは問題ありません。むしろ、速やかな対応は礼儀として好印象を与えます。ただし、書き損じた場合のために予備のはがきも一緒に購入しておくと安心です。

Q4. はがき以外の手段(メール・電話)でお礼を伝えるのは失礼でしょうか?

厳密には、メールや電話でのお礼もマナー違反ではありません。ただし、正式な弔意に対するお礼としては、やはり「手書きのはがき」や「封書」の方がより丁寧な印象を与えます。特に年長者や会社関係の方には、はがきでのお礼を優先することをおすすめします。

Q5. 弔電お礼はがきの文例にはどのようなものがありますか?

文例にはいくつかパターンがありますが、基本構成は次のとおりです。

拝啓

このたびはご丁重なる弔電を賜り、誠にありがとうございました。

故人もさぞ喜んでいることと存じます。

略儀ながら書中にて御礼申し上げます。

敬具

弔電 お礼 はがき 郵便局で準備・送付するときに知っておきたいポイント

記事のポイントをまとめます。

- 弔電のお礼にはがきを使うのは一般的なマナーとされている

- 郵便局では弔事用デザインの官製はがきを購入できる

- 郵便局の弔事用はがきは胡蝶蘭や百合など落ち着いた柄が多い

- 官製はがきは切手不要、私製はがきは別途切手が必要になる

- 弔電お礼はがきの郵便料金は63円が基本である

- 私製はがきを使う場合は63円切手を貼付する必要がある

- 郵便局で購入後、窓口や局内ポストですぐに投函できる

- 郵便局には個人向けの発送代行サービスはない

- 郵便局で在庫がない場合は文具店やカメラのキタムラでも購入できる

- コンビニでは通常はがきのみ購入できるがデザインは限定的である

- 弔電お礼はがきは葬儀後1週間以内に送るのが望ましい

- 速達を利用すれば即日発送も可能である

- 急ぎの場合は電話やメールで先に感謝を伝える手もある

- 法事や香典返しにも弔事用のはがきを流用できる

- 白無地の官製はがきに丁寧な文面を手書きする方法も有効である