初盆 法要をしない人が増加中?代替案と注意点も紹介

初盆(新盆)を迎えるにあたり、「初盆ってしないといけないのか?」と悩む方は少なくありません。とくに近年は、生活スタイルの多様化や宗教観の変化から、「初盆をしないという選択は可能か?」とインターネットで情報を集める方が増えています。

この記事では、初盆を行わないという選択肢に焦点を当て、宗派ごとの対応(浄土真宗など)や、納骨をしていない場合の新盆への向き合い方についても詳しく紹介します。

形式ではなく「心」を大切に、今の時代に合った初盆の迎え方を考えるための一助となれば幸いです。

初盆 法要 しないのは非常識ではない?

- 初盆ってしないといけないのか?

- 初盆をしないという選択は可能か?

- 初盆を行わない人はどのくらいいる?

- 宗派ごとの対応(浄土真宗など)

- 納骨をしていない場合の新盆

- 初盆 法要 しない場合の代替案と注意点

- 新盆に何もしないのはアリ?最低限やるべきこととは

- 新盆 お坊さん 呼ばない場合の供養方法

- 新盆 家族だけ 自宅で行う選択肢

- 親戚・地域との関係性への影響

- 罪悪感や不安を和らげたい方へ

- Q&A

初盆ってしないといけないのか?

初盆は、亡くなった方が四十九日を過ぎてから初めて迎えるお盆のことで、仏教においては非常に重要な節目とされています。とはいえ、初盆の法要を絶対にしなければならないという決まりはありません。

多くの方が気にされるのは、「初盆をしないことで何か問題が起こるのではないか」「周囲から非常識だと思われないか」といった不安です。確かに、地域によっては慣習として初盆の法要が盛大に行われることがあり、親族や近隣住民との関係を気にする必要があるケースもあります。

一方で、法要を行うことで気持ちの整理がついたり、親族が集まって思い出を語り合う機会にもなります。形式にとらわれず、自分たちの生活や心情に合った形で供養することが大切です。家庭ごとの事情や価値観、地域の風習に応じて、無理のない範囲で判断するようにしましょう。

初盆法要を行うか迷う前に、葬儀全体の流れを整理しておくと判断の助けになります。お葬式の基本的な進行と喪家の役割を把握しておくと安心です。

➡ お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド

初盆をしないという選択は可能か?

初盆をしないという選択は、宗教的にも社会的にも認められている判断の一つです。実際には、家庭の事情や宗派、地域の習慣によって対応が大きく異なるため初盆法要を行わないというケースも珍しくありません。

このような選択をされる背景には、さまざまな事情があります。例えば、経済的な負担が大きい、親戚が遠方で集まれない、故人が質素な供養を望んでいたなどが挙げられます。また、近年ではコロナ禍の影響で人が集まる法要を避ける風潮が強まり、家族だけで静かに故人を偲ぶケースも増えてきました。

突然「初盆は行いません」とだけ伝えると、寺院や親族との関係にひびが入るおそれもあるからです。家族での話し合いを十分に行い、必要であればお坊さんや葬儀会社に相談しながら、最適なかたちを選びましょう。

初盆法要を省略する場合でも、葬儀後の手続きは必要です。死亡後に遺族が行うべき届け出や手続きを一覧で確認しておきましょう。

➡ 親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧

初盆を行わない人はどのくらいいる?

初盆を行わない人の割合について、正確な統計は公表されていませんが、近年はその数が確実に増加傾向にあると言われています。背景には、価値観の変化や生活様式の多様化、そして経済的な事情などが複雑に絡み合っています。

特に都市部では親戚同士のつながりが希薄になり、形式にこだわらない供養を選ぶ家庭が増えています。例えば、仏壇に故人の好物をお供えして家族で手を合わせるだけの簡素なスタイルや、お墓参りだけで済ませる方法などが一般的になりつつあります。また、コロナ禍の影響も大きく、法要の延期や中止を経験した家庭も多いため、「やらなかったけれど問題はなかった」という実感が広がったことも一因です。これによって、「初盆は必ず行うもの」という固定観念がやわらぎつつあります。

こうした変化を踏まえると、「初盆を行わない人は少数派ではない」と言えます。ただし、地域によっては今なお初盆の風習が根強く残っており、何も行わないことで親族や近隣との関係に影響が出る可能性もあります。そのため、周囲の状況や親族の考え方を確認した上で判断することが重要です。

「法要をしないという選択の背景には、宗教的価値観の変化や生前の意向もあります。中には献体を選ぶ方もいます。」

➡【献体:遺族の気持ちに寄り添う供養と家族の心構え】

宗派ごとの対応

以下に、各宗派の「初盆(新盆)」に対する考え方や供養の特徴をわかりやすく表にまとめました。

| 宗派 | 初盆の呼び方 | 法要の実施有無 | 特徴・内容 |

|---|---|---|---|

| 浄土真宗 | 通常のお盆 | 行わない | 故人は往生済みと考えるため、特別な追善供養は行わない |

| 曹洞宗 | 新盆 | 行う | 僧侶の読経、親族・友人が集まり供養の食事会を開催することもある |

| 臨済宗 | 新盆 | 行う | 僧侶による法要を行うが、形式は寺院や地域により異なる |

| 日蓮宗 | 新盆 | 行う | 僧侶による読経や唱題で故人の成仏を祈る |

| 天台宗 | 新盆 | 行う | 僧侶の読経のほか、地域や寺院ごとの独自の儀式が存在する場合もある |

初盆の法要は、故人が亡くなって初めて迎えるお盆を指し、多くの宗派で重要視されています。ただし、その具体的な実施内容や重視度は宗派によって異なります。以下に、主要な宗派ごとの初盆に対する対応を解説します。

仏教の宗派や家庭の事情によっては、法要を行わずに故人を供養することも可能です。特に浄土真宗では、「亡くなった方はすぐに阿弥陀如来の元に導かれて往生する」という教えがあるため、そもそも初盆法要をしないという考え方が一般的です。

このように、初盆の法要に対する対応は宗派によって異なります。故人や遺族の信仰する宗派の教えや慣習を尊重し、適切な形で初盆を迎えることが大切です。

参照:全日本仏教会:各宗派への質問・相談・法話の窓口

初盆を行う場合でも、ごく近親者のみで実施することが多いため、遺族の立ち位置や座席マナーについても知っておくと安心です。

➡ 葬儀の席順と嫁の位置が持つ意味と配慮

納骨をしていない場合の新盆

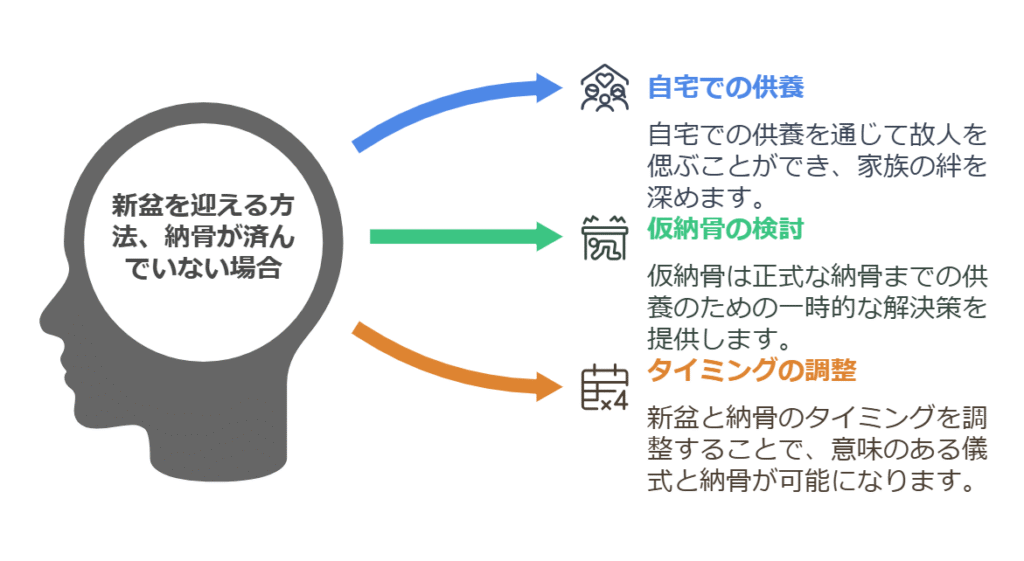

新盆(初盆)は、故人が亡くなって初めて迎えるお盆のことを指し、特別な意味を持ちます。しかし、納骨がまだ済んでいない場合、新盆をどのように迎えるべきか悩む方も多いでしょう。以下に、その対応策と注意点を解説します。

納骨前の新盆の迎え方

納骨がまだの場合でも、新盆の供養は行うことが可能です。自宅に故人の遺骨が安置されている場合、仏壇や遺影の前で僧侶を招いて読経をお願いし、家族や親族と共に故人の冥福を祈ることが一般的です。

仮納骨の検討

納骨が遅れる場合、一時的に寺院の納骨堂や霊園の仮安置施設を利用する「仮納骨」を検討することもできます。これにより、新盆の際に正式な場所で供養を行うことが可能となります。

新盆の時期と納骨のタイミング

新盆は故人が亡くなった翌年の夏に行われることが多いですが、地域や宗派によって異なる場合があります。納骨のタイミングも考慮し、家族や僧侶と相談して最適な時期を決めることが重要です。納骨がまだの場合でも、新盆の供養は可能です。自宅での供養や仮納骨の利用など、状況に応じた方法を選択し故人を偲ぶことが大切です。

初盆法要をしないという判断は、葬儀や供養の形を見直す現代の新しい流れのひとつとも言えます。

➡ 葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法

初盆 法要をしない場合の代替案と注意点

.jpg)

初盆の法要は、故人を偲び、その冥福を祈る大切な行事です。しかし、さまざまな事情から法要を行わない選択をする場合もあります。その際の代替案と注意点を以下にまとめました。

代替案

- 自宅での供養 法要を行わない場合でも、自宅で仏壇にお供え物をし、家族で故人を偲ぶ時間を持つことができます。特別な準備は不要で、日常の延長として供養を行うことが可能です。

- 墓参り お墓がある場合、家族で墓参りを行い、故人の冥福を祈ることができます。墓前での手を合わせることで、心の区切りをつけることができます。

- 寄付やボランティア活動 故人の意志や生前の活動に関連する団体への寄付や、ボランティア活動を通じて社会貢献を行うことで、故人を偲ぶ方法もあります。

注意点

初盆法要を行わない場合でも、故人を偲ぶ気持ちを大切にすることが重要です。また、親族や地域の慣習を尊重し、事前に相談や連絡を行うことで、誤解やトラブルを避けることができます。供養の形は多様であり、家族や故人の意向に合わせて最適な方法を選択することが大切です。

初盆で人を招かない場合、精進落としの料理は弁当形式にして手渡しするケースもあります。

➡精進落としの弁当:持ち帰りのマナーとおすすめメニュー例

新盆に何もしないのはアリ?最低限やるべきこととは

新盆(初盆)は故人が亡くなって初めて迎えるお盆のことで、日本の伝統的な行事の一つです。しかし、現代の多様なライフスタイルや価値観の中で、新盆に特別な行事を行わない選択をする家庭も増えています。では、新盆に何もしないという選択は適切なのでしょうか?また、最低限行うべきことは何かを考えてみましょう。

新盆に何もしない選択について

新盆に特別な法要や行事を行わない選択は、各家庭の事情や価値観によって決定されるべきです。例えば、経済的な理由や家族の都合、宗教的な信念など、様々な要因が考えられます。ただし、故人を偲ぶ気持ちや家族の絆を大切にする観点から、何らかの形で故人を追悼することが望ましいとされています。

最低限やるべきこと

- 仏壇や墓前での供養 特別な法要を行わない場合でも、仏壇やお墓を清掃し、花や線香を供えることで、故人への感謝と敬意を示すことができます。これは、家族で静かに故人を偲ぶ時間を持つ良い機会となります。

- 親族や関係者への連絡 新盆に特別な行事を行わない場合、その旨を親族や関係者に事前に伝えておくことが大切です。これにより、誤解や不安を避けることができます。また、供物や香典を辞退する場合は、その意思を明確に伝えることが必要です。

- 地域や宗派の慣習を確認する 地域や宗派によって、新盆の過ごし方や慣習は異なります。事前に確認し、最低限のマナーや習慣を守ることで、周囲との調和を保つことができます。

新盆に何もしないという選択は、各家庭の事情や価値観によるものです。しかし、故人を偲ぶ気持ちや家族の絆を大切にするために、最低限の供養や連絡を行うことが望ましいでしょう。形式にとらわれず、心のこもった供養を行うことが大切です。

初盆を行わない代わりに、香典や弔慰金だけを受け取る場合のマナーも知っておきたい点です。➡弔慰金 お返しは必要?適切な対応とマナーを解説

お坊さんを呼ばない場合の供養方法

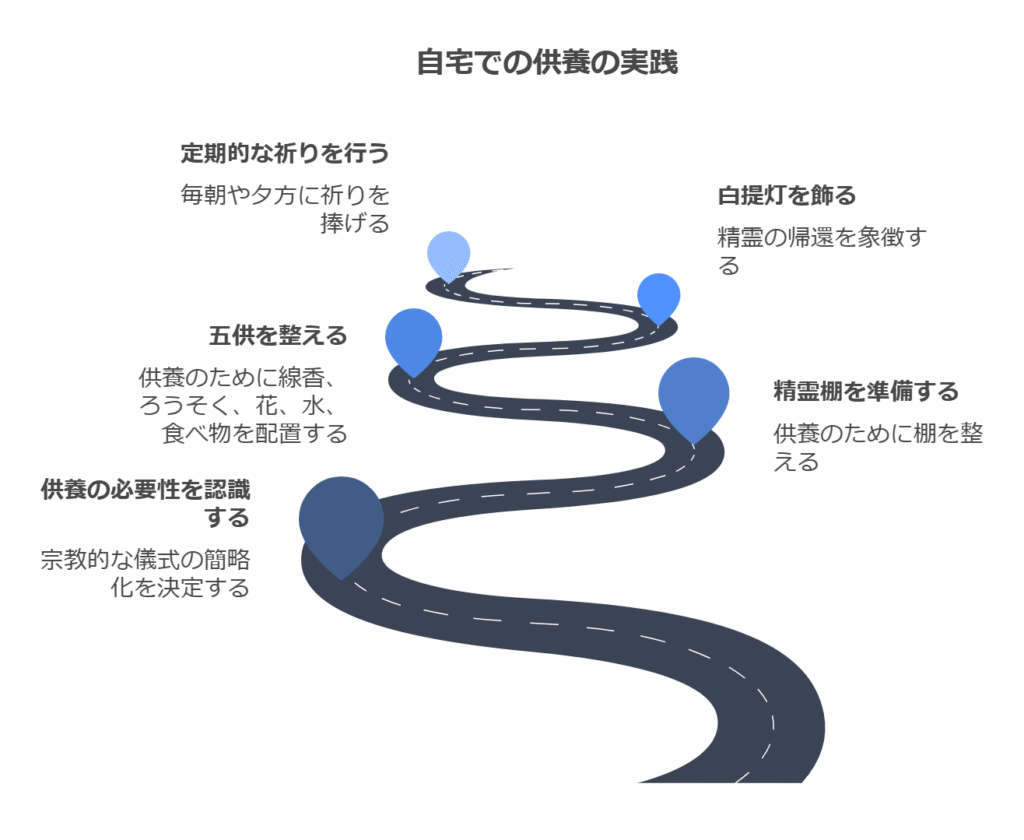

新盆では僧侶を招いて読経をしてもらう法要が一般的ですが、実際にはお坊さんを呼ばずに供養を行うことも可能です。家庭の事情や価値観の変化により、宗教的な儀式を簡略化する家庭も増えてきました。

このような場合、自宅でできる供養の形を知っておくと安心です。まず基本となるのは、精霊棚(しょうりょうだな)や仏壇の前に五供(線香・ろうそく・花・水・食べ物)を整え、故人が戻ってくる目印として白提灯を飾ることです。時間が取れる方は、毎朝や夕方に手を合わせて、短くても構いませんので言葉をかけてあげるとよいでしょう。さらに、故人が好きだったものを供える、家族で思い出を語り合う、好きな音楽を流すといった「その人らしさ」を感じる工夫を加えることで、より心のこもった供養になります。

宗派や地域の風習にもよりますが、形式にとらわれ過ぎず、故人を偲ぶ気持ちを持つことこそが供養の本質です。特に無宗教の方や、宗教儀式に強くこだわらない方にとっては、こうした自由な供養方法が合っていることも少なくありません。

「最近では直葬や家族葬など、儀式そのものを簡略化するケースも増えています。たとえば、僧侶を呼ばずに直葬を行う際には、納骨や法的手続きに注意が必要です。」

➡【直葬でお坊さんを呼ばない際のトラブル回避と納骨方法】

家族だけ 自宅で行う選択肢

家族だけで新盆を迎えるという選択肢は、現在では非常に現実的かつ一般的になってきました。特に都市部では、親戚が遠方に住んでいたり高齢化が進んで集まりが難しかったりするため、無理のない範囲で行うケースが増えています。

自宅で行う新盆では、仏壇や精霊棚の設置を中心に、必要な道具とお供えを用意すれば十分です。形式ばらず、家族のタイミングで手を合わせたり、静かに思い出を語り合ったりすることが主な内容となります。時間に縛られず気持ちを込めてゆっくりと供養できるという点も、家族だけの新盆のメリットです。

また、小さなお子さんがいる家庭や仕事の都合で時間が取りづらいご家族にも、自宅での供養は非常に柔軟で取り入れやすい方法です。最小限の準備でも、心をこめて行えば立派な新盆の供養になります。

初盆法要に参列する際は、あまり格式ばった服装でなくても問題ありません。ただし、喪服の上下が揃っていない場合は、できるだけ落ち着いたトーンで全体のバランスを整えましょう。

➡【喪服上下がバラバラのときの見た目を整える方法】

親戚・地域との関係性への影響

新盆を簡略化したり、法要を行わなかったりする際に注意しておきたいのが、親戚や地域との関係性への影響です。とくに地方では、今でも「新盆には僧侶を呼び、親族一同が集まるのが当たり前」とされる風習が根強く残っていることがあります。

特に故人と縁の深かった親戚が高齢である場合、形式を重視する傾向があるため、事前の配慮が必要です。このような場面では、「家族の事情により今回は内輪で行う」といった旨を丁寧に説明することで、相手の気持ちにも配慮できます。電話や手紙、あるいは挨拶状という形で伝えるとより誠実な印象を与えられるでしょう。

供養の形は時代とともに多様化していますが、人間関係は言葉のやりとりひとつで大きく変わります。形式以上に、周囲への敬意と感謝の気持ちを忘れずに対応することが、円滑な関係を保つうえで大切です。

最近では、初盆の法要後に食事の場を設けず、簡素に済ませる家庭もあります。その場合、感謝の気持ちを伝える手段として、挨拶や返礼品に一工夫するのがポイントです。

➡【通夜振る舞いをしない時のマナーと代替案を徹底解説】

罪悪感や不安を和らげたい方へ

初盆の法要を行わないことに対して、罪悪感や不安を抱いてしまう方は少なくありません。「これでよかったのだろうか」「周囲にどう思われるだろうか」と心を悩ませることは、ごく自然な反応です。特に故人を大切に想っていた方ほど、何かを省略することに対して後ろめたさを感じやすいものです。

しかし、供養の本質は「形式」ではなく「心」にあります。たとえお坊さんを呼ばず、親族を集めなくても、自宅で静かに手を合わせたり、故人の好きだった花や食べ物をお供えしたりするだけでも、十分に故人を偲ぶことができます。実際、全日本仏教会や各宗派の住職も「供養のあり方は時代や状況に応じて柔軟に考えてよい」と発信しています。また、無理に形式を重んじるより、無理のない形で継続して手を合わせられる方が、供養としては意味深いとも言われています。

あなたが大切なのは、「どう見られるか」ではなく、「どう故人と向き合いたいか」です。その想いがある限り、どのような供養の形であっても、故人はきっとあなたの気持ちを受け取ってくれているはずです。

法要を省略したとしても、心の区切りを持つことは大切です。自宅での安置やお参りの工夫も参考になります。

➡遺体安置を自宅で行う際 怖い気持ちを軽減する心得

Q&A

Q. 初盆法要をしないと罰当たりになりますか?

A. 罰が当たるということはありません。宗教的な意味合いとしても、供養の方法はさまざまで、形式にとらわれる必要はありません。心から故人を偲ぶことが何より大切です。

Q:初盆に法要をしない場合、挨拶や連絡はどうするべき?

A:家族や親族に対して簡単な説明文やお詫びを伝えるのが一般的です。場合によっては、お悔やみ状や手紙で丁寧に意図を伝える方法もあります。

➡【短いお悔やみ状の例文と注意すべきポイント】

Q. 法要を行わなかったことで親戚に何か言われたらどうすればいい?

A. 事前に「今回は家族だけで静かに迎える予定です」と丁寧に伝えておくと、トラブルの多くは防げます。後日、お礼やご挨拶をすることで誠意は伝わります。

Q:初盆の時期に会社から供花をいただいた場合、どう対応すれば?

A:供花へのお礼と、場合によっては返礼品も検討します。対応の範囲についてはこちらを参照ください。

➡【供花:会社からどこまで対応可能?】

Q. 自宅で簡易的に初盆を行う際、最低限準備すべきものは?

A. 白提灯、精霊棚(仏壇)、五供(線香・花・水・食べ物・灯明)を整えておけば問題ありません。無理に豪華にする必要はなく、気持ちを込めて供えることが大切です。

Q. 初盆法要と一周忌が重なった場合、どちらを優先すればいいですか?

A. 多くの宗派では一周忌の方が重要な法要とされているため、一周忌を優先するのが一般的です。ただし、両方を同時に行うことも可能ですので、菩提寺や親族と相談しながら決めましょう。

Q. 納骨をしていない場合でも初盆を行えますか?

A. はい、問題ありません。新盆に帰ってくるのは「魂」とされており、遺骨の安置場所に関わらず供養は可能です。仏壇や精霊棚に心を込めて供養しましょう。

Q:初盆をしない場合、香典返しはどうすればいいですか?

A:必ずしも必要ではありませんが、簡単な礼状を添えて返礼品を贈ることもあります。

➡【精進落としの挨拶が簡単にできる!汎用例文まとめ】

Q:初盆を省略した後、後から供養をすることは可能ですか?

A:もちろん可能です。最近では自宅で手軽に行える「手元供養」なども選ばれています。

➡【位牌の包み方と持ち運びの注意点】

初盆 法要 しない場合に知っておきたい基本と注意点

記事のポイントをまとめます。

- 初盆法要は宗教的に必須ではなく選択できる

- 地域や親族の慣習によって実施の有無が左右される

- 浄土真宗では初盆法要を行わないのが一般的

- 法要を行わなくても自宅で供養は可能

- 経済的・時間的な事情で省略する家庭も増えている

- 納骨前でも新盆の供養は問題なく行える

- 精霊棚や白提灯を使った簡易供養も選択肢になる

- 墓参りだけでも供養の意義は十分ある

- 寄付や社会貢献を供養の代替手段とすることもできる

- 新盆と一周忌が重なる場合は一周忌を優先するケースが多い

- 親族や菩提寺には事前に説明をしておくと無用な誤解を避けられる

- 自宅で家族だけの供養は柔軟で負担が少ない方法である

- 供養をしないことで罪悪感を覚える必要はない

- 地域の風習や親戚の考えに配慮した対応が人間関係を守る

- 供養の本質は形式ではなく故人を思う心にある