葬儀での長男の嫁の役割 何もしないと責められたときの対処法

葬儀の場において「長男の嫁」という立場がもつ曖昧さに戸惑う方は少なくありません。とくに「葬儀の長男の嫁という立場や役割」と検索している方の多くは、「何をすべきか分からない」「手伝わなかったら非常識と思われるのでは」といった不安を抱えているのではないでしょうか。

本記事では「葬儀での長男の嫁の役割」の基本から、受付・会計・配膳などの葬儀での主な役割という実務的な疑問、さらには無理をしない線引き「やらなくていいこと」も知っておこうという心構えまで幅広く解説します。

さらに「長男の嫁の役割を何もしない」と責められたときの対処法や、義母や親族と気まずい関係でも安心できる立ち振る舞いといった、微妙な人間関係に配慮した過ごし方についても具体的に触れています。この記事を通して無理せず、でも誠実に――そんな「あなたらしい関わり方」が見つかる一助となれば幸いです。

葬儀で「長男の嫁の役割を何もしない」は非常識?

- 葬儀での主な役割|受付・会計・配膳は必須?

- 無理をしない線引き|「やらなくていいこと」も知っておこう

- 「夫の親の葬儀、何を手伝えばいい?」と迷ったときの対応法

- 場の空気を壊さない|服装・髪型・メイクの最低限マナー

- 「長男の嫁の役割を何もしない」と責められたときの対処法

- 義母や親族と気まずい関係でも安心できる立ち振る舞い

- 「何もしなかった嫁」と言われたらどうすればいい?

- 「私は非常識だったのかな」と思い悩んだときに読むページ

- 義家族と合わない…そんなときの考え方と乗り越え方

- 今から準備しておくと安心|「もしも」のときの心構え

- よくあるトラブル・疑問を整理したいときのQ&A集

最初に知っておきたい|「長男の嫁は何をすべき?」の基本

この章では長男の嫁として葬儀にどのように関わればよいか、その基本的な心構えと行動の指針がわかります。初めて義父母の葬儀を経験する方が必要以上に不安を抱えないようにするための道しるべです。

一般的に長男の嫁は「喪主を支える立場」として周囲から見られることが多くあります。ただし、具体的に何をしなければならないという明確なルールがあるわけではありません。まずは「自分一人ですべて抱え込まなくてよい」と心に留めておくことが大切です。例えば葬儀の日程調整や式場との打ち合わせは喪主が中心となって進めるため、長男の嫁には「裏方としての気配り」が求められる場面が多くなります。親族や参列者へのあいさつ、お茶出し、簡単な案内役など小さなサポートが信頼につながります。

一方で地域や親族の考え方によっては期待される役割が大きく異なることもあるため、事前に夫や葬儀社、信頼できる親戚と「自分が担う範囲」を確認しておくと安心です。葬儀は非日常の出来事です。慣れない場で気疲れするのは当然のこと。だからこそ、完璧を目指すよりも、落ち着いて一つひとつ丁寧に向き合う姿勢が、故人への最大の敬意となります。

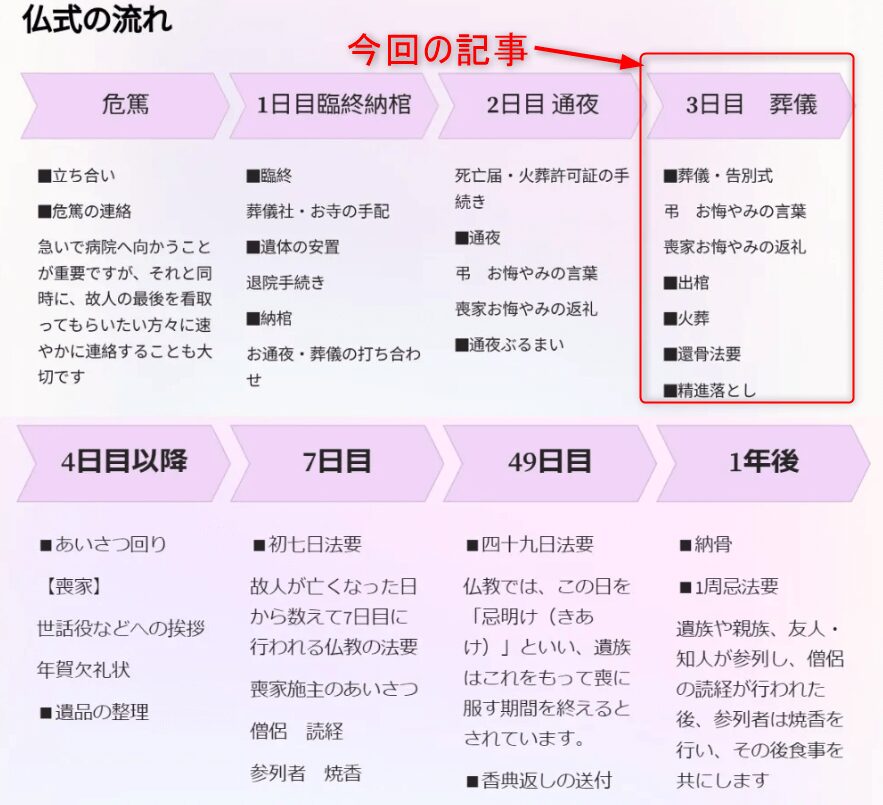

「そもそも葬儀全体の流れがわからないと、自分の役割を判断するのも難しいものです。喪家としてどのような場面があるのか、全体像を把握したい方は以下の記事をご覧ください。」

➡お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド

「何もしないと非常識なの?」という不安への答え

ここでは義父母の葬儀で「何もしないと非常識と思われないか」という不安に対し、実際の場面でどう振る舞えばよいのかを解説します。過剰なプレッシャーを感じず自分らしく葬儀に関わるヒントを得られます。

「何かしなければ」という気持ちが強くなりすぎると、本来の目的である故人を偲ぶ気持ちが置き去りになってしまうことがあります。現在では葬儀社が多くの業務を担っており、長男の嫁が主導して動く必要は薄れつつあります。例えば、受付・配膳・会計といった役割も外部業者が請け負っていることが増えてきました。

もし何か手伝いたい気持ちがあるなら「何か必要なことがあれば声をかけてください」と一言添えるだけでも十分に好印象です。

形式にとらわれすぎず、自分にできることを一つずつ丁寧に行うことが周囲の信頼と共感を生みます。何よりあなた自身が心を込めて見送ることを忘れなければ、それだけで立派な「関わり」になっています。非常識かどうかは他人が決めるのではなく、あなたの誠意が自然に伝わるものなのです。

「『嫁として何をすべき?』と悩む背景には、親の死後に直面する数々の手続きもあります。感情の整理と並行してやるべきことを時系列で整理したい方におすすめです。」➡親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧

葬儀での主な役割|受付・会計・配膳は必須?

葬儀において長男の嫁が関わることの多い「受付」「会計」「配膳」の役割について、それぞれの意味や判断ポイントや断り方も含めて具体的に解説します。どの役割を担うか迷っている方にとって行動の目安になります。

まず受付ですがこれは参列者と最初に接する場であり、香典の受け取りや芳名帳の記入を促すなど葬儀の顔ともいえる役目です。最近では葬儀社スタッフが対応するケースも多いため任されないこともあります。依頼された場合は「落ち着いた受け答え」「慣れない方への丁寧な案内」が求められます。次に会計ですがこれは香典管理や支出記録を行う責任ある業務です。親族の中で会計経験のある人が担当するのが一般的であり、金銭の管理に不安がある場合は無理をしないようにしましょう。丁寧に「責任のある業務なので他の方にお願いした方が安心かと思います」と伝えれば角が立ちません。

配膳やお茶出しについては昔ながらの習慣として「女性が立つもの」とされてきましたが、現在では仕出し業者が対応している場面がほとんどです。ただし、親族が集まる控室などでお茶を出す程度の配慮が求められることもあります。

表にまとめると、以下のようなイメージです。

| 役割 | 内容 | 担当の目安 | 注意点 | 優先度 |

|---|---|---|---|---|

| 受付 | 芳名帳記入案内・香典受領 | 葬儀社または親族代表 | 混雑時は落ち着いた対応 | 中 |

| 会計 | 香典や支払いの管理 | 経理が得意な親族 | 金銭トラブル防止が重要 | 高 |

| 配膳 | 控室での飲み物対応など | 必要に応じて | 業者手配があれば任せる | 低 |

大切なのは「必須かどうか」ではなく、「場の空気と自分の状態に応じて無理なく関わる」ことです。義務感だけで引き受けるよりもできる範囲で心を尽くすことが、故人や遺族への本当の敬意につながります。

無理をしない線引き|「やらなくていいこと」も知っておこう

葬儀で「長男の嫁だから」と何でも引き受けすぎてしまうことのリスクを避けるために、無理せず線引きすべきポイントと実際に“やらなくてよいこと”を整理します。

「できることはやらなければ」と気を張りすぎてしまうと、葬儀の数日間だけで心身ともに疲れ果ててしまいます。特に、初めて喪主側に近い立場になる長男の嫁は「全部自分で背負わなければ」と感じてしまいがちです。しかし、近年は葬儀の運営や会場対応はプロの葬儀社が担っており、家族が行うべきことは絞られてきています。

例えば料理の配膳や弔問客への飲み物の提供などは、葬儀会館側が対応することがほとんどです。また、会計や香典管理などの金銭に関わる重要な業務は、信頼できる親族に任せるか葬儀社に一任することも可能です。無理に「全員に挨拶しなければ」と気負うよりも、自分の体調や心の余裕を見ながら動くことが何よりも大切です。短時間でも笑顔で会釈するだけで十分に気持ちは伝わります。

葬儀は「誠意を尽くす場」ではありますが「すべてを完璧にこなす場」ではありません。無理のない範囲を見極め、自分自身の心を守ることも大切な役割のひとつです。

「『どの位置に座ればいいの?』『嫁なのに末席でいいの?』――そんな席順の悩みは多くの人が抱えています。葬儀の席順にまつわるマナーや考え方を確認したい方はこちらをご覧ください。」

➡ 葬儀の席順と嫁の位置が持つ意味と配慮

「夫の親の葬儀、何を手伝えばいい?」と迷ったときの対応法

この章では、「手伝いたいけど、何をすればいいのかわからない」という長男の嫁の方に向けて、適切な関わり方と断るときの伝え方を紹介します。気配りを大切にしながらも、自分を守る線引きも意識するヒントが得られます。

葬儀は多くの人が関わる儀式であり、準備段階では混乱や情報不足も起きがちです。そんな中で「嫁だから何かしなければ…」と焦るのは自然な感情です。しかし、動き方に迷ったときは「自分にできる範囲で補佐的に動く」ことが基本と考えましょう。

以下に、迷ったときに意識すると良い対応を場面別にまとめました。

| 手伝い内容 | 具体的な行動例 | 無理なく関わるコツ |

|---|---|---|

| お茶出し | 控室の親族にお茶を配る | 声かけして一度だけで十分 |

| 式中のサポート | 高齢者への付き添い・席案内 | 過剰に出しゃばらず、必要があれば声をかける程度でOK |

| 会計や香典確認補助 | 担当者の指示を受けてサポート | 主担当者がいれば補佐に徹する |

また、「この対応は自信がない」「手が回らない」と感じた場合は、遠慮せず「どなたかお願いできませんか?」と相談しましょう。誠実な言い方であれば、マイナスな印象を与えることはほとんどありません。

「何もしていない気がして不安」という声をよく耳にしますが、姿勢や言葉遣いに気を配るだけでも十分に役割を果たしていると考えてよいのです。

「夫の親が危篤になったとき、どこまで関わるべきか戸惑う方も多いはず。病院から連絡が来た際の適切な行動について、事前に知っておくと安心です。」

➡ 【夜中に危篤】病院からの連絡を受けた際の正しい対処法

場の空気を壊さない|服装・髪型・メイクの最低限マナー

葬儀に参列する際に長男の嫁として気をつけたい服装・髪型・メイクのマナーを解説します。過剰でも地味すぎでもなく、場にふさわしい「ちょうどよさ」がわかります。

葬儀の場では、見た目の印象が思っている以上に周囲の評価に影響を与えます。「非常識」「浮いている」などと思われないためには、控えめで整った身だしなみが基本です。

ただし必要以上に堅苦しく考える必要はありません。服装は黒のフォーマルスーツまたはワンピースが一般的です。スカート丈は膝下、ストッキングは黒を選びましょう。パンツスーツも問題ありませんが、全体としてシンプルな装いを心がけると安心です。髪型はまとめ髪やハーフアップなど、顔が見える清潔感のあるスタイルが好まれます。明るすぎるヘアカラーは避け可能であれば黒や暗めの色に戻しておくと安心です。メイクは「ナチュラルで控えめ」を意識します。派手なアイメイクやラメ入りの化粧品は避け、口紅も色味を抑えたローズ系やベージュ系を選ぶのが無難です。

服装やメイクは、見た目だけでなく「気遣いや配慮」の表れとして受け取られます。何を選べばよいか迷ったときには、「場を乱さないか」「目立ちすぎないか」を基準にすると判断しやすくなります。

参照:一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会 冠婚葬祭マナー (2024年10月24日)

「納棺の場面では服装にもマナーがあります。急な場面で『ジーパンでもいい?』と迷ったときの判断基準をご紹介します。」

➡納棺の服装にジーパンはNG?厳粛な場にふさわしいマナーとは

「長男の嫁の役割を何もしない」と責められたときの対処法

葬儀の場などで「何もしなかった」と責められた場合の心構えと、冷静に対処するための言葉の選び方や考え方を紹介します。嫁という立場の曖昧さに悩む方に向けて、落ち着いて行動するためのヒントになります。

葬儀の最中やその後、思わぬ場面で「何もしていなかったよね」といった言葉を投げかけられることがあります。とくに喪主が夫である場合、「長男の嫁」として何かすべきだったのでは、と自問してしまう方も多いようです。しかし、そうした指摘をすべて真に受ける必要はありません。現代では、葬儀の形式や親族関係の在り方が多様化しており「やって当たり前」という考え方そのものが時代遅れになりつつあります。

例えば準備段階で葬儀社との打ち合わせに同行していたり、陰で遺族のケアをしていた場合それ自体が立派な貢献です。ただし、外からは見えにくいため誤解されやすいという難しさもあります。そのような場面では「できる範囲でサポートはしていました」と静かに伝えることで、感情的な衝突を避けながら立場を示すことができます。

一方的に責められることに戸惑いや怒りを覚えるのは当然ですが、無理に反論したり我慢し続ける必要はありません。気持ちの整理がつかないときは、信頼できる配偶者や第三者に相談して、心の支えを得ることも大切です。「何もしていない」と言われた経験が心に残ってしまうこともありますが、それはあなたが真剣に向き合っていた証です。まずは自分の行動を客観的に振り返り、「私は私のやり方で故人を見送った」と胸を張ることが、長い目で見れば自分自身を守る力になります。

「通夜や告別式の時間に振り回されないために、日程や開始時間の考え方を押さえておくと、スムーズに動けます。」

➡ 通夜はいつから始まる?喪家に礼を失しない基本情報

義母や親族と気まずい関係でも安心できる立ち振る舞い

義母や親族との関係に距離や緊張がある場合でも、葬儀の場で穏やかにふるまうための立ち位置や振る舞い方を具体的に紹介します。気まずさを抱える方が無理なく参加するヒントになります。

葬儀は家族や親族が一堂に会する場であり、普段から距離のある関係性であっても顔を合わせることになります。義母との関係がぎくしゃくしていたり、普段あまり親しくしていない親族がいる場合、「どうふるまえば波風を立てずに済むか」と不安を抱えるのは自然なことです。そのような状況では、あえて親しげに接しようとするよりも丁寧で控えめな態度を保つほうが好印象につながります。例えば、受付や配膳など、形式的な役割に徹することで、距離をとりながらも誠実に参加している姿勢を示すことができます。

また、挨拶や会釈、席を譲るといった基本的な所作が対立感情を和らげる助けになります。逆に無理に話しかけたり、過去のわだかまりを解こうとすることはこの場面では避けたほうがよいでしょう。立ち振る舞いに正解はありませんが、「余計なことはせず、できることを淡々とこなす」という姿勢が、結果としてトラブル回避にもつながります。自分の立場を理解しつつ感情に流されないことが最善の行動となる場面です。

「葬儀の現場で“見送り挨拶”を任されたら、何を言えばいいのか迷いますよね。失敗しないためのコツはこちらの記事をどうぞ。」

➡ 【出棺】見送り挨拶で失敗しないためのコツと準備

「何もしなかった嫁」と言われたらどうすればいい?

この章では、後日「何もしていなかった」と言われた場合の対応策や心の持ち方を紹介します。心ない言葉に振り回されないために、建設的な受け止め方を知りたい方に役立ちます。

葬儀が終わってしばらくしてから、第三者や親族から「〇〇さん、何もしてなかったね」などと噂や陰口が耳に入ることがあります。そうした声に心を痛める方は少なくありませんが、まずは感情的に反応せず冷静に受け止めることが大切です。このような発言は往々にして表面的な印象や偏った価値観からくるものです。実際には葬儀社との連絡、家族のサポート、会場での準備など裏方の働きが見えづらいだけで、周囲に気づかれていないケースも多くあります。

対応としては、無理に説明や反論をしなくても問題ありません。もし誤解を解く必要があると感じた場合は、「目立つ場面は少なかったかもしれませんが、できることをしていました」と落ち着いて伝えるとよいでしょう。また、パートナーである夫や近しい親族に当時の行動を振り返ってもらい、理解や共感を得ることも心の支えになります。自分の立ち位置や努力を認めてもらえるだけで、気持ちがずいぶん楽になるはずです。誰かの基準で「していた・していない」を決められる必要はありません。

「納棺とはどんな儀式で、どんな準備が必要なのか?流れを理解しておくことで、当日も慌てず対応できます。」

➡ 入棺と納棺の違いとは?儀式の流れと必要な準備を紹介

「私は非常識だったのかな」と思い悩んだときに読むページ

この章では、葬儀の場でのふるまいや行動について「自分は非常識だったのでは」と不安になった方へ向けて判断の目安や心の整え方をお伝えします。感情に押しつぶされそうなとき、冷静に受け止めるヒントを得られます。

身内の葬儀に関わると多くの人が何らかの場面で「これでよかったのだろうか」「誰かを怒らせてしまったかもしれない」と不安を抱きます。とくに長男の嫁という立場では「気が利かないと思われたかも」「もっと動くべきだったのでは」と、自分を責める気持ちが強くなりがちです。ですが、葬儀はあまりに短期間で決まる上に、正解が明確でない場面も多くあります。地域や家のしきたりが異なる中では、完璧な対応をするのは難しいものです。たとえ一部の親族から何か言われたとしても、それは“昔ながらの価値観”に基づくものである可能性が高くすべてを真に受ける必要はありません。

自分の行動を冷静に振り返ってみて、「無理のない範囲で誠実に対応した」と思えるならばそれはもう十分です。形式や周囲の目よりも、自分の気持ちと向き合い、故人への思いを大切にしたことが、なにより尊い供養になります。心が揺らいでいるときこそ「私は私なりにちゃんと向き合った」と、安心して胸を張れるような視点をもつことが、乗り越える一歩となります。

「自宅でのご遺体安置は、想像以上に不安を感じるもの。心の負担を軽くするポイントを知っておきましょう。」

➡ 遺体安置を自宅で行う際の怖い気持ちを軽減する心得

義家族と合わない…そんなときの考え方と乗り越え方

義家族との関係が良好であれば理想的ですが、現実には価値観や生活習慣の違いからうまくいかないこともあります。とくに葬儀という緊張感のある場面では普段以上にぎこちなさや距離感が際立ち、「私だけ浮いているのでは」と感じてしまうかもしれません。そんなときは「合わせよう」「仲良くしよう」と力を入れすぎず、まずは“丁寧に距離をとる”ことを意識してみてください。必要最低限の挨拶や所作に集中することで、不必要な誤解や衝突を避けられます。たとえば、進んで配膳を手伝う、案内役を引き受けるなど、目立ちすぎずに貢献できる場面に自然と入ることで空気を和らげることができます。

また、「うまくやろうとしすぎない」という心構えが大切です。相手の反応に一喜一憂せず「この場限りのつきあいもある」と割り切る気持ちも精神的な安定に繋がります。合わないからこそ、礼儀と節度をもって接する。そうすることで、“大人の距離感”が生まれ、結果的に関係性も少しずつ安定していきます。

「一日葬に呼ばれたけど、焼香だけして帰ってもいい?という疑問を感じた方は、参列マナーのポイントをぜひチェックしてみてください。」

➡【一日葬】焼香のみで失礼にならない参列のポイント

今から準備しておくと安心|「もしも」のときの心構え

「いずれ訪れるかもしれない」義家族の葬儀に備えて、今からできる準備や心の持ち方を解説します。何を知っておけば安心できるのか、具体的な対策がわかります。

「義母が高齢になってきた」「介護が始まりそう」──そんなタイミングになると、「もしものとき」に自分がどう動けばいいか、不安になる方も多いのではないでしょうか。特に長男の嫁という立場は漠然とした責任感に押しつぶされがちです。準備としてまず意識したいのは、「情報を整理しておく」ことです。たとえば、葬儀社の候補や喪主の意向、家の宗派や地域の風習など知っておくと当日慌てずに済みます。以下のような簡易チェックリストを作っておくと安心です。

| 項目 | 内容 | 提出先・確認先 | 優先度 |

|---|---|---|---|

| 喪主は誰か | ご主人と話し合っておく | 配偶者・義家族 | 最優先 |

| 宗派の確認 | 仏式/神式/無宗教など | 義家族・本家 | 高 |

| 葬儀社候補 | 地元で実績ある業者 | 義母・義父と相談 | 中 |

| 会場の場所 | 寺院・斎場・自宅など | 家族間で共有 | 中 |

| 事前相談 | 喪主の希望に応じて可能 | 葬儀社 | 中 |

また、「私は必ずしも全部の責任を背負わなくていい」と知っておくことも重要です。あくまで家族の一員として、できることを無理なく支えるというスタンスが精神的な余裕を生み出します。事前に備えておけば、いざというとき、心を保ちつつ行動に集中できます。「気が動転してしまいそう」と感じている方にこそ、小さな備えが大きな安心に変わることを、ぜひ知っていただきたいです。

「故人とどう別れを告げるかだけでなく、その後の礼儀も大切です。忌引き明けにどんな声かけが望ましいかを知りたい方はこちら。」

➡【忌引き明けの声かけ】必要なマナーと職場復帰時の注意点

よくあるトラブル・疑問を整理したいときのQ&A集

この章では、「長男の嫁」として葬儀に関わる際によくある疑問やトラブルをQ&A形式で整理しています。時間がない方でも、このセクションを読むだけで基本的な判断と対処の方針が見えてきます。

葬儀の場では、感情と慣習が交差し、想定外の出来事が起こりがちです。特に「長男の嫁」という立場にある方は、「何をどこまで手伝えばよいか」「口を出しすぎてもよくないのではないか」など多くの場面で判断を迫られます。以下では、そうした迷いやトラブルに直面したときの対処法を、よくある質問の形でまとめました。

Q1. 受付や会計は必ず手伝うべきでしょうか?

→いいえ、必ずしも手伝う必要はありません。実務の分担は地域性や親族内の慣習に左右されます。葬儀社が担うケースも多いため、事前に「誰が何を担当するか」を確認し、無理なく関われる範囲で協力するのが望ましい姿勢です。

Q2. 義母や親族と距離があるとき、どう接するのが正解ですか?

→感情的な距離がある場合でも、最低限の礼節と挨拶を心がけましょう。長時間会話する必要はありません。葬儀の場では「誠実に弔う姿勢」を見せることが何より大切です。

Q3. 「何もしていなかった」と陰口を言われてしまいました…

→心ない言葉に対しては、すぐに反論するよりも、冷静に状況を振り返ってみましょう。役割が明確でなかった、動きが目立たなかったなど、誤解の原因を整理し、「必要があれば説明できる準備」をしておくことで、落ち着いた対応が可能になります。

Q4. 服装や髪型で浮いてしまわないか不安です。

→喪服は黒のワンピースかスーツで問題ありません。華美なアクセサリーや明るすぎる髪色・メイクは避け、落ち着いた装いを心がけましょう。「目立たず清潔感を重視すること」が最大のポイントです。

Q5. 子ども連れで参列しても大丈夫ですか?

→事前に葬儀社や義家族に確認したうえで、参列は可能です。葬儀の形式によっては子どもが騒いでしまうことへの配慮も求められるため、静かに過ごせる年齢か、サポートしてくれる人がいるかどうかを判断材料にするとよいでしょう。

このように、事前に知っておくだけで不安を和らげることができる場面は多くあります。すべてを完璧にこなす必要はありません。「何に戸惑っているのか」「自分にできることは何か」を丁寧に整理することで、安心して葬儀の場に向き合えるようになります。

今後の備えとしても、このQ&Aを保存しておくと安心です。不安なときに見返すだけで、自分の立ち位置や振る舞いに自信が持てるようになるでしょう。

「葬儀 長男の嫁の役割」何もしないは非常識なのか?立ち位置と心構えの総まとめ

- 受付や会計は必須ではなく、依頼されたときにだけ対応すればよい

- 配膳やお茶出しは業者対応が基本となってきている

- 無理に手伝うよりも「必要があれば声をかけてください」と伝える方が好印象

- できる範囲で動けば十分であり、すべてを背負う必要はない

- 金銭管理など責任の重い役割は無理に引き受けない方がよい

- 控室でのお茶出しなど小さな配慮が自然な貢献につながる

- 手伝い方が分からないときは補佐に徹することが基本

- 外見は控えめで清潔感のある服装・髪型・メイクを心がける

- 「何もしなかった」と言われても冷静に自分の行動を振り返る

- 義母や親族と距離がある場合は丁寧な態度で距離感を保つ

- 裏方で動いている努力は外から見えにくいが価値がある

- 心ない言葉に反応せず、自分の誠意を大切にする姿勢が重要

- 事前に葬儀の流れや宗派を家族と確認しておくと安心

- 疲れたときは無理せず休み、自分の体調を優先する

- 何よりも故人を敬う気持ちを持って関わることが最も大切